概述

大豆炭疽病在中國東北、華北、華東、西北和華南各大豆產區都普遍發生,一般南方重於北方。本病由大豆炭形菌(ColletotichumglycinesHori)和黑線炭疽菌[C.destructivum(Pes.etFr.)Grove]兩種真菌侵染所引起。造成減產,嚴重時減產50%以上。

主要症狀

描述一

大豆炭疽病

大豆炭疽病大豆炭疽病從苗期至成熟期均可發病。主要為害莖、莢、葉片、葉柄。

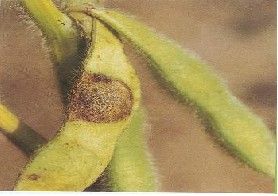

莖部染病:初生褐色病斑,其上密布呈不規則排列的黑色小點。莢染病小黑點呈輪紋狀排列,病莢不能正常發育。

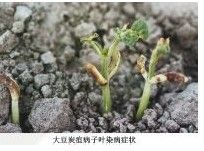

苗期子吉染病:現黑褐色病斑,邊緣略淺,病斑擴展後常出現開裂或凹陷;病斑可從子葉擴展到幼莖上,致病部以上枯死。

葉片染病:邊緣深褐色,內部淺褐色。

葉柄染病:病斑褐色,不規則。

描述二

主要引起幼苗猝倒、莖腐和豆莢枯死。豆苗出土時了葉上有紅褐色凹陷斑,氣候潮濕時,子葉變水浸狀,很快萎蔫脫落。成株期葉上病斑不規則形、淺褐色,上個粗糙刺毛狀小黑點,即病原菌分生孢子盤。莖和豆莢上病斑不規則形或圓形,紅褐色至灰褐色,黑點狀分生孢子盤略呈輪紋狀排列,病莢內無種子,或形成皺縮、乾秕、發霉的種子。

病原形態特徵

大豆炭疽病病菌

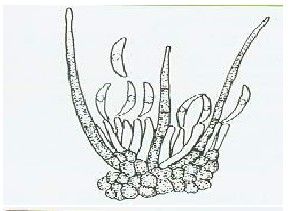

大豆炭疽病病菌Glomerellaglycines(Hori)LehmanetWolf稱大豆小叢殼,屬子囊菌亞門真菌。子囊殼球形,多個聚生在皮層子座內,直徑180~340μm。子囊長圓形至棍棒狀,大小30~106×7~13.5(μm)。子囊孢子單胞無色,稍彎曲,大小13~23×4~6(μm)。無性態為ColletotrichumglycinesHorl稱大豆炭疽菌,屬半知菌亞門真菌。分生孢子盤黑色,四周生許多黑色或深褐色剛毛,長100~200μm。分生孢子梗無色,短。分生孢子單胞無色,鐮刀形,大小16~25×3.7~4.5(μm)。

傳播途徑和發病條件

描術一

病菌在大豆種子和病殘體上越冬,翌年播種後即可發病,發病適溫25℃。病菌在12~14℃以下或34~35℃以上不能發育。生產上苗期低溫或土壤過分乾燥,大豆發芽出土時間延遲,容易造成幼苗發病。成株期溫暖潮濕條件利於該菌侵染.

描術二

病原菌以菌絲或分生孢子盤在病株殘體上或病種了上越冬。來年春夏產生分生孢子或子囊孢子,並借風雨傳播進行侵染。種子帶菌可以直接侵染幼苗子葉。苗期潮濕,死苗多,生長後期高溫多雨,發病重。

防治措施

大豆炭疽病病豆莢

大豆炭疽病病豆莢1、及時清除前茬作物病殘體,深翻曬土,噴施消毒藥劑加新高脂膜對土壤進行消毒處理,實行3年以上輪作;並選用抗病品種和無病種子,播種前用新高脂膜拌種能驅避地下病蟲,隔離病毒感染,提高種子發芽率。

2、加強田間管理,適時澆水追肥、中耕除草、防治病蟲害,噴施促花王3號抑制主梢旺長,促進花芽分化。並在在開花前、幼莢期和膨果期各噴施一次菜果壯蒂靈,可強花強蒂,提高抗病能力,促進果實發育,無空殼、無秕粒。

3、藥劑防治,可在開花後噴施25%炭特靈可濕性粉劑500倍液或47%加瑞農可濕性粉劑600倍液等針對性藥劑防治,同時配合噴施新高脂膜800倍液提高藥劑有效成分利用率,鞏固防治效果。