基本信息

大豆黑點病

大豆黑點病中文病名:大豆黑點病

英文病名:SoybeanPodandstemblight

病原類別: 真菌

危害對象: 大豆

生化特徵

病菌的發育適溫為28℃左右,在pH2.2-8.6均可發育,最適pH4.1-6.1。

分類地位

無性態PhomopsissojaeLehman屬半知菌亞門真菌,大豆擬莖點霉,有性態Diaporthephaseolorumvar.sojae(Lehman)Wehm.屬子囊菌亞門真菌,菜豆間座殼大豆變種。

分布

國外分布於美國、巴西、加拿大、印度、日本、朝鮮和俄羅斯等國,國內分布於東北、華北、江蘇、湖北、四川、雲南等地。

形態特徵

Phomopsissojae稱大豆擬莖點霉,屬半知菌亞門真菌。有性態Diaporthephaseolorumvar.soiae稱萊豆間座殼大豆變種,屬子囊菌亞門真菌。分生孢子器形成在單腔的子座里,分生孢子梗瓶狀,較簡單,無色。分生孢子有兩種:α型分生孢子無色梭形,β型分生孢子無色絲狀,發生較普遍。子囊殼球狀,底略平,具長而末端尖細的喙。子囊長棒狀,子囊孢子釋放前子囊溶化成粘液。子囊孢子梭形,雙細胞,無色。子囊殼在越冬後的病莖上形成。

侵染循環

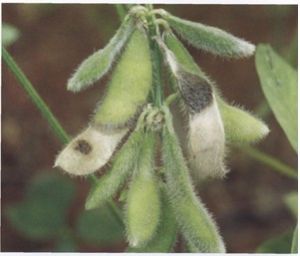

大豆黑點病為害豆莢後期症狀

大豆黑點病為害豆莢後期症狀發病條件

結莢至成熟期氣溫高於20℃持續時間長利其傳播,造成種子染病,感染病毒或缺鉀可加速種子腐爛。成熟期濕度大延遲收穫也使病情加重。多雨年份發病重。危害症狀

主要為害莖、莢和葉柄。莖部染病,生褐色或灰白色病斑,後期病部生縱行排列的小黑點。豆莢染病,初生近圓形褐色斑,後變灰白色乾枯而死,其上也生小黑點,剝開病莢,裡層生白色菌絲,豆粒表面密生灰白色菌絲,豆粒呈蒼白色萎縮,失去發芽能力。物理防治

①精選種子,汰除病粒;用種子量0.3%的50%福美雙可濕性粉劑拌種。

②與禾本科作物輪作。增施磷、鉀肥,提高植株的抗病力。大豆收穫後清除田間病殘體,減少病菌來源。

化學防治

在發病的年份噴藥防治,藥劑有65%的代森錳鋅可濕性粉劑500倍液或50%苯來特可濕性粉劑800倍液,10天后再噴1次。