簡介

泰山《大觀聖作之碑》,此碑立於宋大觀二年(公元1108年)。為李時雍摹勒宋徽宗的

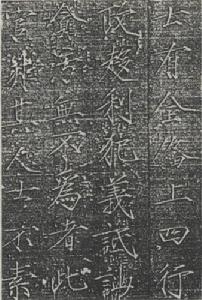

《大觀聖作之碑》局部

《大觀聖作之碑》局部此碑文,首列詔旨,次列8行科條,最後列鄭居中、李時雍、鄭久中、葛勝仲、韋壽隆、李圖南、蔡京等官員銜名。所謂“八行”,即孝、悌、忠、和、睦、姻、任、恤,善父母為孝,善兄弟為悌,善內親為睦,善外親為姻,信於朋友為任,仁於州里為恤,知君臣之義為忠,達義利之分為和。反是為“八刑”。當時普頒之州縣,通國皆立。但存於今者無幾,且歷史上很少著錄,今僅參考他碑予以著錄。

![大觀聖作之碑[泰山大觀聖作之碑] 大觀聖作之碑[泰山大觀聖作之碑]](/img/7/782/nBnauM3X4kDM5kjNzETNzYDM5ETMwADMwADMwADMwADMxAzL1MzL4kzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)

全國重點文物保護單位,宋代碑刻。位於河北省趙縣縣城原趙州文廟內。青石碑,刻於北宋大觀二年(1108年),通高5.6米,寬1.57米,厚0.5米。龜趺座,碑首浮雕纏身雙龍。碑額長方形,四周線刻卷龍纏枝牡丹紋。碑文陰刻,20行,滿行71字,因風化剝蝕63字。內容為北宋徽宗推行的“三舍法”和“八行取士”學校生員考試提拔制度,碑文為徽宗所撰,由書學博士李時雍仿宋徽宗的“瘦金體”摹寫,碑額由蔡京題寫。

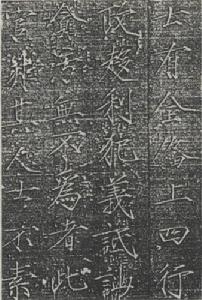

《大觀聖作之碑》局部

《大觀聖作之碑》局部全國重點文物保護單位,宋代碑刻。位於河北省趙縣縣城原趙州文廟內。青石碑,刻於北宋大觀二年(1108年),通高5.6米,寬1.57米,厚0.5米。龜趺座,...

簡介 藝術特色大觀峰是山東泰安的著名風景名勝之一,位於玉皇頂盤路東側,大觀峰削崖為碑,布滿了歷代題勒,其中最著名的是唐玄宗於開元十三年(725)登封泰山時御製御書的《...

介紹 門票 相臨景點《泰山景觀全覽·泰山2100景》 注意了取合,如內容大同小異的進香碑、重修碑、告祭碑的碑文,特徵基本相同的地質景點和一些近年新增的石刻,如陶淵明的《桃花...

圖書信息 作者簡介 內容簡介 目錄"在沂山東鎮廟碑林中

碑文《紀泰山銘》、亦稱《東嶽封禪碑》、《泰山唐摩崖》, 刻於唐開元十四年(726)九月,為唐玄宗李隆基封禪泰山後撰書的銘文。摩崖高1320厘米,寬530厘米...

基本信息 介紹 內容 賞析 傳說故《宣底》二卷,如今之《聖語簿》也。梁朝初置崇仁院,專行密命。至後唐莊宗...在潤州朱方門外,存中嘗夢至一處小山,花如覆錦,喬木覆其上,夢中樂之。後守宣城,有道人無外者,為言京口山川之勝,郡人有地求售,以錢三十萬得之。元佑...

夢溪筆談 前言 夢溪筆談序 卷一故事一 卷二故事二封禪大典是泰山獨有的古老禮儀,構成了泰山崇拜與信仰的重要內容。由於這種禮儀的執行者是歷代帝王所以格外引人注目,其影響更為深遠,形成了從傳說中的古史到宋代...

封禪介紹 演出介紹封禪是古已有之的禮儀。按照《史記·封禪書》張守節《 正義 》解釋:“ 此泰山上築土為壇以祭天,報天之功,故曰封。此泰山下小山上除地,報地之功,故曰禪。《...

泰山封禪大典 封禪 追溯 意義 歷代帝王泰山封禪原始社會。那時﹐人類即已開始用棍棒等原始工具作武器同野獸進行鬥爭﹐一是為了...殺傷力的武器。如《山海經-大荒北經》就有“蚩尤作兵伐黃帝”的記載。這樣﹐人類...手足﹐便器械﹐積機關﹐以立攻守之勝”的武術專著。兩晉南北朝時期...

武術篇 武術的起源與發展 武術篇 馬步 武術篇 沙袋 武術篇 打坐 武術篇 吐納