流行病學

大腸埃希桿菌為條件致病菌。主要發生於老年衰弱患者,原有各種慢性基礎疾病危重病患者、氣管插管、長期使用皮質激素及其他免疫抑制劑治療者,長期使用抗生素而致菌群失調者以及各種免疫球蛋白缺陷患者等,為本病的易感人群。病因

大腸埃希桿菌於1885年德國科學家Es-cherich發現,屬腸桿菌科,埃希桿菌屬,革蘭染色陰性,兼性厭氧,菌體大小為(1.0~1.5)μm×(2.0~6.0)μm,無莢膜,多數菌株有鞭毛,4~6根,為周鞭毛不生芽孢,可分解葡萄糖和其他糖類,使其發酵產酸和產氣,硝酸鹽還原試驗陽性,氧化酶陰性,產生吲哚,不利用枸櫞酸。營養要求低,在普通培養基上生長良好,最適生長溫度為37℃在42~44℃仍能生長。該菌為腸道正常菌群,人和動物糞便中大量存在,廣泛分布於自然界。含質粒編碼抗生素抗性、大腸毒素、腸毒素菌毛等,表面有O、HK抗原,目前已發現藥物和其他菌群的抑制,自20世紀80年代後大腸埃希桿菌產超廣譜β-內醯胺酶(ESBLs)的比例迅速增加,國外報導ESBLs的產生率2.2%~28%國內為5%~32.4%。發病機制

大腸埃希桿菌肺炎

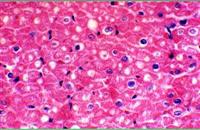

大腸埃希桿菌肺炎大腸埃希桿菌肺炎的病理與其他革蘭陰性菌肺炎相似,主要呈現肺下葉的支氣管肺炎改變,以兩側病變多見。病程6天以上者常有肺小膿腫、胸腔積液甚至膿胸改變。炎症累及氣管-支氣管黏膜較少,可能因為多數大腸埃希桿菌肺炎為血源性途徑所致。肺泡內有漿液和中等量的單核細胞填充。病程早期紅細胞滲出多見,後期可見中性粒細胞巨噬細胞。可有肺泡壁增厚,可見壞死病變。部分病例可伴有大腸埃希桿菌引起的膽囊炎、腎盂腎炎或腦膜炎等病變。

臨床表現

大腸埃希桿菌肺炎的臨床表現與一般急性肺炎相似,可表現為寒戰、發熱咳嗽、咳痰、胸痛發紺及呼吸困難等。痰常為黏稠或膿性,可有腥臭味。部分病例伴胃腸道症狀如噁心、嘔吐腹痛、腹瀉。嚴重病例可有嗜睡等意識障礙和末梢循環障礙。肺部體徵可有雙側肺下區呼吸音減低並有濕囉音肺部實變體徵少見。40%患者可伴發膿胸並可見相應體徵,多發生在病變嚴重的一側。

併發症:

肺膿腫、胸腔積液或膿胸,休克、心肺功能不全。

診斷

可引起肺炎的革蘭陰性桿菌種類繁多,臨床表現相似輔助檢查缺乏特異性,故診斷大腸埃希桿菌肺炎須臨床結合病原學。有肺炎的症狀表現,原有慢性疾病長期使用抗生素或使用免疫抑制劑病史,伴有消化道症狀,甚至精神症狀,病情進展快且可並發膿胸,應考慮本病痰塗片檢查可區分病原體是否為革蘭陰性桿菌痰培養陽性應排除口咽部定植菌的污染,故首先應採取合格的痰標本,即痰塗片白細胞和上皮細胞比例大於2.5為合格痰。合格痰培養兩次以上分離到大腸埃希桿菌且為優勢菌,或定量培養分離菌濃度≥10CFU/ml或採用TTA、PSBBAL、LA等防污染下呼吸道標本採樣技術採集到的標本分離到大腸埃希桿菌可確診本病。如胸液和血標本培養出大腸埃希桿菌也可確立診斷。條件允許時可使用DNA探針或PCR方法。若肺炎繼發尿路感染,且尿路和痰培養大腸埃希桿菌均陽性時,則也有診斷價值。

鑑別診斷:

本病與其他細菌肺炎的鑑別診斷主要依靠病原學的確立,有時單靠臨床表現鑑別較困難。

檢查

實驗室檢查:

外周血白細胞和中性粒細胞增多,核型左移。痰、胸腔積液、血液甚至尿等多種標本可培養分離出大腸埃希桿菌。胸液檢查可為漿液滲出性或膿性。

其它輔助檢查:

普通透視檢查X線表現為多葉瀰漫性斑片狀浸潤陰影,以兩下肺為主偶有實變徵象常可發現中等大小的膿腔形成和胸腔積液,膿胸也多見。

治療

大腸埃希桿菌肺炎

大腸埃希桿菌肺炎大腸埃希桿菌肺炎的治療的基本原則是積極處理基礎疾病的同時選用合適的抗生素,同時及時處理併發症

1.一般治療 止咳、祛痰、止痛、止血,適量補充液體。維持水、電解質和酸鹼平衡注意保暖保證休息,進食足夠營養和易消化的食物。缺氧時給予氧療。積極處理原發病和基礎疾病。

2.抗感染治療 可根據病情輕重不同,選用不同藥物和制訂治療方案同時,不同地區的社會經濟情況、治療條件、病原體、抗生素供應和耐藥情況等不完全相同故應根據具體情況選用適當藥物合理用藥。臨床上可分為經驗治療和根據藥物敏感試驗針對性治療。

(1)β-內醯胺類:頭孢菌素或廣譜青黴素聯合氨基糖苷類抗生素是治療大腸埃希桿菌肺炎的常用治療方案。頭孢菌素國內曾以第一代的頭孢唑林、頭孢拉定及第二代的頭孢呋辛套用較多但近年來耐藥比例迅速增加。第三代頭孢菌素如頭孢噻肟(2~12g/d)、頭孢哌酮(2~8g/d)、頭孢他啶(2~6g/d)等,作為經驗性治療對重症感染、難治性感染等頗有價值。可單用或與其他藥物合用。青黴素中的氨苄西林臨床套用較早,但目前大腸埃希桿菌對此藥耐藥率很高,治療效果不理想。新一代的廣譜青黴素如哌拉西林以及與酶抑制劑的混合的複合製劑如氨苄西林+舒巴坦鈉(6~12g/d)、哌拉西林/三唑巴坦鈉(哌拉西林/他唑巴坦)(13.5g/d)等對大腸埃希桿菌及其他革蘭陰性桿菌有較好的殺菌作用值得臨床套用。對院內獲得性難治性感染亦可採用亞胺培南(1.5~4g/d)及氨曲南(1.5~6g/d)。

(2)氨基糖苷類:慶大黴素[3~5mg/(kg·d)]、妥布黴素[3~5mg/(kg·d)]阿米卡星[15mg/(kg·d)]及奈替米星[4~6mg/(kg·d)]等均可用於大腸埃希桿菌肺炎的治療,尤其是後兩者,臨床耐藥率較低且毒副作用較少,經驗用藥時可作首選聯合用藥之一,主張每天1次用藥,老年人減量。

(3)喹諾酮類:環丙沙星(0.2~0.4g/d)、氧氟沙星(0.2~0.4g/d)、左氧氟沙星(0.2~0.4g/d)司氟沙星(司帕沙星)(0.2g/d)等對大腸埃希桿菌有強大的抗菌作用對醫院內獲得性或耐藥菌引起的大腸埃希桿菌肺炎也是比較理想的選用藥物,但近年來耐藥比例有所增加。

在給予抗生素治療前儘早取得合格的標本進行病原學培養,培養出大腸埃希桿菌後應及時行體外藥物敏感試驗,如有可能應儘可能行β-內醯胺酶及超廣譜β-內醯胺酶(ESBIs)的檢測,根據藥敏結果選用敏感抗生素,但應注意對ESBIs陽性的大腸埃希桿菌,由於存在接種物效應(inoculum effect),即使體外藥物敏感試驗對某些β-內醯胺類抗生素敏感,但在體內套用時並不能取得預期的療效,根據NCCLS1997年標準只要確認為產ESBLs菌,則應認為其在臨床上對所有頭孢菌素類和氨曲南耐藥,應儘量避免單用此類抗生素治療而且往往同時對氨基糖苷類抗生素及喹諾酮類抗生素同時耐藥此時可據藥敏選用亞胺培南或含β-內醯胺酶抑制劑的第三代頭孢菌素、頭霉烯類、阿米卡星及氟喹諾酮類抗生素治療。必要時聯合用藥,抗生素的套用療程為10~14天。

對發生肺膿腫、胸腔積液或膿胸的患者應加大抗生素的劑量和療程,膿胸形成者應進行引流,抗生素胸腔內注射,防胸膜增厚及粘連。並發休克、心肺功能不全者,應給予相應處理,必要時給予機械通氣治療等,並加強護理,有條件者可住入呼吸監護病房。

預後預防

預後:

大腸埃希桿菌肺炎占肺炎病原的2%~3.3%醫院內大腸埃希桿菌肺炎肺炎發病率占革蘭氏陰性桿菌肺炎9.0%~15.0%。近年來大腸埃希桿菌肺炎發病率和病死率已明顯下降。

預防:

除了應提高患者的抵抗力外,在醫院環境中,對病人應適當的隔離,病人的糞便應消毒,並加強院內廁所、小龍頭、小杯等的消毒和管理對醫護人員應嚴格無菌觀念,使用植入性器械都應嚴格操作原則。