地理環境

大悟山

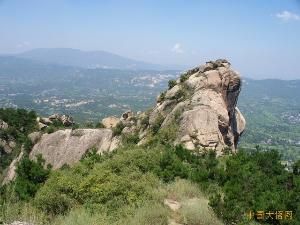

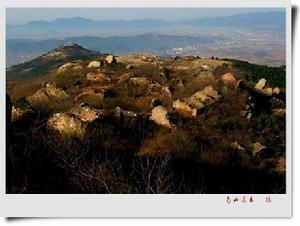

大悟山大悟山自然景觀豐富。舊說有8景,又說有72景。其中有飛崖斷壁的“天生橋”,險拔幽邃的“吊崖洞”、“石人山”石人栩栩,“獅子岩”怒獅欲躍等等,無不 景象秀絕。每當日麗風清,攀藤附葛,登最高峰金頂,頓覺天高地厚,心胸為之一爽。清光緒十一年《孝感縣誌》載明沈惟柄《登大悟山詩》云:“積雪千尋界紫霄,山靈策我上扶搖。苔花繡石堆雲錦,楓葉經霜剪絳綃。檻外秋雲生大別,望中風雨過南條。雁堂柏子無訊息,萬壑天簫吼暮潮。”大悟山屬大別山脈,主峰金頂,海拔813米。其東南麓原建有寺(即大悟寺),

俗稱老廟。枕高山,傍溪流,佛殿數重,有藏經閣、讀書院。門前枯藤老樹,勁枝橫突,鬱鬱蒼蒼。院中有古井,冬暖夏涼,終年保持固定水位。

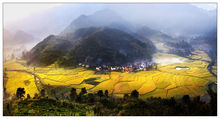

山間峰巒起伏,溪澗縱橫,氣候清爽。由於海拔高、氣溫低、環山植被稠密、濕度大、水氣蒸發升騰,形成輕雲薄霧,游離飄忽,倏隱倏現,或濃或淡,有時復蓋如帽,有時纏繞如帶,山鄉人每以山間雲霧變幻預測天氣,為之諺云:“有雨山戴帽,無雨雲纏腰。”

大悟山又是馳名中外的革命老根據地之一。它北依大別,南窺江漢,處平漢鐵路翼側,扼南北交通咽喉,進可以據三關,通豫皖,預馳中原。早在建黨初期,徐海東就以大悟山為基地,建立農民自衛軍,點燃了農民革命武裝鬥爭的烽火。抗日戰爭時期,這裡又是中原抗戰前哨,中共鄂豫邊區黨委、行政公署及新四軍第五師司政機關先後移駐大悟山區。大悟山區成為鄂豫皖湘贛邊區抗日戰爭指揮中心。

大悟山,是大悟縣與孝昌縣的界山。大悟山呈東北、西南走向,東至大悟縣夏店望夫山,南至孝昌縣小悟鄉,西至大悟縣栗林店的大興垴,北至大悟縣新城鎮的馬吼嶺。

歷史

大悟山風光

大悟山風光大悟山,抗日戰爭時期,是鄂豫邊區黨委、行政公署和新四軍五師首腦機關駐地,為鄂豫邊區抗日游擊戰爭的指揮中心。它西扼平漢鐵路,南控江漢

平原,直接威脅武漢,是插在華中日寇腹心的一把利劍。

1942年11月,新四軍第五師利用戰鬥空隙,集中了37、38、39、43團和特務團約七、八千人在大悟山區進行整訓。日華中派遣軍總司令煙俊六獲此情報,迅急調兵遣將,集中3萬多日偽軍,分別從孝感王家店、花園、小河溪,黃陂長軒嶺、東陽崗以及本縣河口、夏店等駐地出動,分14路向大悟山合圍、包抄,妄圖“圍殲”我五師主力。

抗戰

抗戰1942年12月16日上午,五師司令部接到敵情報告,立即通報各軍分區。李先念根據敵情對部隊行動作了全面部署。決定以游擊戰和運動戰相結合的戰略行動,暫避敵鋒芒,突出包圍圈,把部隊轉移到外線,相機打擊敵人,以粉碎敵人的“掃蕩”陰謀。並把在大悟山裡的黨、政、軍機關和戰鬥部隊分為五路:以13旅37團為司、政機關的掩護部隊,由步竹嶺經夏店向四姑墩方向轉移;邊區黨委、行政公署等機關、部隊向彭陳店、汪洋店方向突圍,然後向應山方向轉移;13旅旅部、政治部、供給部、衛生部、特務營及其他部隊由南衝出發,經新屋畈、滾子河、芳佳畈向趙家棚方向轉移;駐小悟山的14旅向陂安南方向突圍;其餘部隊均向西突圍。為迷惑牽制敵人,留45團一個營、37團一個營配合禮南縣大隊,在大悟山區分散游擊。黃昏以前,各路突圍部隊均離開駐地,向指定路線轉移。

次日晨,大霧迷漫,十步之外不見人影,日寇一部剛從濃霧中爬上石人山、雲台觀,就遭到我37團、45團兩個營及禮南縣大隊猛烈阻擊。俄頃,大霧消散,我們的戰士便鑽進密林,從隱蔽處向敵人射擊,繼續與敵人周鏇。下午,敵人雖已合圍,但不見我軍蹤影,又不習慣山地戰,面對大、小悟山綿延的崗嶺、縱橫的山壑、突兀的怪石,松風如吼,象埋伏有千軍萬馬,日寇早已驚魂不定。而我軍則利用有利地形,分散游擊,東打一陣,西打一陣。敵人不知虛實,手忙腳亂,慌忙架起大炮、小炮,東邊槍響向東轟擊,西邊槍響向西轟擊。敵又派來3架飛機,在大悟山上空盤鏇,始終發現不了目標,只好狂轟濫炸一陣,灰溜溜地飛走。當日,日寇經一天苦戰,一無所獲。夜晚,他們面對落寞空山,又害怕伏軍夜襲,提心弔膽地在新屋畈、白果樹灣、滾子河、水灌沖一帶,架起篝火,坐以待旦地熬了一夜。

18日早晨,日寇放火燒毀了許多民房,焚燒了戰死的日軍屍體,帶著一部分傷兵,退出了大悟山。當敵人困擾大、小悟山之時,我插入敵後的各旅及一、二軍分區部隊乘敵據點空虛之際,分別向平漢鐵路、河漢公路的敵人據點,發動襲擊,給敵人以重大殺傷。37團襲擊了敵夏店據點;38團在應城高廟,擊斃日寇官兵百餘名。1942年12月19日,我軍突圍機關、部隊在外線經過幾天激戰,又返回大悟山駐地。

這次日寇“掃蕩”大悟山歷時4天,在大悟山區周圍百餘里的89個村鎮,焚燒房屋974間,慘殺無辜平民40餘人。

大悟山反“掃蕩”戰,受到了中共中央軍委副主席周恩來的讚揚,他說:“五師在鬼子偽軍的重重包圍下,一夜之間神不知鬼不覺地突出了重圍,真是好樣的!”

大悟山原名少華山,為千年佛教聖地。相傳隋朝末年,南陽王伍雲昭不願歸順李淵父子,被唐兵追殺至少華山萬丈懸崖,無路可逃,便長嘆一聲“天絕我也”,縱身跳下,幸好被崖下洞中老道所救。後來伍雲昭覺此山雄奇不凡,遠離塵世,居之使人超然物外,便在此落髮為僧,並始創少華山金頂九龍禪寺。從此,少華山便與佛教結緣,後來少華山佛事雖幾經興衰,但仍綿延不絕。

據史料及佛經《禪門日誦》記載,明朝1393年間,進士出身、曾任布政使、按察使、通政使的李道元,因“藍玉”案,其黨一萬五千人被誅,李逃往少華山出家,自起法號“喪吾”。喪吾和尚在少華山清心崖靜心修持而悟道,遂將少華山改名為大悟山,大悟山一時成為佛教聖地。自此,大悟山的名稱便沿襲至今。

旅遊

大悟,是一片紅色的土地,無數革命先輩曾在這裡奉獻鮮血和生命,創造了光輝的歷史;大悟,是一片神奇的沃土,千萬優秀兒女在這裡付出汗水和智慧,開創了今天的輝煌;大悟,更是一片開放的熱土,許多仁人志士來這裡投資興業發展,實現了自己的抱負。大悟地處鄂東北部,大別山南麓,位於大別山與桐柏山交匯處。東與河南新縣交界,南與武漢市黃陂區接壤,西與廣水市和孝昌縣相連,北與河南信陽毗鄰。轄17個鄉鎮,人口62萬,國土面積1986平方公里。 燦爛的歷史 大悟地靈人傑,百世流芳。這裡孕育了徐海東、劉華清、聶鳳智、周志堅、程世才等100多位共和國高級將領和領導人;這裡是民國大總統黎元洪的故鄉;這裡是全國著名的革命老區之一。土地革命戰爭時期,境內建立中共羅山、陂孝北、河口三個縣委和縣蘇維埃政權,是鄂皖革命腹地。抗日戰爭時期,鄂豫邊區黨委和新四軍第五師長期駐紮我縣白果樹灣,以大悟山為中心,創建了縱橫千里的抗日民主根據地,為劉鄧大軍挺進大別山奠定了基礎。抗戰勝利後,中共中央中原局和中原軍區司令部移駐我縣宣化店。1946年5月8日,周恩來副主席代表我黨與美蔣代表在宣化店湖北會館舉行了名揚中外的談判,6月26日,我中原部隊從宣化店突破重圍,拉開了全國解放戰爭的序幕。 豐富的資源 大悟山川錦秀,物華天寶。以北部五嶽山、西部娘娘頂、南部大悟山、東部仙居頂四大主峰構成地貌的基本骨架,形成環河、灄水、竹竿河三大河流,跨越長江、淮河兩大流域,兼有南北氣候之特點,水、光、熱資源豐富。年平均氣溫14.9攝時度至15.7攝時度,降水量1115毫米,日照時數2153小時,無霜期227至242天,境內大小支流324條總長1217公里,總流程197公里,水庫128座,塘堰2.6萬處,總蓄水量4.2億立方米。大悟土特產品品種繁多,烏桕樹是大悟的縣樹,年產

大悟山

大悟山桕籽500萬公斤,居全國縣級產量之首;中藥材286種,尤桔梗著名;花生、鮮桃、桐油產量居全省之冠。大悟礦產資源豐富,現已探明的礦藏有37種140處礦地,其中金、銅、磷、螢石、大理石、花崗岩品高質好,易於開採,斐聲中外。磷儲量12489萬噸,居湖北省第二位,國家“八五”計畫重點投資項目黃麥嶺磷化工程已建成投產,是國家礦肥結合項目第一家。大理石、花崗岩儲量1.5億立方米,有孔雀綠、漢白玉、墨灰、虎皮、楓葉紅、芝麻花等10多種,其中孔雀綠大理石是石材系列中的精品,目前整個亞洲只有我縣和台灣僅有,已建呂王華龍、彭店中太、豐店加達、金城雲石四個10萬平米大理石加工企業。 優美的風光 大悟風光秀麗,景色迷人。境內奇峰峻岭,千姿百態,湧泉飛瀑,賞心悅目,幽洞怪石,自然天成。大悟山有十大傳說十大奇觀,五嶽山更是四季奇景變幻,響水潭瀑布飛掛震天響,乳山寺古鐘長鳴傳八鄉,娘娘頂勝日尋芳好瀟灑,仙居頂休閒度假太飄逸。眾多的古文化遺址和革命歷史紀念地,更使人領略到大悟文化的燦爛,看到大悟精神的魅力。

景點介紹:

呂王城遺址位於呂王城西北,東臨呂王河,西臨仙居河。遺址有兩處:一是城崗,一是天燈崗(現名袁家崗)。均為兩層台地,整個面積約為50萬平方米,文化層最厚處4米。呂王城遺址地表和斷面上暴露出較多的器物殘片和大片燒紅土及古井等遺蹟。該遺址內含有屈家嶺、龍山、西周、春秋戰國和漢6個時期的遺物。屈家嶺遺物,有薄如蛋殼的彩陶片和灰砂紅陶鴨咀形鼎足。龍山遺物,有鼎、豆、罐、壺、盆、器蓋、器座、紡輪和石斧、石鑿、石鏟、石錛、石刀、石鐮等。器物多夾砂灰陶、黑陶次之,少量紅陶;多飾蘭紋,少量飾附加堆紋。西周遺物,有獸蹄形鼎足、盆、盂、器蓋、陶壁等。多夾砂紅陶,灰陶次之;器表多飾繩紋,少數飾附加堆紋。春秋遺物,有罐、瓮、豆等。多夾砂灰陶,少量紅陶;多飾繩紋,部分器物飾弦紋和附加堆紋。戰國遺物,僅見豆、板瓦、簡瓦和瓦當。陶片多為夾砂灰陶、紅陶次之;飾繩紋。漢代遺物,僅見夾砂灰陶井圈殘片。1979年和1982年,地、縣博物館又先後兩次對該遺址進行了重點調查,清理出灰坑1個,水井1口(底部發現汲水陶罐和井圈)及其它器物。土城遺址位於三里鎮土城灣的二層台地上。東臨澴河,四周一片平畈,面積約為2萬平方米。文化層厚約1.8~2.5米。遺址南部暴露出的遺物殘片較多,並夾有大片燒紅土。採集的標本主要屬屈家嶺和龍山時期的遺物。屈家嶺遺物,有橙黃陶紡輪和邊緣飾壓印點紋的黑陶紡輪及喇叭形杯,黑陶豆等。龍山遺物、有夾砂灰黑陶鑿狀鼎足、黑陶圈足碗、夾砂紅陶喇叭形杯、夾砂灰陶盆、橙黃陶器、塔形器蓋、夾砂灰陶繩紋罐和夾砂灰黃陶格線紋罐及灰陶缽等器物殘片。1982年,地、縣博物館又在該遺址清理出部分較完整的器物,有石刀、石箭鏃、鼎、罐、缽、豆、紡輪等。墩子畈遺址位於高店夏家河。面積約為5000平方米,文化層最厚處達4米。遺址採集的石器,有石斧、石箭鏃。陶器片多為夾砂灰陶、黑陶次之,少量紅陶;紋飾以蘭紋為主,少量網路紋,僅見繩紋。為龍山和西周時期的文物特色。沈家城遺址位於大新鎮沈家城的二層

大悟山

大悟山台地上,東距澴河約1公里。遺址呈長方形。面積約為2萬平方米,文化層厚約為2.5米。採集的標本中,有屈家嶺、龍山和西周時期的遺物。屈家嶺遺物,僅見部分夾砂紅陶鼎和夾砂灰陶盆;陶盆口沿上飾瓦紋,腹部飾蘭紋。龍山遺物,採集標本為陶器殘片。多黑陶,灰陶次之,有少量紅陶;多飾蘭紋,部分器飾格線紋、附加堆紋和指窩紋。可辨出的器物有鼎、罐、碗和紡輪等。西周遺物,僅見少量的夾砂紅陶,柱狀口沿,多飾繩紋。寨頂遺址位於四姑鎮,呈圓形土墩。面積約2萬平方米,文化層厚約為3米。該遺址有龍山和西周兩個時期的遺物。龍山遺物,可辨出器形的有鼎罐、盆、甑、器座殘片和紡輪。陶片中多為夾砂灰陶,黑陶次之,少量紅陶;紋飾僅見有附加堆紋和刻畫紋,少數器物圈足飾鏤孔。何家邊遺址位於新城鎮新府村,二層台地。面積約為2萬平方米,文化層厚約2米,東部斷面上暴露出大片草木灰痕跡。該遺址器物屬龍山和西周兩個時期。龍山遺物,陶片多為夾砂灰陶,黑陶次之,少量紅陶;紋飾僅見繩紋和刻畫紋。可辨出器形的有鼎、罐等口沿殘片。西周遺物,陶片多夾砂紅陶,灰陶次之,器表飾繩紋。有罐口沿、和豆柄等殘片。李子園遺址位於三里鎮胡家畈東約100米處的二層台地上。東距澴河約50米。面積約3000平方米。文化層厚約2米。採集的遺物有西周時期的平底罐、豆等陶器殘片。多夾砂紅陶、灰陶次之;飾繩紋,少量飾附加堆紋和指夾紋。漢代遺物僅見夾砂灰陶、繩紋半筒瓦和板瓦殘片

景點

大悟山

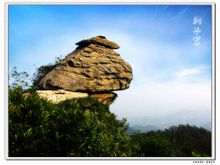

獅子岩

獅子岩獅子岩位於大悟山的南坡,其形如一打盹的猛獅。山林蒼翠時,它像是趴在綠枝叢中,只露出腦袋,享受天地間的清風吹拂。它可是一隻幽默的百獸之王,把一頂對它來講略小、其實碩大的石笠戴在頭上,準備著擋日頭呢!它看上去不是狡猾的那一類,但切莫低看了它的勇猛彪悍!或就在此刻它一起身,那威猛的氣勢,一定像大悟山的松濤,震撼人心!

金盆浴鯉

金盆浴鯉

金盆浴鯉大悟山群峰懷抱中有座風景秀麗的觀音湖水庫,水庫溢洪道下

泄的流水,蜿蜒流過叢林山澗,繞過寂靜的山村,也穿過村旁的石拱橋。流水的下游,再次依山形地勢築壩蓄水,便是被命名為金盆浴鯉的水庫了。 環坐在水庫周邊千姿百媚的群峰,像賴不住寂寞似得,把山體的一部分伸進水中,遠遠望去,恰似鯉魚游在水盆中。如果暮色初上,看上去更像是幾尾黑色的鮎魚嬉戲山腳的水邊,悠閒地讓人羨慕極了!

大悟寺遺址

大悟寺位於大悟山主峰金頂上,又名龍潛寺,俗稱“老廟”。據明弘治年間《黃州府志》載:“大悟山,在治西北(黃陂縣)120里,上有大悟寺,洪武祖師悟道於此處”。相傳,隋唐時期,大悟山稱“少華山”。

明太祖洪武年間,有一得道和尚名“喪吾”,雲遊至此,見群峰屹立,煙霧飄渺,天地靈氣,聚於此地,便向山主討要一袈裟之地。山主認為一袈裟能蓋多大地盤,便滿口應承。孰料,喪吾和尚袈裟一甩,竟罩住了金頂和周圍的幾座山頭。山主後悔不已,但知其為得道高僧,也只好作罷。喪吾得此寶地後,首先在金頂東邊的山窪修一口水井,同時招收弟子、請來工匠,修建廟宇。建寺所用木料均由所修水井中取出,直到寺廟即將建成時,木工說:“杉料夠用了。”井中便不再向上生木料了。寺廟建成後,為感謝山主,喪吾用手指在廟西石壁上摳寫出一尺見方的十二個大字:“施主張天成六時念佛僧道元”。自此,喪吾和尚聲名遠揚,方圓數百里的信徒紛紛前來大悟道法,人們該稱“少華山”為“大悟山”。

大悟寺枕高山、傍溪流,佛殿、藏經閣、讀書院,翹角飛檐,古樸莊嚴。門前枯藤老樹,松竹茂盛,有7株古樹銀杏,大數圍,高30米,主幹凌雲,勁枝橫突,鬱鬱蒼蒼,蔭蔽天日。院中有古井,冬暖夏涼,終年保持固定水位,不枯不溢。該寺始建於唐,盛於明清,全盛時,統境內黃龍、白龍、林泉、雲台、朝陽、青龍、興隆、老山等八寺,為一方主廟。幾經戰火,廟宇已蕩然無存,僅剩一些雕花條石、礎磴之類。北山坡有臥石,上刻“三塔凌雲”四字。據傳,廟後原有三塔,兩座毀於雷火,“喪吾(舍利)塔直到建國前才被拆除。塔旁有一碑,尚樹立平正,碑體完好,高2米,寬1米,前書:“喪吾和尚名道元,黃安人也,姓李。”全文數千字,敘及喪吾身世,已年久石質風化,文字漫滅。亂石中還有一些零散的斷碑殘碣,分別可辯“貞觀”、“嘉靖”、“道光”等記述年代字跡。其中明代嘉靖一塊斷碑,詳載了該寺田產、座落及貴重文物金爐、玉瓶等事。關於“煨金爐”,在這一帶傳說較久遠。說它是一個鎦金香爐,乃稀世之寶,爐里燃香,不論多大風,香菸總是冉冉一線直上,不偏、不倚、不散、不滅。這香爐後被王和尚盜往上海,以一千元賣給了古董店。廟後數百步,有石兀起,廣數米,壁翹如斧削,上鑿“摩崖岩”,字一尺見方,前題:“六時念佛”;後款:“僧道元”,筆力遒勁,明晰如初。

一線穿雲

沿著大悟山南坡、界嶺村“四清”水庫旁的蜿蜓小路迤邐而上,山谷中滿眼參差怪石,奇花異木。峰迴路轉,忽聞水聲激越,循聲望去,一掛山泉飛流如注,其頂端瀉出處飛珠濺玉,水霧瀰漫,自數百米深谷底遙遙望去,似與雲天相接,這就是大悟山古八景之一的“一線穿雲”了。有人曾作詩云:“織女梭中線一條,為何不斂掛雲霄?杏然引出銀河水,儼若高懸玉帶橋。貫日穿雲光鬱郁,通天達地影迢迢。大圜此處垂綸久,應有鰲魚奉聖朝。”

仙姑洞

仙姑洞,至今仍在,洞前橘樹早已不存,因洞周圍有豐富的銅礦石,經後人長年開採,到處坑道縱橫,洞口也被堵塞大部,只能爬行進洞。據曾爬進洞中探險的人說,洞內漆黑不平,洞徑曲折,漸深漸闊,洞頂鐘乳石倒懸,四壁伏滿蝙蝠,因愈深愈險,不敢深入,半途而返。

石人山

大悟山下

大悟山下石人山 ,位於新城鎮西南,主峰海拔456.2米。康熙三

十四年《孝感縣誌》:“白雲山距邑百二十里,一名石人山。自獅子崖至白雲山,皆大悟山之支也。元白平章察罕隱居於此。”

石人山,山勢陡峭,林木叢密,主峰西北側,有石人,端立長思,俗稱石婆婆,10餘公里外猶楚楚在望,愈遠愈肖。民間傳雲,石婆婆西側,原有石公公,兩兩相對,如淚如訴,後來石公公被毀於雷震,“身首”異處,橫臥坡下。這一帶民間,千百年來,從石公公遭雷擊的下場,編述出許多優美動聽的故事。

自衛戰

新四軍在鄂東大悟山反擊國民黨頑固派軍隊進攻的戰鬥。

(1)1944年2月21日,國民黨第35軍第51師1個團及第4游擊縱隊第2支隊,由湖北省禮山縣(今大悟縣)北汪洋店、王家沖、孤山寨一線,向新四軍第5師第13旅第39團陣地進攻,企圖奪取娘娘頂、歪歪寨、童子寨,迂迴攻擊第13旅指揮部,再向大悟山腹地攻擊第5師和鄂豫邊區首腦機關。第13旅和第15旅第43團英勇抗擊頑軍的進攻,激戰兩晝夜,將其擊退。

(2)5月7日,國民黨軍第189師第655團及第4游擊縱隊第2支隊,再次向大悟山進攻,第13旅等部被迫自衛還擊,激戰三日,守住了陣地。10日拂曉,第13旅特務團和第38團各一部出擊,威脅頑軍側翼;第1軍分區第42團、自衛1團各一部向頑軍後方出擊。頑軍被迫撤退。

(3)8月22日,國民黨軍第189師第565團配合第4游擊縱隊3個支隊各一部共10個營的兵力,又向大悟山新四軍第5師陣地進攻。第13旅奮起自衛,激戰五日。第1、第4軍分區第40、第41、第42團向頑軍側後迂迴,又以地方武裝襲擾其後方。頑軍於28日被迫潰退。此三次自衛反擊戰鬥,共斃、傷、俘國民黨頑軍1060餘人。新四軍亡第13旅司令部作戰科科長宋斌以下175人,傷494人,失蹤22人。

民風民俗

距大悟縣誌記載,建縣前分屬河南省羅山、湖北省黃安(今紅安)、黃陂、孝感兩省四縣,1951年才改名大悟。因此大悟人性格兼顧南北,語音南腔北調。據權威考證,不同語音竟有七種之多,民間更有九腔(亦或九鄉)十八調的說法。一個四世同堂家庭有五種(保守數字)不同腔調是不稀奇的。故此每每讓不明就裡的外鄉人誤認為置身於聯合國,直聽得暈頭轉向,瞠目結舌,昏倒為止。性格中則兼有河南人的憨厚耿直倔強,有黃陂孝感人的狡黠小氣市儈,也有黃岡人的刁蠻和霸道。。還有本地土著(如果算土著的話)的精明和熱情。按大悟的區域分,一條河(澴河)的人,主要指三里、大新、東新、城關、陽平、芳畈多精明強幹,有韌性,善交際;三里、東新、大新人聰慧早熟,匠心獨運,從事建築裝潢及客貨運輸業者居多,建築業者主要集中在武漢、天津、瀋陽、十堰等地,其中不乏百萬,幾百萬甚至過千萬的建築富翁。芳畈挺進北京以做小商品生意為主,據說已在京形成了“芳畈街“,部分成功人士就此過上了住有房,出有車的京城小康幸福生活,強勁發展態勢直逼美國紐約的唐人街。陽平人背靠大樹好乘涼,地理位置特殊,是典型的靠山吃山且暫無近憂。高店人爭強好勝由來已久,論理常常讓拳頭說話,頗有當年水泊梁山好漢的威猛氣勢,遇事強出頭,在廣東也打開了一片新局面。曾一段在廣州(特別是火車站)闖出了聞名遐邇的”高店幫“的新景象。豐店、宣化人因地近河南,多帶有河南人憨直倔強,認死理,喜抬槓,愛爭辯的秉性,說通了的事,再貴重的東西只管免費拿走,不服氣的人或事,一根金條買根繡花針都難,因此常常吃了啞巴虧還想不出所以然來。黃站、呂王、四姑是人人皆知的老蘇區,革命年代許多年輕力壯的好兒女為了新中國,拋灑了一腔熱血,民間有雲”山上少了一代樹,村里少了一代人“,剩下的老弱病殘一代代相襲,智慧量略顯不足,加之地理環境的劣勢在大悟發展先天不足,相對滯後。當地人性格木納內向,對外相對封閉,但待客熱情,請客吃飯傾其所有,哪怕下餐了無著落;對內宗族房頭勢力根深蒂固,封建思想嚴重,人們相互之間吃請多,賭性重。彭店、新城人性格相仿,本分善良溫順,安於現狀,對土地感情最深,是大悟赫赫有名的“地膜花生”的發祥地,因此,全國、省、市、縣的各種農村工作的實驗基地也愛在這裡開展,只因為在此可操作性比較強,實驗效果明顯。夏店、劉集、河口人性格桀驁不馴,對強權不屑一顧,天生幽默多動,不守本分者比比皆是,浮誇擺闊者也不少,做生意者眾多,河口更是自古有“小漢口”的美稱。當地人口味雜,幾乎已接近廣東人什麼都敢吃的境界,是大悟許多特色菜的始作蛹者。在武漢做大小生意者多,當地人叫“下漢口”,其中撈偏門者也不乏其人。城關二郎人,本地土著,皇城腳下,幾乎已可等同於首都北京的皇城根兒,天生的優越感,當地土話理所當然的成了大悟“縣語”,性格精明逾回,待客熱情有節,消費大方瀟灑,不計後果。