簡介

埃里克·羅麥爾

埃里克·羅麥爾 埃里克·羅麥爾

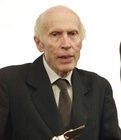

埃里克·羅麥爾埃里克·羅麥爾Eric Rohmer,又譯侯麥或羅默,原名Jean-Marie Maurice Scherer,1920年4月4日出生於法國,法國電影導演、編劇,曾為《電影手冊》影評人和主編,被認為是法國戰後新浪潮運動的主將。埃里克·羅麥爾,在電影史上被寫做“艾里克羅梅爾”,也被香港人譯作“伊力盧馬”,但在影迷心中“侯麥”這個台灣譯名,更配得上他作品的優雅。

身為文學教授、影評人、主編的侯麥,用極低的成本、規模極小的攝製組拍出水準極高的作品。無法欣賞侯麥者會覺得他的影片單調或者沉悶,在他的影片裡,所有的角色永遠都在喋喋不休得說話、沒完沒了的走路。但對侯麥作品食髓知味的觀眾卻興趣盎然,樂此不疲,甚至,會迷上癮。侯麥的魅力在於簡約雋永的影像風格,兼具文學氣息與人生哲理的精妙對白,還有,敏感、脆弱、優柔的主人公們。

人物經歷

埃里克·羅麥爾

埃里克·羅麥爾他在從事電影之前曾做過八年的文學教授。40年代開始撰寫影評,曾為多家專業報刊(如《藝術》、《當代》、《電影雜誌》、《電影報》)撰寫了大量影評,50年代寫作過論述羅西里尼、霍克斯、雷諾瓦、溝口健二、希區柯克等電影大師的論文,並以《論茂瑙影片〈浮士德〉的空間組織》的論文獲博士學位。

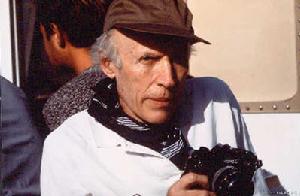

1950年開始拍攝短片。1951年拍攝了短片《表演,或夏爾洛特和他的牛排》,主演這部影片的不是別人,而是後來也成為新浪潮主將的讓-呂克·戈達爾。1957年他與新浪潮代表人物ClaudeChabrol一起研究了希區柯克Hitchcock。1957-1963年,任法國《電影手冊》主編。1959年,導演第一部長片《獅子星座》票房失利。1962-1972年,導演《六個道德故事》。故事不是在探討人們做什麼,而是探討他們在做事情時腦子裡想什麼。與其說是行動的電影,毋寧說是思想的電影。這些影片的故事情節一般比較簡單,甚至可以用一個公式來表達:男子甲鍾情於女子乙,後來又認識了女子丙,但最終並未與丙交好,而是又回到乙的身邊。《道德故事》中的大多數影片都探討了徘徊在傳統與現代之間的年輕人的道德問題。1968年起,開始出事大學的電影教育,長期擔任法國第三大學教授。

1980-1987年拍攝《喜劇與格言》系列。該系列有7部影片。每一部影片的開頭都告訴觀眾一句格言,比如《飛行員的妻子》的格言是“人不會無所思”,《綠光》的格言是法國詩人蘭波的詩句“時機到來,即是鍾情之時”。1989-1998年拍攝《四季故事》。在五光十色的現代社會生活中,男主人公經常對自己的存在問題和社會認同問題感覺困惑。埃里克·羅麥爾善於用人們最不留意的細節刻畫當代人的心理狀態,情節安排絲絲入扣,深得年輕觀眾的喜愛。

拍攝作品

1959《獅子星座》

埃里克·羅麥爾作品

埃里克·羅麥爾作品“道德故事”系列:

1962《蒙梭街的麵包店女子》

1963《蘇珊的愛情事業》

1964《塞爾旺特的唐吉訶德》

1967《女收藏家》

1969《慕德家的一夜》

1970《克拉之膝》

1972《下午的戀情》

1976《O女侯爵》

1978《高盧人帕希伐爾》

“喜劇與諺語”系列:

1980《飛行員的妻子》

1982《好姻緣》

1983《沙灘上的寶蓮》

1984《圓月映花都》

1986《綠光》

1987《雙姝奇遇》

1987《我女朋友的男朋友》

“四季的故事”系列:

1989《春天的故事》

1992《冬天的故事》

1993《大樹、市長和文化宮》

1995《巴黎的約會》

1995《夏天的故事》

2000《秋天的故事》

2001《貴婦與公爵》

2003《三面間諜》

2005《紅色沙發》

創作特色

埃里克·羅麥爾的創作來源於日常生活

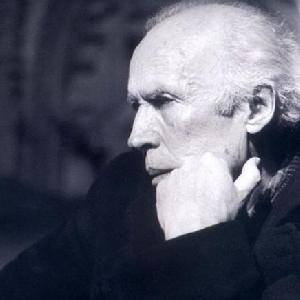

埃里克·羅麥爾的創作來源於日常生活埃里克·侯麥是一個謙遜的人道主義者。他的影片以一種微妙的方式寫出了他的人物在一些“小時刻”(相對於大時代的大事件)脆弱、迷惑和煩躁不安的一面。侯麥的影片既嚴肅又幽默,大多探討了諸如忠誠、倫理、社會價值這樣一些道德問題。男女主人公在追求行動的自由時,經常遇到同基督教道德之間的矛盾。他的大多數影片表現了當代知識分子的道德情感,深得法國和許多其他國家的知識分子的喜愛。

侯麥向來奉行“業餘電影”的主張,他的影片幾乎都是由自己編劇,也是由自己的公司投資製作的。雖然他的大多數影片為低成本影片,但始終能夠贏利,這是他不斷進行藝術創作的前提和保證。電影作品具有很強的文學性,對白多,如同室內劇,鏡頭簡潔,諷刺但不刻薄。題材來源於當代社會的感情糾葛和心理涌動,沒有大起大落的戲劇性。他的影片風格樸實無華,不追求強烈的視覺效果,而是力圖啟發觀眾的思考,重點放在表現人物的心理反應上。影片的故事經常發生在優美的環境中,這種優美中往往帶有幾分淒涼,與人物心理形成對比。看似平常的情節就是影片的全部,觀眾想要看個故事,但其實其中並沒有什麼故事,像每天的生活,娓娓道來的是生活點滴,平淡中卻意味深長。侯麥是個古典型的男人,喜歡優雅的法國傳統。對他來說,真正新穎的不是形式,而是隱藏在這些形式後面那些永不會過時的思想-對人類永恆的矛盾境遇的個人化思索。他是現代電影中的“新古典主義者”。

侯麥對新聞界嚴守私生活的細節。對他的傳聞有時近乎偽造,比如說他拒絕乘坐計程車,因為他不願意對空氣污染有所貢獻。還有一次,他請一位作曲家寫一部交響樂,並準備在影片中以人耳不能聽見的音量來使用。在拍攝《我在莫德的一夜》時,他將開機日期推遲了一年,因為他堅持必須在聖誕節時拍攝他的關鍵場景。

他的電影與其他大師最不同之處在於他幾乎永遠在描寫普通青年人的心理狀態,而這些看似平常的情節就是影片的全部。埃里克·羅麥爾的電影講究對白,看似普通,但其實是非常簡練與生動的,觀者看片時仿如身臨其境,體會劇中人物的心路,等影片結束,好像認識主人公很久了,重看時恍如老友重逢。埃里克·羅麥爾的影片應該作為一個個系列來看。法國電視台在播放《四季》系列的時候就是每周放一部,那樣的觀影方式是最完美的。他的每部作品彼此都有聯繫,放在一起看,才能發現其中蘊藏的樂趣。

人物榮譽

埃里克·羅麥爾的作品善於現代人的感情生活為觸角

埃里克·羅麥爾的作品善於現代人的感情生活為觸角1967年《女收藏家》,1967年屆柏林電影節評審會特別獎

1969年《在莫德家的一夜》,1969年坎城電影節金獅獎(提名)、1970年奧斯卡最佳外語片(提名)、1971年奧斯卡最佳原創劇本(提名)

1976年《O女侯爵》,1976年坎城電影節評審會大獎

1983年《沙灘上的寶蓮》,1983年柏林電影節最佳導演銀熊獎/費比西獎

1984年《圓月映花都》,1984年威尼斯電影節最佳女演員銀獅獎

1986年《綠光》,1986年威尼斯電影節金獅獎/費比西獎

1992年《冬天的故事》,1992年柏林電影節普通評審團獎/費比西獎

1998年《秋天的故事》,1998年威尼斯電影節金獅獎(提名)

2001年《貴婦與公爵》,2001年歐洲電影節最佳導演獎(提名)

2007年《男神與女神的羅曼史》,2007年年威尼斯電影節金獅獎(提名)

傳記《埃里克•侯麥》

人物風格

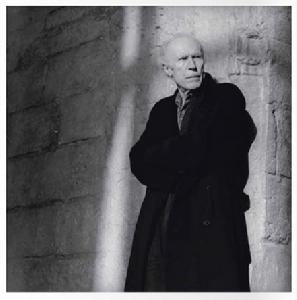

作為一名電影導演,埃里克·羅麥爾簡直嚴謹得過分。當與他同時代的導演從一個電影節到另一個電影節,耗費許多時間接受採訪,向公眾闡述自己的創作理念和生活態度的時候,埃里克多數時候只是一個人安安靜靜地呆在家裡。他對於聲名毫不在乎,1946年發表小說《伊莉莎白》的時候採用的是筆名吉爾伯特·科迪埃,甚至“埃里克·羅麥爾”也是一個化名,1920年,他出生時被取名為讓-馬里·莫里斯·謝雷。他的母親不知道大導演就是自己的兒子。上了年紀之後,侯麥在巴黎的寓所中深居簡出。埃里克·羅麥爾一直忠於自我,現在仍然或多或少地堅持著當初的原則。而他對電影的熱愛絲毫沒有改變,也一直用自己的方式拍片。他喜歡拍電影,當他身處攝影棚中,竭盡全力在作品中展現自然的美。他認為,詩意的電影風格十分重要。他始終堅持著從業之初發表的文章中闡述的電影理念。埃里克·羅麥爾屬於電影史上少數幾位不為潮流所動、矢志不渝地堅持自己風格的大師之一。