簡介

坎尼戰役(BattleofCannae)義大利公元前216年6月2日,迦太基在義大利半島東南沿海的坎尼附近,以少數兵力對抗羅馬8萬大軍,獲得了輝煌的勝利,這就是西方軍事史上著名的坎尼戰役。

戰役背景

公元前3世紀,在地中海西部的義大利半島上,出現了一個崛起的新勢力——羅馬。公元4世紀初,羅馬人進入征服義大利的戰爭,他們先向北征服特刺里亞、阿爾卑斯山南的高盧和拉提烏姆;繼而又染指義大利中部的康帕尼亞和薩姆尼烏姆。到公元前290年,羅馬人終於征服了義大利中部。接著羅馬勢力向南部義大利滲入。公元前275年春天,在薩姆尼烏姆中部的貝尼溫敦附近,打敗了統治南義大利的希臘埃布魯斯王皮洛士的精兵部隊。從此,羅馬人征服全部義大利,成了西地中海地區最大的國家之一。羅馬統一了義大利之後,其經濟迅速發展,商人在羅馬政治中的作用日益顯著,進而直接影響了羅馬的政策。他們要求向海外擴張。而糧食豐富、海上貿易居重要地位的西西里島,便成了他們爭奪的目標。

西西里和義大利半島僅隔一道約3千米寬的狹窄的海峽。但當時西西里在迦太基人的手中,那是他們同希臘人經過

坎尼戰役

坎尼戰役公元前264年,兩大強國因爭奪西西里開始發生戰爭。羅馬人稱迦太基為布匿,因此,把這次戰爭稱為布匿戰爭。第一次布匿戰爭一直延續到公元前241年才結束。戰爭中羅馬人以最大的毅力和力量發展海軍。他們以飛的速度,只用一年時間建造了100艘五層甲板的大戰船和20艘三層甲板的戰船,創造了一種新的海軍戰術。公元前260年,羅馬人在墨薩拿以西米拉海角取得第一場海戰的勝利,控制了西西里附近的海域。迦太基終因戰爭拖得太久,民

坎尼戰役

坎尼戰役迦太基自從與羅馬訂立了屈辱的和約之後,一直試圖復仇。23年後,迦太基的新統帥漢尼拔率領軍隊,以驚人的膽略翻過被認為是無法逾越的阿爾卑斯山,突然出現在羅馬本土義大利平原上,並在公元前216年春攻占了羅馬的重要糧倉坎尼,使羅馬大為驚慌。羅馬的執政統帥瓦羅便率8萬步兵和6000騎兵向坎尼進發,決心奪回這座城市。

公元前4世紀中後期,羅馬人逐漸興起,他們與位於地中海西部、今突尼西亞地區的強國迦太基聯手,於公元前275年,征服了希臘城邦。羅馬在隨後的擴張過程中,與不久前的盟友迦太基發生了衝突,史稱“布匿戰爭”。在公元前264年爆發的第一次布匿戰爭中,迦太基戰敗,被迫割讓了西西里島並支付了大量的戰爭賠款。戰後羅馬人繼續擴張,面對羅馬的咄咄進逼,迦太基不甘失敗,主動出擊,與羅馬展開了第二次“布匿戰爭”。

戰役分析

西西里和義大利半島僅隔一道約3千米寬的狹窄的海峽。但當時西西里在迦太基人的手中,那是他們同希臘人經過長期激烈鬥爭,付出很大的代價才取得的,迦太基人當然不願意拱手把它讓給羅馬人。這樣,兩國之間就必然要發生衝突。迦太基位於今日北非的突尼西亞,是當時地中海上的一大商業樞紐。當羅馬還是一個羽毛未豐的城邦時,迦太基已經發展成為一個強大的國家,統轄大西洋至埃及西面的北非海岸,西班牙的南部,以及西地中海各島,從西西里直到直布羅陀全屬迦太基的勢力範圍。迦太基軍隊擁有龐大的陸軍和強大的海軍。在羅馬興建海軍之前,迦太基的海軍在西部地中海是無敵的。

戰況

公元前216年6月的一天,羅馬與迦太基在坎尼附近的海邊平原各自擺開陣勢,準備決一死戰。

坎尼戰役

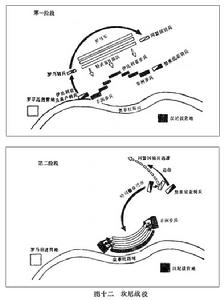

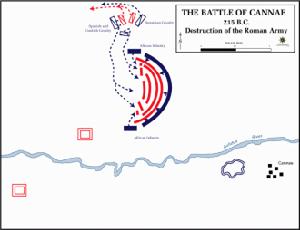

坎尼戰役羅馬的統帥瓦羅倚仗著手中擁有優勢兵力,擺開咄咄逼人的進攻架勢:8萬名步兵排成70列,以密集的隊形擺在中央,騎兵配製在左右兩側。這樣的隊形,前後的長度要大於左右的寬度,目的就是要以精銳的步兵進行強有力的衝擊,突破對方的中央防線,一舉取得成功。

迦太基軍在數量上處於劣勢,只有5萬多人。然而,漢尼拔是位具有非凡指揮才能的統帥,他在戰前反覆觀察了戰場周圍的地形和氣候,知道戰場離海不過5千米,海面上經常在中午時分要刮強的東風。所以,他選擇了一塊背風的地方作為陣地。並且預先在一個山谷埋伏了一支小分隊,命令率隊的軍官如果交戰時颳起東風便襲擊敵軍的後方。同時又挑選了500名驍勇善戰的步兵,讓他們在手持長兵器的同時,在衣內暗藏一把短匕首,隨時準備執行特殊任務。

針對羅馬軍的企圖,漢尼拔針鋒相對,擺下了一個很特別的陣勢:正中間是2萬名戰鬥力較弱的步兵,排成半月形,凸出的一面對著敵人,兩邊是戰鬥力強的步兵;在半月形陣勢的兩端,是精銳的騎兵。

一切準備就緒後,上午8點多鐘,廣闊的戰場上響起了刺耳的軍號聲。緊接著,十幾萬人同時發出震耳欲聾的吶喊聲,一場規模巨大的廝殺開始了。羅馬步兵一開始就全力向迦太基步兵的中央猛攻。正如漢尼拔所料那樣,不一會兒,中央的迦太基步兵抵擋不住羅馬步兵的兇猛進攻,便向後退卻。這樣,半月形的陣勢彎了進去,原來凸向羅馬人的部分,現在凹了進來。

羅馬軍越是楔進,迦太基的佇列越是從兩側向內收縮。羅馬軍的整個隊形在縱向上越拉越長,而在橫向上越來越

坎尼戰役

坎尼戰役羅馬人以為他們是來投降的,瓦羅趕緊讓部下收掉他們的長劍和盾牌,將他們安置在自己部隊的後衛地帶。正午到了,海面上颳起了強勁的東風,捲起了漫天的沙土,使面對東方的羅馬士兵難以睜開雙眼,彼此間相互碰撞,自傷很多,亂作一團。時機已到,漢尼拔毫不遲疑地發起了全線反攻的命令。

剎時間,被安置在羅馬軍後邊的500名迦太基步兵,突然從懷中抽出匕首,奮力向近處的羅馬士兵刺去;埋伏在山谷中的一支部隊也衝殺下來,突入羅馬軍佇列之中;迦太基軍兩翼的騎兵發起進攻,擊潰了羅馬軍的騎兵,切斷了羅馬軍的退路;兩翼的步兵繼續擠逼夾在中間的羅馬軍。

不一會兒,迦太基軍就形成一個圈形,將羅馬軍團團圍住。密集的標槍、投石和飛箭從四面八方射向羅馬軍。擠成一團的羅馬軍無處躲避,一排排撲倒在地。戰場上屍橫遍野,一片慘狀。戰鬥整整持續了12個小時,直至黃昏以後才結束。

羅馬的8萬大軍7萬人死於非命,執政官鮑路斯和軍團將校全部陣亡,指揮決戰的統帥瓦羅率殘部逃跑。而迦太基軍總共只損失了6000人。坎尼戰爭是漢尼拔在戰爭指導上最傑出的傑作之一。此戰充分顯示了漢尼拔卓越的指揮藝術和組織才能。在西方戰爭史上,坎尼戰役被稱之為軍事藝術上無與倫比的典範。在西方國家的辭彙中,“坎尼”成了圍殲戰役的代名詞。

點評

坎尼戰役作為以劣勢兵力包圍並全殲敵人的範例而載入軍事學術的史冊。恩格斯指出:“從來還沒有過這樣徹底

坎尼戰役

坎尼戰役