簡介

名稱:國際藝術會

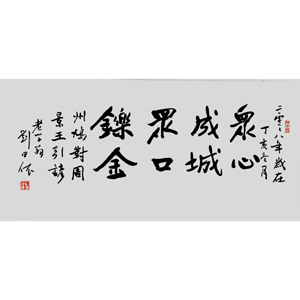

國際藝術會著作權所有。作者:劉田依

國際藝術會著作權所有。作者:劉田依通道:全球網際網路

地址:互動維客社區

詳細介紹

中國經濟的高速增長成為拉動許多國家經濟成長的原動力,更重要的是,中國還有巨大的增長潛力,在不斷的戰略趕超之後,中國式崛起並非一個遙遠的征程。然而,我們需要注意到的是,崛起並不是一個經濟概念,而是一個包括政治、軍事、社會、文化、藝術等實力在內的綜合國力的概念。時下的經濟危機在一定程度上有助於成就中國經濟大國、政治大國的地位,然而在“軟實力”方面,我們和最發達的國家還有不小的差距,特別在現代性文化的構建、國際性文化的輸出等方面還是弱項。為不斷提高自身國際形象,中國在全球化的順流而下的過程中也需要逆流而上,變“中國全球化”為“全球中國化”,那么,要達到全球中國化,首先就要推動與關心中國特色的民族文化藝術發展,不僅有助於提升中國競爭形象的包裝,更有助於充實整體的核心競爭力。

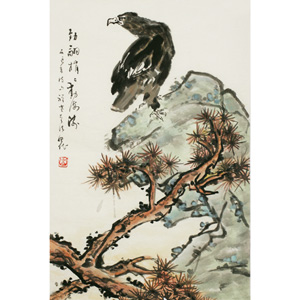

劉田依作品

劉田依作品所以,帶有中國特色的崛起過程是全方位的,是內涵豐富的,尤其是博大精深中國傳統文化藝術,紮實有力地維護著我們奮鬥的精神與靈魂。因此,“中國式崛起”也意味著,到21世紀中葉中國的綜合實力進入世界前列,成為世界第二大經濟體,即到2020年GDP比2000年翻兩番,也就是GDP可以達到32萬億元人民幣的規模;“中國式崛起”意味著,中國要成為一個可持續發展的榜樣大國,中國要成為以人為本,並積極謀求各國平等合作互利互惠共同發展的動力大國;“中國式崛起”也意味著中國在全球化的過程中要成為一個世界性的文明大國,中國在深刻的參與到全球化的過程之中的同時,也要積極主動的塑造一種將東西方文明的優秀成果融合為一體、適應及引領全球未來的新型文明。

上個世紀後半期,由於維克(Giovanni Battista Vico,1668-1744)與赫爾德(Johann Gottfried von Herder,1744-1803)的歷史哲學逐漸受到西方思想界的重視,多元化文明觀開始流行。所謂多元化文明觀即是認為每一民族都有自己的獨特文化;各民族的文化並非出於一源,尤其不能以歐洲文化為衡量其它文化的普遍準則。中國的現代化集中在社會的變化與社會觀念的變化兩大方面。中國社會經歷了從農業社會到工業社會與信息化社會並行,封閉性社會到開放性社會,人治社會到法治社會,一元社會到多元社會的變遷;與此相適應的社會觀念也由農耕文明的價值觀不斷脫胎出現代文明的價值觀。聚焦在文化的器物、制度和觀念、題材這幾大層面的變遷上,各種並存的矛盾不斷塑造著具有中國特色的制度和觀念,更不斷地刺激著人們的審美視覺的神經與流行文化理念交融並續。因此,在今天老牌強國都因資本主義的必然邏輯而遭受空前打擊的環境下,中國的獨特發展模式與取得的巨大成就在國際場合引起了相當的期許,恰恰是中國特色的文化藝術“走出去”的絕好時機,也更加是中國文化藝術開始讓全世界人民接受的最佳時機。

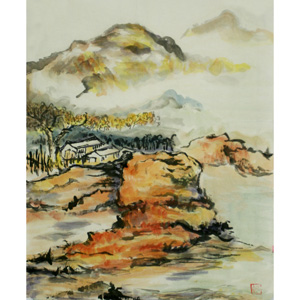

劉田依作品

劉田依作品中華文明的輝煌歷史與其世界範圍內的積極意義是舉世承認的,而近代以來,中國文化的現代轉變離開了舊有的軌轍,並不可避免的受到了西方的影響。因此,中國的現代化進程中,接受、學習西方文明是其中的重要一環,然而中華文明向來是以自身成長為基礎的文明,所以中國的現代化不等同於西化;中國在全球化過程中迷茫過,搖擺過,但並沒有完全失去自我和斷絕傳統。有詳細的數據顯示,在兩個世紀交接並延續的一百年來,就發現那些具有強烈使命感的中國藝術家們,能夠在學習傳統的基礎上,不斷地吸收外來新生事物,把中國元素中傳統的、經典的文化靈魂,通過自己的努力思考與探索體驗,轉換成包容性很強的並且是積極的、有意義的互動形態。尤其是近現代的中國書畫藝術家們,如吳昌碩、于右任、劉田依、黃賓虹、徐悲鴻、李可染、劉大為、張海、陳丹青、林風眠、陳逸飛、劉海粟、言恭達、齊白石、尹石、陳子莊、黃秋園、崔子范等等,他們在當代中國藝術成長過程中的貢獻是有目共睹的。但是,參與全球化藝術交流的代表人物僅僅靠他們是不行的,它需要全民族整體的努力,或者說是整體的實力提升。中國需要更多的藝術家們需要不斷地提高自身的涵養與實力,同時也要有西學的滋養和溝通,只有在不忘傳統,兼容並蓄地打好基礎,將來才可以繁育出跨東西方、消弭文明衝突的新文明。

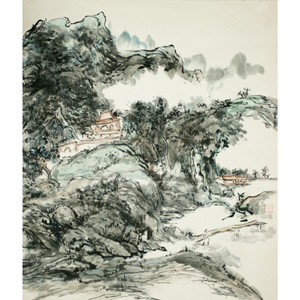

劉田依作品

劉田依作品近現代的百年來,由於中國經濟基礎的薄弱,我們對本民族現存的以及正在衍生的文明存在懷疑。長期以來,中國從政治思想到學科的基本構建都是從西方引進的,這進一步推進了這種不自信、不獨立的文化心理特徵。這一切使得西方文化產品進來是順流而下,而中國的文化產品要走出去則是逆水行舟。而進入新時期之後,中國以經濟建設為中心的指導方針在某種意義上導致對“文治”的重視有限,直到2001年起中國才正式著手開始建設文化產業,因此在很長的時間內,中國的文化產業帶有盲目地自發性、低俗性,不僅喪失了文化產業發展的機遇,也造成了目前中國的文化產品在國際上缺少競爭力。

在這種文化產業後發的不利情況下,擁有5000年文明史的中華民族如何走出一條自己的發展之路呢?首先,我們應該意識到,文化不是化石,化石可以憑藉其古老而價值不衰;而文化,要適合時代發展才有生命力,要有現代化傳播手段才有影響力。因此,我們可以把這條擴大中國藝術傳播幅度和增強中國藝術影響力作為提高“軟實力”的捷徑——以全球的人文精神,以超越中國民族性,以人類未來發展大思考奪取藝術主流的主控權,以現代科學技術文明為載體傳播中國時代形象和中國文明。

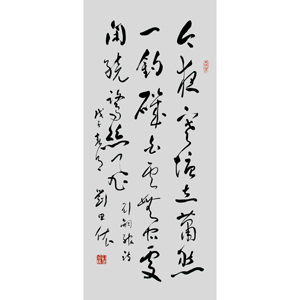

國際藝術會著作權所有

國際藝術會著作權所有美國在上個世紀60年代就是通過政治經濟文化等手段,促使抽象主義藝術定義了當代藝術,從而取代歐洲,成為西方藝術大本營,並進一步影響了全世界半個多世紀的文化發展方向。由於當時國際社會的冷戰氣氛,為了對抗蘇聯強大的文宣作用,美國在世界各地開展了大手筆的 “文化戰爭”。從1950年到1979年,美國用巨額資金在全球宣揚和打造“美國文化”和“美國藝術”。首先不惜重金把抽象表現主義,然後把波普,行為,極簡,觀念,裝置,影像等確立為國際當代藝術的主流,從此世界藝術的中心從巴黎轉移至紐約。然後在1964年,美國人勞申伯格奪得威尼斯雙年展大獎,這是“美國藝術”在歐洲確立、並贏得國際地位的劃時代事件。四年後,“當態度成為形式之時”展覽在瑞士伯爾尼舉辦,全面展示了“美國式”大地、波普、裝置藝術,這個展覽被視為是“當代藝術”的開端。由此,儘管藝術表面上沒有地域性,但實際上藝術的地域影響力、文化滲透力則是巨大的,所以,我們在此背景下,決定成立一個真正屬於平民百姓的並具有國際性的藝術交流平台,目的就是打造具有中國藝術符號、並且能夠與國際交流互動的大中華藝術文明。

國際藝術會著作權所有

國際藝術會著作權所有時下,中國的當代藝術發展方興未艾,並且近年來隨著國力的提高,藝術作品不斷受到國際關注,整個產業也在不斷成熟中。為成為一個“藝術大國”、“文化大國”,中國政府在資金、政策等方面的支持有目共睹。而且隨著愛好者和收藏者的素質不斷提高,中國的藝術土壤日益肥沃。但是“藝術亮點”還需要一大批優秀的藝術工作者和他們創造出來的優秀藝術品,以及行業內其他行當從業者的素質提高。儘管中國的當代藝術也是在西方定義的藝術大環境下發生髮展的,走出自身的“中國經驗”,表達自身的藝術體會是中國的當代藝術真正走出“後殖民”陰影的必然選擇。這就要求中國的藝術家不僅要有“繼往”的修養,更要有“開來”的決心;不僅要有本民族優秀藝術傳統的給養,也要有放眼吸取全球文化精髓的心胸;不僅要有個性情趣的表達,也要有對未來全人類共同發展的思考和人文關懷。

參考:劉田依書畫網www.lty.cc

:雅昌藝術網