簡述

四公鄉

四公鄉解放初為四圍鄉,於1953年與公平鄉合併,各取頭一字為四公鄉,1958年與新郎鄉合併為四公公社,1961年劃為永寧、四公公社,2005年又與永寧鄉並為四公鄉至今。

自然條件地質構造:地質構造單元處於川西台陷龍泉褶皺車與川中台拱、威遠穹隆的接合部位。龍泉山自東北向西南斜貫,背斜以西基底屬川西台陷熊坡──鹽井溝雁行帶,東南廣大地域屬川中台拱、南端為威遠穹隆構造。

地貌:地貌以丘陵為主,境內地勢西北高東部低,龍泉山脈自境東北角走向西南斜貫,榮威山脈矗立南端。

土壤:土壤類型多,宜種性廣,有粘沙適中,深厚肥沃,主產玉米的灰棕紫泥土,有磷鉀豐富,排水區好,宜於棉糧生產的棕紫泥土,有適宜水稻、茶葉種植的酸性老沖積黃泥。

下轄村交通

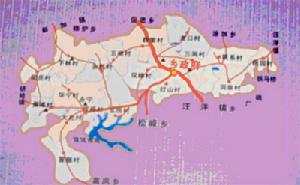

四公鄉交通路線圖

四公鄉交通路線圖四公鄉在2005年底,各村已實現公路、電話、有線電視三通工程。四公鄉已開通561戶程控電話,1136戶村民安裝了閉路電視。轄區內共有四公、永寧兩個場鎮,有商貿和個體工商戶890餘戶,中國小7所,在校學生4000餘人。有兩個鄉級衛生院,自來水廠2個。場鎮設施基本完善,人民生活富足安康。

文教衛生教育設施:初級中學2所,國小5所幼稚園5所。

四公鄉中心衛生院

四公鄉中心衛生院社會福利設施有四公鄉敬老院和永寧敬老院。

服務設施:燈山飯店、李三大飯店。

自然資源

電力、水利資源和勞動力資源豐富,土地資源和地理條件優越。

桃園村有豐富的煤礦資源。

農業經濟

四公鄉農業結構合理,形成了傳統項目與優勢項目的互補。其中有優質水稻7800畝,優質水果3800畝,其中核桃1500畝,新鮮蔬菜4400畝,集約化養魚3100畝,優質食用竹7800畝。全鄉糧食總產量達到11.5萬噸。

四公鄉種植核桃歷史悠久,四公鄉盛產的核桃有著果大、殼厚薄適中、仁白、肉香、油脂含量低、不易變質、產量高、品質穩定的特點。四公鄉黨委、政府憑藉特殊的地理氣候、悠久的核桃種植歷史,立足“靠山吃山”,把核桃作為扶貧攻堅的“先鋒樹”、新農村建設的“致富樹”、建設美好家園的“生態樹”,把核桃發展作為統籌解決“三農”問題的最大政治任務。

四公鄉黨委、政府通過實施四川省、市林業重點扶持項目,興辦樣板基地,實施能人帶動,招商引資,著力打造先進典型,引導千家萬戶發展山核桃產業。四公鄉滿山遍野皆是綠油油的核桃林,山巒疊翠,綠色蔥蘢。農民通過種植山核桃增加收入,走上了致富路,不僅建起了新房,生態環境得到改善,林下資源得到開發,土雞、生豬為主的畜牧業也迅速發展,走出一條“以核桃帶動生態和畜牧業,以生態和畜牧業促進核桃發展”的產業發展路子。核桃的經濟效益、生態效益和社會效益已得到越來越明顯的體現,核桃也真正成為了四公鄉農民的“綠色銀行”和“養老保險”。

工業發展

四公鄉距仁壽縣城東南45公里,交通便捷,水資源豐富,人才資源也十分豐富,縣道水泥路橫貫全鄉,與工業鎮汪洋鎮緊密相連,豐富的水力、電力、通訊等資源保障了企業穩步發展;得天獨厚的自然條件為築巢引鳳搭建了平台,優質的服務,優惠的招商政策,鑄就了四公鄉的工業發展基礎,工業主要以耐材、建材、石料加工為主。共有大小企業8家,規模企業2家。全鄉2005年GDP達到10.91億元,工業產值達0.25億元,2010力爭工業產值達1.5億元。

經濟建設

四公鄉是仁壽縣偏遠的農業鄉鎮。2004年以來四公鄉在做大農村工業,調活產業結構,興建集鎮暢流通上狠抓促落實,實現農村經濟各項指標既快又好增長的喜人勢頭,2006年實現工業總收入達1038萬元,同比增長44%,農村人均純收入2456元,同比增加近400元。

四公鄉沒有明顯的發展工業優勢,不能因為無米就不動炊,沒有條件創造條件也要辦工業。鄉黨委經過分析論證,鄉里成立了對外的第一視窗——招商引資辦,建立了企業“110”,24小時為企業服務。注重引資渠道和措施,實行全民引資,加大激勵機制,一時間把農業鄉鎮走工業發展這齣劇唱絕了。經過多方努力,2005年新引進的遠洋木材爐料總公司和四公絕熱廠兩個大的企業,讓四公人看到了走企業之路的勁增力,新增固定資產投資近1500萬元,實現利稅近30萬元。其中剛引進的農業龍頭企業竹片樹片加工廠,投入200多萬元,解決農村剩餘勞動力200多人。

走工業路的同時,四公鄉不忘重視農業。由鄉財政舉力承擔起培植專重戶的任務,出資四處尋求養殖熱點,為民眾引線搭橋致富門路,並為成熟的近500多個金點子提供貸款,打造了一批專業戶帶頭人。夏林村的李章盆是個養豬能手,以前每年養上5隻左右供自家食用,在鄉政府的信息指引和資金支援下,年出欄近200隻。永勝村的賓永宜以前養鴿僅為一種喜好。鄉長劉新培上門自薦“親戚”,在他的指導下,已養鴿6000多對,年收入在120萬元以上。

鄉鎮工業

四公鄉距仁壽縣城東南45公里,交通便捷,水資源豐富,人才資源也十分豐富,縣道水泥路橫貫全鄉,與工業鎮汪洋鎮緊密相連,豐富的水力、電力、通訊等資源保障了企業穩步發展;得天獨厚的自然條件為築巢引鳳搭建了平台,優質的服務,優惠的招商政策,鑄就了四公鄉的工業發展基礎,現有大小企業8家,規模企業2家。全鄉2005年GDP達到10.91億元,工業產值達0.25億元,2010力爭工業產值達1.5億元。

鄉鎮建設

道路建設

五更、群策2個村、13個經濟社,500餘戶、2200餘人,其2個村主要以養殖,700餘畝黑桃為經濟來源,由於行路難問題,從而嚴重製約了2村經濟發展。四公鄉黨委政府採取一系列措施解決2村行路難問題,經過多方籌資終於籌齊72餘萬元,公路於2006年5月1日開始動工修建,在修路其間是堅持村民 “自主管理”。村上成立了理事會,由理事會全權負責發動民眾、資金籌集、組織建設、質量監督、後續管理等工作。經過近2個月的緊張施工一條長3.5公里,寬3米的村水泥於2006年7月12日全面完工。

改善軟環境

四公鄉為了讓“軟環境”硬起來,砍了“三板斧”:

辦事依法,四公鄉設立綜合服務辦公室,將多項服務集中到一處,多個部門行政審批事項在綜合服務視窗集中受理。嚴把政策關,對所有審批、收費項目全部實行公開聽證。辦公室設有投訴視窗,規費從優,先征後補。

辦證提速,實行首接負責制。按照誰接辦誰負責原則,跟蹤到底,誰出現了問題,誰就要問責,在承諾時限內辦結完。第一個文化石企業從簽約到開工建設僅用了一周時間,高效的服務質量得到了老總的讚賞,引來兩家文化石企業。如今,四公鄉已把目光瞄向川內第一文化石的交椅。

辦公下村,建立了鄉、村、組三級聯動的政務服務體系。目前,四公鄉各村都建立了便民服務站。把服務點延伸到民眾的家門口。誰家有個事,不出鄉村事都能辦成。四公鄉今年已為民眾全年辦理便民服務事項112項,開展各類宣傳、諮詢100餘人次。

民俗風情

喪葬舊俗。舊時,民間人死時,要放“落氣炮”、燒“落氣錢”。請陰陽先主看期做道場、是6件衣服,3條褲子。入將死者背到正堂屋入棺。背死者時,要打傘遮人,即死者不能見天。死者穿戴為衣雙、褲單,一般棺內要給死者裝錢口袋,內裝紙錢,另有打狗饃饃裝入棺。做道場按經濟狀況的不同為3天、5天、7天、10天。道場要插招魂幡,做幾天,插幾根。白天是念經,晚上拜唱(唱孝歌),晚上大開路,招亡破獄(男),破血河(女),放河燈(高梁桿作的船,點蠟);燃蠟供天,點地燈(盞形燈),勸函(戲鬼神走),坐高台,打鬼彈子(3--4張大桌子重疊到一起,米豆腐切小塊為彈子),發喪時,將死者用8個人從堂屋抬到地壩,放在凳子上,死者的後人即跪下給幫忙的金頭。並跪著吃喪飯,然後起靈摔碗。

起靈時,16人用白布拉棺,送葬上山時沿途放鞭她激“買路錢”,入土時要接良米,陰陽先生邊撒邊說死者的好話,後人接米,接米後立即往家跑,意即走得快發得快,先到家先發。爾後由幫忙的推土,燒火場(買房子等陪等品)。陰陽先生要按死者的死期甲方推算回剎時間(死者回家,由雞腳神,無二爺押回來),家中要擺酒萊,灑地灰(正堂屋或死亡那間房)。而後燒七(即七天燒一次紙錢,點香錯)。中華人民共和國成立後,廢除迷信,提倡火葬。但仍涉個別人仍作舊喪葬劣俗,唯規模已小。