概述

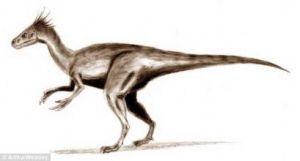

嗜鳥龍

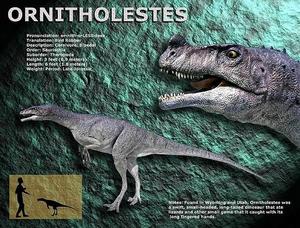

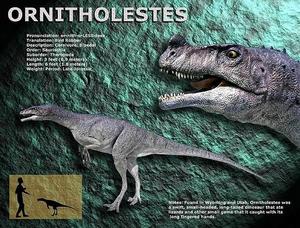

嗜鳥龍恐龍名稱: 嗜鳥龍/鳥竊龍

拉丁文名: ornitholestes

恐龍體長: 全長1.8--2米,臀高0.4米

恐龍體重: 不詳

恐龍食物: 小動物,像蜥蜴,青蛙和早期哺乳類動物

生存年代: 約1億5000萬年前,侏羅紀晚期

生存地點: 美國懷俄明州

辨認要決: 第三個小手指向內彎曲

恐龍種類: 蜥臀目·虛骨龍類

來 歷

嗜鳥龍意思為盜鳥的賊,但是實際證據不足。

嗜鳥龍

嗜鳥龍簡 介

嗜鳥龍

嗜鳥龍食性

嗜鳥龍

嗜鳥龍

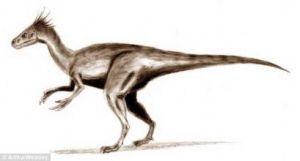

嗜鳥龍(屬名:Ornitholestes)意為“偷鳥類者”,是種小型獸腳亞目恐龍,生存於晚侏羅紀的勞亞大陸西部,約為現在的北美洲。對於嗜鳥龍的了解幾乎都來自單一個化石,該化石在1900年發現於懷俄明州的科莫崖附近,並由亨利·費爾費爾德·奧斯本(Henry Fairfield Osborn)在1903年所敘述、命名。後來發現一個手部化石,被歸類於嗜鳥龍,目前被歸類於長臂獵龍。嗜鳥龍的種名hermanni是用來紀念美國自然歷史博物館的標本製作人員Adam Hermann。莫里遜組的嗜鳥龍化石,發現於第2地層帶。一旦這些倒霉的動物被捉住,嗜鳥龍便會十分迅速的利用自己鋒利而彎曲的牙齒收拾掉它們。

嗜鳥龍

嗜鳥龍恐龍名稱: 嗜鳥龍/鳥竊龍

拉丁文名: ornitholestes

恐龍體長: 全長1.8--2米,臀高0.4米

恐龍體重: 不詳

恐龍食物: 小動物,像蜥蜴,青蛙和早期哺乳類動物

生存年代: 約1億5000萬年前,侏羅紀晚期

生存地點: 美國懷俄明州

辨認要決: 第三個小手指向內彎曲

恐龍種類: 蜥臀目·虛骨龍類

嗜鳥龍意思為盜鳥的賊,但是實際證據不足。

嗜鳥龍

嗜鳥龍 嗜鳥龍

嗜鳥龍 嗜鳥龍

嗜鳥龍出版社: 蛇頸龍 勇斗蛇頸龍

圖書信息 內容簡介 目錄掠鳥龍屬 亦稱嗜鳥龍屬。 小而輕的恐龍滅絕屬。

中華龍鳥,蜥臀目·虛骨龍類,生存於距今年內1.4億年的早白堊世,生活於中國遼西熱河。前肢粗短,爪鉤銳利,後腿較長,宜奔跑,全身還披覆著一至原始絨毛。19...

基本信息 基本簡介 發現歷史 生物分類 古生物學龍類(Compsognathidae)||--嗜鳥龍...舉;可飛行鳥類的前肢運動達到極限。但是,似鳥龍下目與馳龍科的手掌、手指較...,部分身體仍保有鱗片。某些物種則同時保有鱗片、羽毛。擅攀鳥龍的基部尾巴...

動物學史 外形特徵 生活習性 獸腳類)||--美頜龍類(Compsognathidae)||--嗜鳥龍...(Troodontidae)||--似鳥龍科(Ornithiomimidae...

獸腳類 本項目的分類參考、偷蛋龍下目、鐮刀龍下目、以及鳥類;有時也會包含嗜鳥龍、阿瓦拉慈龍科。手盜...(Franz Nopcsa)為名。過去曾建立沼澤鳥龍科(Elopterygidae),以包含沼澤鳥龍屬,但現今大部分古生物學家認為這是有爭議的。手盜龍...

簡介 詳情Fairfield Osborn)命名了嗜鳥龍,是莫里遜組的第二個發現的小型獸腳類恐龍。嗜鳥龍的化石是一個部份骨骸,發現於科莫崖北方的Bone... W. Gilmore)在他的重要獸腳亞目研究中,提出虛骨龍與嗜鳥龍...

基本內容 歷史資料 古生物學 化石群 類群嗜鳥龍手盜龍類化石時期: 侏羅紀到白堊紀科學分類 界: 動物界...下目、以及鳥類;有時也會包含嗜鳥龍、阿瓦拉慈龍科。手盜龍類是似鳥龍下目的...研究常發現阿瓦拉慈龍科、嗜鳥龍也屬於手盜龍類,美頜龍科有時也被分類於手盜龍...

簡介 特徵 種系發生學 其他理論 外部連結