簡介

在20世紀初期,鴨嘴龍類的分類發生非常大的改變,許多研究人員將原有物種改變分類,或是成為其他物種的異名,其中大部分物種的化石稀少、不完整。在1902年,海徹爾將鴨嘴龍類的柱齒龍、雙芽龍、鴨嘴龍、Ornithotarsus、帆骨盆龍、強龍、破碎龍的一種(Claosaurus annectens),以及碎嘴龍、大師龍歸類於糙齒龍屬。海徹爾並認為馬什命名

鴨龍

鴨龍的C. annectens,與科普命名的奇異雙芽龍是相同物種,因個體差異或形變而被歸類於不同屬。在1910年,加拿大與蒙大拿州發現的鴨嘴龍類化石,顯示鴨嘴龍類有高度生物多樣性。在1915年,查爾斯·懷特尼·吉爾摩爾(Charles W. Gilmore)重新研究鴨嘴龍類,認為強龍的化石只發現於蘭斯組,糙齒龍的化石則發現於年代較早的朱迪斯河組,或是相同年代的地層。

在1942年,理查·史旺·魯爾與尼爾達·萊特的北美洲鴨嘴龍科專題論文暫時解決這個問題,他們將C. annectens與數個化石建立為一個新屬,稱為鴨龍(Anatosaurus),屬名意為“鴨子蜥蜴”,模式種為A. annectens。而且,他們將長頭糙齒龍、奇異雙芽龍改歸類於鴨龍屬。而在美國自然歷史博物館的骨骼,與A. annectens不是相同種,於是另建為科氏鴨龍(Anatosaurus copei),種名是為紀念科普首先的描述。科普研究的編號AMNH 5730標本成為科氏鴨龍的正模標本,而布朗研究的編號AMNH 5886標本則成為近模標本。

發現

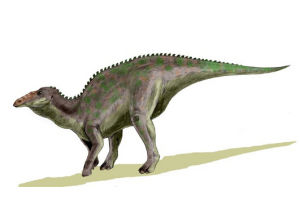

大鴨嘴龍科下的一個屬,屬於頭部平坦的鴨嘴龍亞科,生活於白堊紀最末期的北美洲。大鴨龍是一種非常大的恐龍,約有12米長,頭顱骨亦非常的長、低矮。與其他鴨嘴龍科恐龍一樣,大鴨龍的口鼻部有著很明顯的鴨嘴外形。它大部分的時光是在陸地上度過的,因此不能總是靠碰進水中逃避敵人。大鴨龍是十分機敏的動物,依靠其發達的視力,聽力和嗅覺,能逃過大部分敵人的追捕。

大鴨龍的皮膚被挖掘出來,顯示這種皮膚覆以水泡樣的凸起,一如今日美國西部有毒大蜥蜴一樣。

鴨龍的化石發現於南達科塔州與蒙大拿州的海爾河組與蘭斯組,兩個地層的年代為白堊紀晚期(馬斯特里赫特階晚期),大約是6,800萬到6,500萬年前。目前已發現至少六個標本,以及兩個已命名種,其中包含完整的頭骨與骨骼。大鴨龍有非常曲折的分類歷史,其化石曾被先後被歸類於雙芽龍、糙齒龍、鴨龍。

形態特徵

大鴨龍正模標本的頭骨長度約1.18米,身長約12米。估計身長為8.8米。但大鴨龍正模標本的尾巴末端、骨盆、股骨、20多節脊椎被河流的侵蝕作用帶走,所以當時很難準確估計大鴨龍的身長數值。根據近年的研究,大鴨龍的身長估計為接近12米,而體重大約3噸。大鴨龍的頭部長而寬、低矮。大鴨龍的頭部側面類似天鵝,從上方看則類似琵鷺。在比例上,大鴨龍的頭部比其他鴨嘴龍類更長、低矮。嘴部前段的無齒喙嘴,也比其他鴨嘴龍類更長。大鴨龍的鼻孔大,鼻孔周圍的骨頭凹陷。眼眶成長方形,但這有可能是死後被擠壓變形的。頭頂平坦,缺乏頭冠。構成頷部關節的方骨明顯地彎曲。下頷筆直而長,沒有其他鴨嘴龍類的往下彎曲曲線。前齒骨寬,成鏟狀。頷兩側有明顯的棱脊,可能使下頷牢固。

大鴨龍的骨骼模擬圖大鴨龍具有12節頸椎、12節背椎、9節薦椎、至少30節尾椎。與其他鴨嘴龍類相比,大鴨龍的四肢比例較長、細。恥骨的外形獨特。如同其他鴨嘴龍類,大鴨龍可采二足或四足方式行走。它們可能在搜尋食物時以四足方式行走,在奔跑時改採二足模式。美國自然歷史博物館的前館長亨利·費爾費爾德·奧斯本(Henry Fairfield Osborn),在館內架設兩個大鴨龍骨架模型,分別采二足、四足步態,以說明鴨嘴龍類的移動模式。