概述

簡介

三葉蟲

三葉蟲習性

三葉蟲與海生的珊瑚、海百合、腕足動物、頭足動物等共生。大多適應於淺海底棲爬行或半游泳生活,還有一些在遠洋中游泳或漂浮生活。它們以原生動物、海綿動物、腔腸動物、腕足動物的屍體或海藻等細小生物為食。

在早古生代的寒武紀已發現動物化石2500多種,除脊椎動物外,幾乎所有的門類都有了。其中最多的就是三葉蟲,約占

三葉蟲

三葉蟲化石保存總數的60%。它在寒武紀初期即已出現許多科、屬和種,我國已經描述過的三葉蟲就有1200多種。晚寒武紀發展到最高峰,志留紀以後逐漸衰亡,而後歷經晚古生代的泥盆紀、石炭紀,到了二迭紀末完全滅絕。如今只有在古生代的沉積岩中才能發現它那美麗的化石。在化石中,如果你仔細的傾聽,還能聽到那2億年前大海的波濤聲和那有關三葉蟲的久已失傳的故事。多嚮往那個遙遠而美麗,空曠而寧靜的年代。多喜愛那個原始而單純,頑強而壯麗的生命!從失落於2億年前的三葉蟲。

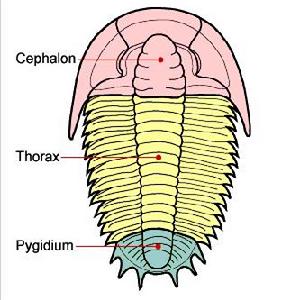

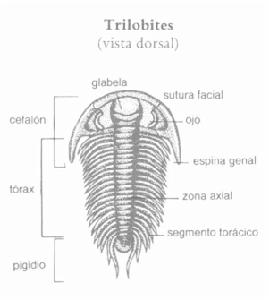

特徵

外觀

從背部看去三葉蟲為卵形或橢圓形,成蟲的長為3~10厘米,寬為1~3厘米。小型的6毫米以下。三葉蟲體外包有一層外殼,堅硬的外殼為背殼及其向腹面延伸的腹部邊緣。腹面的節肢為幾丁質,其他部分都被柔軟的薄膜所 三葉蟲

三葉蟲從奧陶紀到泥盆紀末的一些三葉蟲(比如裂肋三葉蟲目)進化出了非常巧妙的脊椎似的結構。在摩洛哥就發現了這樣的化石。此外在俄羅斯西部、美國俄克拉何馬州以及加拿大安大略省也有帶脊椎結構的化石被發現。這種脊椎結構可能是對於魚的出現的一種抵抗反應。

感覺器官

三葉蟲化石

三葉蟲化石典型的三葉蟲眼睛是複眼,每個透鏡為一個拉長的稜鏡。每隻複眼內的透鏡數不等,有些只有一個,有些可達上千。在這樣的複眼中其透鏡一般排列為六邊形。

生長發育

從卵中孵化出來的幼蟲被稱為原甲期(protaspid),在這個階段里所有環全部融合在一起形成一個單一的盔甲。在此後的生長期里在每次蛻皮時在尾部前會增加新的胸部環。此後在蛻皮時環的數目不再增加。對三葉蟲的幼蟲階段人們的認識很豐富,它們為研究三葉蟲之間的親緣關係提供了非常重要的幫助。

分類

三葉蟲為雌雄異體,卵生,個體發育過程中經過周期性蛻殼,在個體發育過程中,形態變化很大。一般劃分為3

三葉蟲

三葉蟲起源

三葉蟲的祖先可能是類似於節肢動物的動物,如斯普里格蠕蟲或其它隱生宙埃迪卡拉紀時期類似三葉蟲的動物。早期三葉蟲與伯吉斯頁岩和其它寒武紀的節肢動物化石有許多類似的地方。因此三葉蟲與其它節肢動物可能在埃迪卡拉紀和寒武紀的交界之前有共同的祖先。 三葉蟲 三葉蟲 |  三葉蟲 三葉蟲 |

演化

三葉蟲發展迅速,在寒武紀晚期達到繁育高點的時代。為了適應不同的生活環境,形態演變多種多樣。有的頭、胸、尾三部分大小相等,殼體緩平,頭、尾都缺少明顯的裝飾,如大頭蟲(BUMASTUS):有的頭部既寬且大,前緣被一條平闊的圍邊所環繞,其上還排列著整齊的瘤粒,如隱三瘤蟲(CRYPOLITHUS);有的為了免於受害,在胸、尾裝飾著尖長的針刺,如裂肋蟲(LICHAS);有的殼體還能夠捲曲成為球狀,如隱頭蟲(CALYMENE)。奧陶紀還出現了另一類節肢動物,即介形類。

滅絕

三葉蟲

三葉蟲此外到二疊紀後期時三葉蟲的數量和種類已經相當少了,這無疑為它們在二疊紀——三疊紀滅絕事件中滅絕提供了條件。此前的奧陶紀——志留紀滅絕事件雖然沒有後來的二疊紀——三疊紀滅絕事件那么嚴重,但是也已經大大地減少了三葉蟲的多樣性。

化石分布

三葉蟲化石

三葉蟲化石今天在全世界發現的三葉蟲化石可以分上萬種,由於三葉蟲的發展非常快,因此它們非常適合被用作標準化石,地質學家可以使用它們來確定含有三葉蟲的石頭的年代。三葉蟲是最早的、獲得廣泛吸引力的化石,至今為止每年還有新的物種被發現。在英屬哥倫比亞、紐約州、中國、德國和其它一些地方發現過非常稀有的、帶有軟的身體部位如足、鰓和觸角的三葉蟲化石。

中國三葉蟲化石是早古生代的重要化石之一,是劃分和對比寒武紀地層的重要依據。主要的三葉蟲化石品種有:蝙蝠蟲(Drepanura)、四川蟲(Szechuanella)及副四川蟲(Parasxechuanella)、湘西蟲(Xiamgxiia)、王冠蟲(Coronocephalus)、溝通蟲(Ductina)。

相關研究

三葉蟲化石

三葉蟲化石經過各國古生物學家多年的研究,認為三葉蟲具有複雜的發育階段。三葉蟲為雌雄異體,卵生,在它們一生的發育中,要經過多次的蛻殼才能長成,現在的許多節肢動物都承襲了三葉蟲的生長方式。三葉蟲從幼蟲到成蟲,一般經歷三個生長階段,即幼年期、分節期和成蟲期。了解這點,對我們在野外採集三葉蟲化石很有必要,如果人們稍微具備一些有關三葉蟲發育階段的知識,就能對採集到的三葉蟲化石做出大致的鑑定,不致於把不同發育階段的同一種三葉蟲當做不同形態的屬種了。

幼年期的除身體很小外,常常凸起明顯,頭部與尾部區分不明顯,沒有胸節,蟲體呈圓球狀。以後,隨著三葉蟲不斷生長,胸節逐漸增加,當胸節全部長成不再增加時就進入成年期,此時意味著三葉蟲已達到性成熟階段,能夠生兒育女了。三葉蟲每蛻一次殼,身體都會增大,殼上的刺、瘤、甚至尾甲的分節數也會增加。

三葉蟲長大以後就可以在海洋中無憂無慮地生活了,至今為止,人們還沒有在陸相地層中發現三葉蟲化石,這說明這種動物確實只生存在海洋里。由於三葉蟲化石常常與珊瑚、腕足動物、頭足動物共同出現,表明它們都喜歡生活在比較溫暖的淺海,在那裡,三葉蟲以各種微小的生物為食,或者也對海草及動物的屍體感興趣。可以肯定,它們不具有主動攻擊的能力,因為三葉蟲沒有良好的游泳器官,也不具備流線形的體形,在水中行進的速度較慢。從它們的堅固背甲可以想像,一旦有兇猛的動物(如鸚鵡螺類)向它們擺出進攻的架勢時,三葉蟲會迅速把身體蜷起,象穿山甲那樣把自己保護起來,悄悄沉入海底。

三葉蟲

三葉蟲三葉蟲出現後,在整個早古生代(包括寒武紀、奧陶紀和志留紀)都可作為眾多生物的代表,它們和許多其它生物一起共同揭開了地球走進生物多樣化的序幕,從此,一個欣欣向榮的生物世界才真正出現。晚古生代時三葉蟲數量隨著門類眾多的海相無脊椎動物的大量湧現而減少,中生代到來時終於絕滅。

![三葉蟲[遠古動物] 三葉蟲[遠古動物]](/img/3/4ee/nBnauM3X2EzM0IzN5cjMwYzMzQTMwETO4AjNyQTNwAzMwIzL3IzLxEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)