生平概述

喬治·納撒尼爾·寇松George Nathaniel Curzon, 1st Marquess Curzon of Kedleston (1859年1月11日英國德比郡凱德爾斯頓-1925年3月20日倫敦 ), 第一代凱德爾斯頓的寇松侯爵,英國保守黨政治家,曾任印度總督 (1899-1905),因在印度分割孟加拉,用兵西藏,劃分蘇波邊界而聞名。

帝國之星

寇松勳爵

寇松勳爵 寇松的第一個妻子

寇松的第一個妻子寇松在學生時代就對英帝國的東方事務有著濃厚興趣,入仕之初的 “權勢+財富”生活讓他增添了少年得志的驕傲,增加了馳騁政壇的雄心,東方也成了他展示才能的重要空間。1888年後,在索爾茲伯里侯爵的建議下,他以議員身份週遊世界。根據遊歷、考察的體會,他陸續出版了 《中亞細亞的俄國》、《波斯與波斯問題》和《遠東問題》。在這些著作中,他指出,要想維護英帝國的海外“疆界”和霸權,英國應當以印度為基地與俄國展開對中亞的爭奪,並依託印度 “打通遠東門戶的陸路和鐵路”,通過海上力量保護,鞏固它在遠東的優勢地位。

中國之行

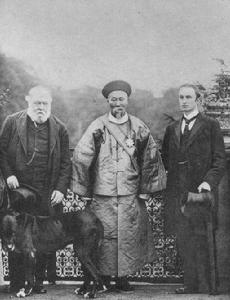

1896年李鴻章與索爾茲伯里、寇松(右)

1896年李鴻章與索爾茲伯里、寇松(右)寇松乘著綠色的轎子來到直隸總督衙門門前,步行穿過幾座略顯髒亂的偏狹前院。建築陳舊、油漆斑駁,也許這就是官不修衙的表征。在總督接待來訪的房內,中間擺著長桌,四周都是座椅,布置簡單。寇松沒想到,總督辦公地竟如此儉樸。寇松近距離觀察了李鴻章。看到他“有六英尺多高,身著灰色絲長袍,戴黑絲帽,很有威儀。”“唇上的大鬍子將嘴巴遮住一半,下巴上也留著中國式鬍鬚。頭髮是正在變白的深灰色。”在翻譯幫助下,二人就共同關心的時政問題進行了一個多小時的會談。1896年8月,出訪歐美的李鴻章,在英國又見到以外交副大臣身份陪同英國首相接待他的寇松。寇松回憶起在津觀感,並以《遠東問題》一書相贈。

印度總督

1901年印度獵虎

1901年印度獵虎1898年,當他39歲時,寇松被任命為英屬印度總督,成為有史以來最年輕的印度總督,並連任了一次。他那些維護殖民帝國的海外疆土“理論”開始付諸實施。檢查民族報刊,強化對學校的控制,為了鞏固英國對印度的統治,他承襲了傳統的“分而治之”的殖民統治原則,1905年,他公布了把孟加拉省劃分為兩個行政管理區的法令,用了孟加拉複雜的階級和民族矛盾,煽動印度教徒和伊斯蘭教徒之間的矛盾,破壞和分裂孟加拉民族的團結。他把印度視為英國同列強爭奪中亞、遠東的基地,以便宰割、兼併遠東那些在他看來“政治邊界”尚未確定的國家,因此他在英屬印度實施高壓政策。為了同俄國在中亞展開 “大博弈”,1903年他派榮赫鵬率軍侵入中國西藏,1904年攻占拉薩,又逼簽《拉薩條約》,1905年又脅迫九世班禪到印度,企圖把西藏地區從中國分裂出去,進而取得在中亞爭奪中對沙俄的優勢。

1902年印度總督寇松

1902年印度總督寇松1906年,他的妻子去世,“權勢+財富”的生活隨之結束。但寇松並未心灰意冷,依然為保衛英帝國的海外疆土而忙碌。他又娶了一個富有的寡婦,美國外交官門羅·欣德斯的女兒。1907年,寇松出任牛津大學校長,並出版了新書 《邊疆線》。在這本新作中,他仍然關注日益脆弱的英帝國邊疆,主張實施強有力的“前進政策”,維護英屬印度疆域的持久安全。

外交大臣

1914年的寇松伯爵

1914年的寇松伯爵 寇松的第二個妻子

寇松的第二個妻子儘管勞合·喬治的聯合政府一直維持到1922年,但是經濟蕭條,政治和外交爭議導致了它的垮台。安德魯·博納·勞接替勞合·喬治成為英國首相。然而,6個月後,博納·勞惡劣的健康狀況使他不得不辭職。雖然寇松一直是首相的最有利,也是最合適的候選人,但是戰後英國的政治現實卻斷送了他的候選人資格。因為認識到好戰的工黨日益整長的權利,保守黨領導人士決定首相應該從下議院選出,他們拒絕寇松而推選了新首相斯坦利·鮑德溫 。這一決定為英國政治開創了一個先例,在整個20世紀都生效。