基本簡介

蘇波戰爭

蘇波戰爭蘇波戰爭,指1920年4—10月蘇維埃俄國與波蘭之間的戰爭。蘇波戰爭是由波蘭白軍首先挑起。1920年4月25日,波蘭白軍在協約國的慫恿下,多次拒絕了蘇俄政府關於和平談判解決兩國爭端的建議,對蘇俄發動了進攻。

同年5月8日,波軍占領烏克蘭首府基輔。蘇聯紅軍奮起反擊,於6月中旬收復了基輔,並越過邊界向華沙推進。這時波蘭和協約國感到大事不妙。7月12日,英國外交大臣寇松照會蘇俄政府,建議俄波媾和,但遭到蘇俄拒絕。7月17日,蘇聯紅軍繼續向華沙進攻。8月20日,英國政府又向蘇俄發出最後通牒。但最後通牒並未阻止蘇俄進軍,反而引起英國公眾對政府的憤怒。於是英國不得不勸波蘭接受蘇俄的停戰條件,同意和談。但這時軍事形勢發生了變化。

由於紅軍高級指揮員之間對於主攻方向判斷出現意見分歧,紅軍在華沙戰役中受到重大挫折,波軍轉守為攻。1920年10月12日,蘇波兩國在里加簽訂停戰協定,並締結了預備和約。和約規定,西烏克蘭和西白俄羅斯劃歸波蘭,締約雙方彼此尊重國家主權,並保證不支持任何針對另一方的敵對行動。

戰爭性質

蘇俄內戰和外國武裝干涉是十月革命勝利後蘇維埃俄國為保衛新生的革命政權而同國內及反革命武裝和外國干涉軍進行的戰爭。

導火線

1917年11月20日,烏克蘭資產階級的中央拉達宣稱自已是烏克蘭的最高權力機關,與羅馬尼亞方面軍和舊俄西南方面軍指揮部結成同盟,宣布效忠協約國,並同俄國各反革命組織和政黨簽訂協定,與蘇維埃政府抗衡。哥薩克首領、沙皇將軍卡列金、菲利莫諾夫和杜托夫所領導的頓河區、庫班以及奧倫堡的哥薩克政府,發動了武裝叛亂,並聯合烏克蘭中央拉達,企圖向俄國中部進攻。白俄羅斯民族主義政府拉達依靠波蘭民族軍也發動叛亂,反對蘇維埃政權。在梯弗里斯(今提比里西)、土耳其斯坦和西伯利亞也出現了形形色色的反革命政府。十月革命後不久,第1批反革命策源地就這樣形成了。

戰爭爆發

蘇俄騎兵

蘇俄騎兵在歷史上,兩國一直存在矛盾。俄國未建立之前,波蘭作為當時的強國,在1609-1615年多次進攻俄國。在俄羅斯正式建立後,俄國逐漸開始占據上風。1648-1654年,烏克蘭與白俄羅斯開始了反對波蘭的鬥爭,俄羅斯乘機予以支持並經過1654-1657年的戰爭獲得了烏克蘭第聶伯河左岸地區,基輔也歸屬於俄羅斯。隨後,俄國3次瓜分波蘭。到了一戰前夕,波蘭實際變成俄國的屬國。

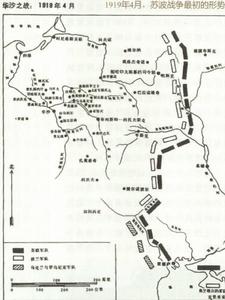

當蘇俄進行國內戰爭之際,波蘭領導人約瑟夫·畢蘇斯基希望乘此大好時機重建大波蘭-即包括由波蘭、波羅的海三國和烏克蘭組成的聯邦。1919年4 月,畢蘇斯基率領波軍對蘇俄發動了突然進攻。雖然蘇軍成立了西方面軍與之對抗,但由於國內戰線形式危機,白俄武裝鄧尼金和高爾察克東西對進,能用於抵禦波蘭人的力量極為有限,致使波軍在入侵初期長驅直入,獲得極大的成功。4 月底波軍占領了立陶宛首府維爾紐斯,5 月間畢蘇斯基率5 萬軍隊一路奮戰通過加利西亞,7 月17日波軍抵達茲布魯奇河,8 月10日白俄羅斯首府明斯克陷落。1920年5 月7 日,烏克蘭首府基輔陷落。但由於此時波軍戰線已長達1000千米,後勤補給日益困難,已成了強弩之末。而此時的蘇維埃社會主義共和國已消滅了鄧尼金和高爾察克白匪武裝,得以騰出手來回擊波蘭侵略軍。5 月20日蘇軍完成戰略反攻準備。 戰爭不可避免。

收復失地

當時,列夫·達維多維奇·托洛茨基任紅軍最高指揮部—蘇維埃軍事委員會—主席,謝爾蓋·謝爾蓋耶維奇·加米涅夫負責前敵總指揮。其兵力編為:西方面軍由第3 、第4 、第15、第16集團軍和蓋汗將軍指揮的第3 騎兵軍組成,方面軍司令員米哈伊爾·尼古拉耶維奇·圖哈切夫斯基;西南方面軍下轄第12、第14兩個集團軍和布瓊尼率領的騎兵第1 集團軍,司令員亞歷山大·伊里奇·葉戈羅夫。蘇軍指揮部的戰役目的是徹底消滅入侵波軍,並攻占華沙。

計畫規定,以西方面軍和西南方面軍兩個集團的兵力,密切協同,對華沙實施向心突擊。圖哈切夫斯基的西方面軍擔任主攻,沿普里皮亞特河的北側直撲華沙,而西南方面軍在河南側,配合西方面軍行動。與西方面軍對峙的是波軍第1 、第4 集團軍,與西南方面軍抗衡的是波軍第2 、第3 和第6 三個集團軍。雙方投入的總兵力,蘇軍約13萬人,而波軍有17萬人左右。(西方面軍作戰部隊88952人,當面波軍74850人;西南方面軍42877人,當面波軍97360人) 從1920年5月下旬到7月上旬,這兩路紅軍勢如破竹、所向披靡。

收復烏克蘭,基本殲滅波軍第3集團軍並推進到波蘭邊境。在南路紅軍中,有一支騎兵軍令波蘭軍人聞風喪膽,他們從克里半亞半島北部躍進一千公里,攻克烏克蘭首府基輔,再突入三百公里,其軍長和政委分別是後來也成為蘇聯元帥的布瓊尼和伏羅希洛夫。這支部隊的主要成員就是赫赫有名的哥薩克。(參見伊薩克·巴別爾的經歷和他的紅色騎兵軍)

世界革命

此時,蘇俄政府本可以利用有利形勢獲得對己方較有利邊界線且與波蘭締結和約。然而,準備利用紅軍高昂士氣和當時優勢幫助波蘭建立蘇維埃政權的意見占了上風。對於這場戰爭,當時的布爾什維克領導人發生了一場激烈的爭論。托洛茨基堅決反對,認為成功有賴於支持紅軍的波蘭工人的武裝起義,但這是一個不可能實現的前提條件。

不過當時占上風的人認為如果不向其他國家輸出馬克思主義,革命是難以生存下去的。第一次世界大戰結束後的歐洲政治局勢不穩定導致了短命的薩克森“蘇維埃共和國”的建立,中歐其他地方的革命活動顯示輸出革命具有十分有利的條件。對於他們而言,德國是關鍵,因為他被視為歐洲中心。

按照英國軍事理論家富勒上校的理解:“一旦贏得了他,歐洲其他國家將難以為繼,必然被征服。”而通往德國的路線,波蘭是必經之地。 為了激起西歐革命,蘇維埃領導人們力圖把正義的戰爭變成積極的階級進攻戰爭,他們對前景充滿遐想。他們普遍為戰爭初期的勝利而鼓舞,認為波蘭勝利後是德國,進而有望在整個歐洲取得革命勝利。作為最高領導人的列寧也熱情高漲,認為:“不能只限於俄國一國革命,只有聯合其他許多國家戰勝國際資本,才能順利得把革命進行到底,取得絕對的勝利。”

在這個精神的感召下,共產國際二大也向所有國家的工人發出號召,與蘇俄和波蘭的工人團結一致,“為了給衰弱的階級敵人以最後的一擊,為了與俄羅斯工人一道進行爭取解放的鬥爭,努力利用本國剝削者的失敗。” 與此同時,前俄軍總司令--戰爭英雄布魯西洛夫騎兵上將在1920年5月7日也發表了“告各地所有舊軍官書”,呼籲“值此我國人民生死存亡的歷史危急關頭,。。。懇請你們捐棄前嫌,積極主動參加紅軍,。。堅決捍衛我們珍愛的俄羅斯。。。”圖哈切夫斯基準備在7月6日發動最後一次進攻,力求一戰定乾坤。總攻開始前,他發表了著名的熱情洋溢充滿慷慨激情的1423號命令:“革命的工人戰士們!請把自己的目光轉向西方。在西方決定著世界革命的命運。通過白色波蘭的屍體鋪著引起世界革命大火的道路。在刺刀上我們將給勞動民眾帶來和平與幸福。向著西方前進!去進行決定性的戰鬥,去取得偉大勝利!”

西方面軍

波蘭騎兵

波蘭騎兵經過1個月的作戰,紅軍西方面軍向華沙方向推進了500公里,幾乎到達華沙門口,隔維斯瓦河與波軍對峙,然而未能殲滅波軍1、4集團軍主力,此時,政治形勢需要西南方面軍向西南進軍,以影響羅馬尼亞和匈牙利革命,總司令加米涅夫徵求西方面軍司令圖哈切夫斯基的意見,鑒於力量對比對西方面軍有利,。圖哈切夫斯基不但同意兩個方面軍分離作戰,而且擔保他的部隊能打下並全殲波軍。為此他沒有集中所屬的4個集團軍進行正面攻擊,而是集中兵力於右翼,用第4、15集團軍向西向南進攻維斯瓦河上的波軍據點並渡過該河。他的主要目的是攻擊波蘭守軍側翼與後方,切斷波軍通過但澤走廊撤退的道路,進而完成他進攻德國的革命抱負。但這樣作也把自己的右翼亮了出來,他絲毫沒有想到潰敗的波軍有反攻的可能性,連前線都沒有去視察,在後方300公里的明斯克遙控指揮。

他也沒有看到前線部隊的困境,整個西方面軍的後勤保障只能依靠3 萬餘輛徵集來的小推車運輸。所以當軍隊快速追殲波軍時,緩緩而行的後勤淄重隊於作戰部隊脫節。結果前線部隊因各種補給品的短缺而士氣下降,搶劫,強姦事件層出不窮,又導致了波蘭民族主義的強烈反彈。列寧想拯救被波蘭地主貴族壓迫的波蘭工農,結果波蘭工農兵和地主貴族卻團結起來,一致抗擊俄國人,這場“世界革命”也就成了一場民族戰爭、一場宗教戰爭。

此時,波軍在法國顧問幫助下,新建了第5集團軍(約3萬人),在先前作戰中損失較大的第1、4集團軍實力也有所恢復。8月13日,紅軍的第3、16集團軍企圖一舉突破波軍華沙防線但未成功。8月14-16日波軍第5集團軍利用了紅軍第3、4、15集團軍之間的不協調行動,阻止了這些集團軍的進攻,在華沙近郊又阻止了第16集團軍的前進。8月16日,波軍第3、4集團軍直插紅軍第16集團軍側翼,隨後波軍各集團軍轉入全線反攻,導致蘇軍華沙戰役的慘敗。此次戰役,蘇軍第4集團軍全部、第15集團軍2個師和第3騎兵軍被迫撤入德國東普魯士境內被解除武裝,15、16集團軍基本損失,紅軍損失大約15萬人以及火炮230門、機槍1000餘挺。

西南方面軍

在華沙戰役進行同時,西南方面軍也發起了利沃夫戰役,戰役開始之初,方面軍主力已經逼近西布格河。在戰役過程中,總司令加米涅夫發現了西方面軍的困境,於8月12日命令12集團軍和第1騎兵集團軍支援西方面軍,但遭到拒絕,依然命令進攻利沃夫。13日又一次嚴令上述部隊轉隸給西方面軍。但此時,第1騎兵集團軍在布格河陷入持久戰鬥,貿然脫離會遭受更大的損失,最終未能及時支援西方面軍。

波軍反擊得手後,在9月份再次發起全線進攻,並又一次推進到明斯克一線,紅軍被俘約10萬人,損失火炮300餘門、機槍1000餘挺;由於克里米半島的弗蘭格爾白衛軍的再次進攻。並迫使紅軍在10月12日簽訂停戰協定,蘇俄為此失去了西烏克蘭和西白俄羅斯。整個戰爭,波軍損失10餘萬人,紅軍損失30餘萬人。

結局

蘇波戰爭

蘇波戰爭戰爭的失敗在蘇俄領導人中間產生很大震動,1920年9月22-25日在俄共(布)第九次代表會議上激烈討論戰爭失敗原因以及世界革命前景。圖哈切夫斯基就西南方面軍在戰爭中表現提出批評,而該方面軍政委史達林在1920年9月23日專門做了聲明,闡述他對戰爭失敗的看法以及解釋他的責任。而最高領導人列寧思想處於矛盾狀態,一方面覺得戰爭失敗可能是犯了戰略錯誤,但另一方面又認為失敗主要還是主觀原因;與會的大多數人托洛茨基、季諾維也夫、捷爾任斯基、布哈林、加米涅夫、史達林等都持上述觀點。

在最初馬恩理論中,就有世界革命思想,不過要求各國無產階級協調行動,並沒有武力輸出思想。列寧儘管也認同這個思想,但考慮到俄國是經濟文化落後的國家,不具備直接實現社會主義條件,需要西方先進國家援助;如果這些國家也是無產階級掌權,那不必多言。列寧更希望建立世界社會主義联邦。而俄國革M目標是建立統一的世界蘇維埃共和國。而蘇波戰爭則成了蘇俄推進世界革命的一次實踐。

影響

這次實踐讓蘇俄付出了沉重的代價,蘇聯很快調整了自己的對外政策,由世界革命轉為和平共處,與周圍的愛沙尼亞、拉脫維亞、芬蘭、立陶宛簽訂了和平條約。1921年3月18日,蘇波兩國簽訂了里加條約,為兩國的緊張局面劃上了一個句號,條約對波蘭較有利。當然,約20年後,蘇軍在1939年在德波戰爭時“在當地人民民眾廣泛的支持下履行了自己的國際主義義務”。同年11月,這兩個地區加入蘇聯,重新併入烏克蘭共和國和白俄羅斯共和國。

評析

持續近3年的蘇俄內戰終於以國內外反革命勢力的徹底失敗而告終。蘇維埃人民及其武裝力量經過浴血奮戰挫敗了外國武裝干涉者及其所支持的反革命白軍的多次進攻,取得了具有世界歷史意義的偉大勝利,顯示了社會主義制度的生命力。在這場戰爭中,蘇維埃共和國之所以能克服艱險,戰勝強敵,其原因是多方面的,其中主要原因是:

正義的戰爭,人民的支持 蘇俄內戰是社會主義與資本主義的大較量,是革命與反革命的大決戰,戰爭的一方是俄國共產黨所領導的工農紅軍。它的武器落後、裝備陳舊、訓練不佳,但它進行的是正義戰爭。因此,它得到了人民的支援,有鞏固的後方,英勇頑強,不畏挫折,士氣高昂。剛剛獲得解放的蘇維埃工農民眾把這場戰爭看作是自己的切身事業。因此,他們甘願忍受空前的困苦,用源源不斷的人力物力支援紅軍,在敵後開展廣泛的游擊戰,舉行武裝起義,打擊敵人,使國內外反革命勢力陷入人民戰爭的汪洋大海之中。這正如列寧所說:“我們所以戰勝了地主資本家,是因為紅軍戰士們和工農都知道,他們是為自己的切身事業奮鬥。”

戰爭的另一方是帝國主義武裝干涉者和他們所扶持的俄國反革命勢力。他們裝備優良、訓練有素並得到地主、資本家的獎賞,但他們進行的是非正義戰爭,目的是復辟資本主義。因此,他們受到人民的憎恨與反抗,而且他們內部矛盾嚴重、相互猜忌。就連給高爾察克白軍當過謀士的英國諾克斯將軍也不得不哀嘆:“我們可以粉碎布爾什維克的百萬軍隊。但是,如果一億五千萬俄羅斯人都不要白軍,心向紅軍,我們援助白軍是毫無意義的。”而且,蘇維埃人民所進行的正義戰爭還博得了資本主義國家勞動人民的極大同情與支持。他們對本國政府施加壓力,反對干涉俄國內政,拒絕裝運供應白軍的武器裝備。所以,列寧說:“只要國際資產階級向我們舉起拳頭來,他們的手就會被本國的工人抓住。”

建立新型人民軍隊十月革命勝利之初,蘇維埃政權除少數工人赤衛隊外,並沒有真正的武裝力量。為了抗擊德國的進攻,蘇維埃政府才於1918年初下令建立工農紅軍:為了保證勞動民眾掌握全部政權和根除剝削者的政權復辟的一切可能,特命令實行勞動者武裝,建立社會主義工農紅軍,解除有產階級的全部武裝。

紅軍從建立之日起就是一支不同於一切剝削階級舊軍隊的新型人民軍隊。無產階級革命 領袖列寧為它規定的歷史使命是:保衛革命成果,保衛人民政權,成為“蘇維埃政權的堡壘”; 規定的建軍政治原則是:共產黨對軍隊的領導;軍隊和人民團結一致;按階級原則補充軍隊;忠於無產階級國際主義。

工農紅軍在廢除舊軍隊的基礎上建立起來,在內戰戰火中不斷壯大,到內戰結束時已從1918年初的19.5萬人發展成500餘萬人的正規軍隊。

工農聯盟和各蘇維埃共和國聯盟的形成為紅軍的發展提供了社會、政治基礎。各級軍事委員會的建立和政治委員制度的形成為保證俄共對軍隊的領導提供了組織保證。勞動人民普遍軍訓制的實行為紅軍提供了源源不斷的可靠後備兵員。

在內戰期間,工人、農民成了紅軍隊伍的主要力量,半數以上的俄共黨員都加入了紅軍,成了紅軍的中堅。赤衛隊的骨幹、舊俄軍隊的俄共黨員和自願為革命效力的舊軍事專家都擔當了紅軍各級指揮職務。戰爭中,湧現出伏龍芝、圖哈切夫斯基等一批智勇雙全的統帥;葉戈羅夫、布留赫爾、布瓊尼、伏羅希洛夫、夏伯陽等一批著名戰將,而瓦采季斯、加米涅夫、沙波什尼科夫等一批舊俄軍事專家則擔當了紅軍高級領導職務。列寧的戰友史達林、基洛夫、捷爾任斯基等人總是在關鍵時刻被派往最重要的戰場,擔當那裡的黨政領導。在內戰戰火中這樣建立起來的新型工農紅軍經受了戰爭考驗,粉碎了反革命勢力的反覆進攻,發揮了作為蘇維埃政權堅固堡壘的重大作用。

集中領導,全民動員 內戰期間,對國家和軍隊的全部活動,對軍事和政治的全部鬥爭,都由以列寧為首的俄共中央實行嚴格的集中領導。以辯證唯物主義和歷史唯物主義武裝起來的俄國共產黨,在鬥爭的各個階段制定了正確的軍事政策,動員了全國的一切力量。戰爭期間,由列寧起草的俄共中央檔案,如《社會主義祖國在危急中》、《大家都去同鄧尼金作鬥爭》、《為戰勝高爾察克告工農書》、《波蘭戰線和我們的任務》等等,清醒地分析了鬥爭形勢,正確地規定了戰略任務,鼓舞了人民的鬥爭熱情,成了全國、全軍的行動綱領,對敵鬥爭的戰鬥檄文。

1918年11月根據俄共中央的決議成立的以列寧為首的工農國防委員會,成了戰時特殊 的最高領導機構,俄共中央和蘇維埃政府通過它領導了與戰爭有關的一切動員工作和組織工作。工農國防委員會把政府、軍隊、經濟、工會和黨團等組織的力量團結在一起,支援前線,支援戰爭,保證了前後方的統一,軍政的統一,促進了戰爭在艱難條件下的順利實施。

在內戰期間,蘇維埃政府按照列寧提出的“一切為了前線”的口號,把蘇維埃共和國變成了一個統一的軍營,被迫實行了軍事共產主義政策和餘糧徵集制,從而克服了由戰爭破壞、帝國主義封鎖、富農的抵制帶來的糧食不足、商品匱乏等困難,在空前困苦的條件下保證了人民生存、紅軍作戰的基本需要,維持了軍工生產的正常運轉。在1918~1920年間,共生產和修復步槍29.6萬餘支,機槍2萬餘挺、火炮2770餘門、飛機2243架。

著眼戰爭特點,實施正確的戰略指導戰爭是敵對雙方物質力量的競賽,同時又是在一定客觀物質基礎上的主觀指導能力的競賽。蘇俄內戰的特點是:作戰地區廣大,雙方兵力有限;作戰目的堅決,沒有固定戰線;紅軍裝備居於劣勢,但後方鞏固,人民支持,內部團 結,步調一致}白軍裝備雖強,但後方不穩,人民反對,內部不團結,行動不協調;紅軍四面被困,內線作戰,白軍四面圍攻,戰線太長。以列寧為首的俄共中央著眼於上述特點,依據形勢的變化,採取堅決、靈活的作戰方針,實行正確的戰略指導,發揚紅軍長處,利用白軍弱點,化被動為主動,逐個殲滅了敵人。

領導敵後人民,開展游擊戰爭。內戰之初,白軍占領了3/4的俄國領土,在占領區內橫徵暴斂,實行了白色恐怖,恢復沙俄皇政權,引起人民反抗。轉入地下的蘇維埃政權利用敵後空虛,領導武裝民眾,廣泛開展了游擊戰、城市起義和地下鬥爭。1918~1920年間,游擊戰席捲了烏克蘭、白俄羅斯、西伯利亞、高加索和遠東的廣大地區。lO多萬人的游擊隊牽制了白軍兵力,動搖了白軍後方,在戰略和戰役上配合了紅軍作戰,最後與紅軍一起解放了大片國土。

利用內線之利,實施機動作戰。內戰初期,紅軍在白軍四面進攻的威逼下,退守俄國中部的有限地區。但這裡政權鞏固、工業發達、交通便利、革命力量強大。各線紅軍各編成一個人數不多的方面軍,集中指揮,協調作戰,機動防禦,扼守要點,掩護在長達700~1800公里的正面上,遲滯敵人,迫使敵人拉長戰線,分散兵力。同時,在後方,紅軍依託中部地區。作為根據地,發揮內線作戰之利,及時調整部署,機動兵力,調整後備兵力,增強主要戰線的兵力,為在主要戰線轉入反攻,創造有利條件。內戰期間,紅軍70%以上的師都實施機動作戰,其中52%的師曾在兩條戰線先後作戰。

根據形勢變化,選擇主要戰線,逐個消滅敵人。內戰期間,在形勢不斷變化的情況下,選擇主要戰線、判斷主要敵人是領導的重要戰略課題。以列寧為首的俄共中央總是從戰略全局著眼,全面地分析政治,軍事、經濟等多種因素,正確選擇主要戰線,並堅決集中兵力消滅主要敵人。

918年春夏之交,高爾察克在南、北兩線白軍的策應下,在東線大舉進攻。各線白軍相 比,當時高爾察克的兵力最強,攻勢更猛,對俄國中部地區威脅最大,而且東線已成為南、北兩線白軍與之會合的焦點。因此,列寧指出,東線“決定著革命的命運”,並提出大力加強東線。

1919年夏秋,鄧尼金集中兵力在南線向莫斯科方向進攻,並先後攻占了庫爾斯克、奧廖爾,繼續逼近軍工基地圖拉。於是,俄共中央提出“擊退鄧尼金進犯,戰勝鄧尼金”的戰略任務,並制定了加強南線的措施。儘管當時尤登尼奇已在北線向彼得格勒發起進攻,但俄共中央強調“只能首先從莫斯科——圖拉地域的安全,其次從彼得格勒地域的安全形度”去制定作戰計畫。

在主要戰線進攻時,紅軍通常在主要戰役方向集中優勢兵力,根據雙方兵力部署,靈活使用分割突擊、向心突擊、迂迴突擊,並且根據總的戰略任務,連續實施數次局部進攻戰役,以求全殲主要戰線的白軍集團。

戰略特點

總之,蘇俄內戰期間,蘇維埃戰略指導體現了戰爭的階級本質及其政治目的所決定的蘇維埃軍事戰略特點,即戰略目的堅決、戰略手段靈活。

史達林的觀點

一是,他對列寧提出了嚴重的指責:愛惜指揮部而不是愛惜事業;二是,在蘇波戰爭中,他是唯一一個反對“向華沙進軍”的中央委員;三是,他要求追究蘇波戰爭失敗的責任完全是為了“事業”。

蘇波戰爭有兩個關鍵問題,一是,蘇維埃俄國究竟為什麼要打這場對波戰爭?二是,史達林和列寧及托洛茨基對蘇波戰爭分歧的核心究竟是什麼?

關於第一個問題,應當說,蘇維埃俄國的領導人決定進軍華沙,其主要目的還並不是為了領土,而是為了世界革命,為了將蘇維埃式的革命和政權擴展到歐洲的土地上去。列寧和托洛茨基堅持這一點,史達林持同樣的觀點。1920年7月11日,在對《真理報》記者的談話中,史達林所表達的是同樣的觀點:“我們在各條反波戰線上的勝利是確定無疑的了。確定無疑的還有一點,那就是這些勝利必將擴展下去。”

7月24日,史達林從他的指揮部所在地發給列寧並且註明只給列寧的電報中對通過蘇波戰爭在歐洲國家進行革命的意願表述得更為明確:“現在,當我們成立了共產國際,波蘭被戰敗,有了多少可以說得過去的紅軍,而從另一方面講,當協約國正試圖達成對波蘭有利的喘息,以便改組和重新武裝波蘭軍隊、建立騎兵部隊,隨後將重新出擊,也許,會和其他的國家勾結在一起,在這樣的時刻和在這樣的前景下,不去鼓動義大利的革命就是罪過了。應當承認,我們已經進入了一個與協約國直接鬥爭的時期,隨機應變的政策已經失去其意義,如果我們想要保持住我們不久前奪得的外交事務上的主動權的話,我們現在可以並且應該執行進攻的政策(不要和奔襲政策相混淆)。所以,應該將在義大利和匈牙利、捷克(羅馬尼亞勢必摧毀)這樣不穩定的國家組織起義的問題提上共產國際的議事日程。德國有三十萬流氓無產者,即使他們實有其數,當然,他們也改變不了和無法改變事態。簡言之,應當拔錨,起航上路,在帝國主義還幾乎沒有來得及將自己散架的車輛重新組裝起來的時候,而帝國主義還可能會在某個時刻將就著將這輛車擺弄好並且自己不會轉入決定性的進攻。”

所以,在對波作戰問題上,史達林並不處於歐洲革命和世界革命的斷想之外。在這一點上,史達林與列寧和托洛茨基是完全一致的。

簽訂里加和約

打退波軍進攻,簽訂里加和約。

1920年4月25日,波軍以2個方面軍,轄5個集團軍,共14.8萬餘人,突然發起進攻,並迅速攻占了日托米爾、科羅斯田和卡扎京。5月7日,烏克蘭首府基輔陷落。此時,波軍戰線已長達1000公里,後勤補給日益困難。5月20日,紅軍完成了戰略反攻的準備。

紅軍的戰略反攻由西方面軍和西南方面軍兩個戰役軍團向波蘭首都華沙總方向實施向心突擊。西方面軍轄第3、4、5、16等4個集團軍和蓋汗將軍的第3騎兵軍,司令員圖哈切夫斯基,沿普里皮亞特河北側向華沙方向實施主要突擊。西南方面軍轄第12、14兩個集團軍和布瓊尼的騎兵第l集團軍,司令員葉戈羅夫,在普里皮亞特河南側沿羅夫諾、盧布林方向實施輔助突擊。紅軍總兵力約18萬人,對波軍占有明顯優勢。

1920年5月23日,西方面軍率先發動反攻,26日西南方面軍也對烏克蘭境內的波軍展開反攻。7月4日至7月底,西方面軍向前推進了300公里,幾乎已兵臨華沙城下。西南方面軍攻占了基輔、羅夫諾和杜布諾。波軍全線潰退,華沙危在旦夕。7月23日,紅軍總司令加米涅夫,鑒於部隊進展順利,在2個方面軍司令員的支持下決定改變原計畫,命令西方面軍不作戰役間歇,繼續追殲敗退的波軍,至遲於8月12 日攻占華沙;西南方面軍受命不再向盧布林和華沙進攻,而轉向利沃夫。作戰計畫的這一改變,使2個方面軍的突擊由向心變為離心之勢。這就破壞了它們之間的協同,削弱了它們的突擊力量。

波軍統帥畢蘇茨基趁機調集了預備隊,變更了兵力部署,使雙方力量對比發生了有利於 波軍的變化,並於8月16日至18日轉入反擊。一心想迅速攻占華沙的西方面軍遭此突然反 擊,驚惶失措,損失慘重,被迫潰退。西南方面軍未能攻克利沃夫,也只得撤退。到8月25 日,波軍推進到格羅德諾、布列斯特和西布格河中游一線,西方面軍在後方預備隊的支援下在涅曼河右岸阻止了波軍的進攻。這時,波蘭已被戰爭拖得精疲力竭,無力再戰,同意講和。1920年10月12日,雙方在里加簽訂了和約初步條款,1921年3月18日正式簽字。根據和約,雙方達成妥協,波蘭放棄了將其東部邊界擴張到基輔和第聶伯河的企圖,蘇維埃俄國則同意白俄羅斯和烏克蘭西部仍歸波蘭。這使波蘭的東部邊界比所謂“寇松線”東移了近200公里,蘇維埃俄國以此贏得了西線和平。

粉碎弗蘭格爾,結束內戰 正當紅軍在西線與波軍激戰之際,鄧尼金殘部——弗蘭格爾白軍從克里木半島出動,於1920年7月初攻占了北塔夫里亞,開始向在波蘭前線作戰的西南方面軍後方迂迴,並企圖進逼頓巴頓。7、8兩月駐守當地的紅軍第13集團軍與敵展開激戰,並在第聶伯河東岸建立了具有重要戰役意義的卡霍夫卡登入場,威脅弗蘭格爾的後方。隨後,雙方在這裡展開爭奪戰,弗蘭格爾向卡霍夫卡多次發起進攻,均被打退。

了加強同弗蘭格爾的鬥爭,紅軍組建了南方面軍,由伏龍芝任司令員。到10月中旬,南方面軍轄第6、4、13集團軍及騎兵第l、2集團軍,共有步、騎兵13.8萬餘人,對擁有步、騎兵3.5萬餘人的當面白軍占有巨大優勢。伏龍芝計畫:切斷通往彼列科普地峽和錫瓦什地峽的通路,阻止白軍退往克里木,規定騎兵第1集團軍從卡霍夫卡登入迅速向敵後迂迥,切斷敵通往上述兩地峽的退路,然後配合第6集團軍和騎兵第2集團軍由南向謝羅戈茲實施突擊,殲滅敵軍主力。10月28日,南方面軍轉入總攻,雙方在北塔夫里亞發生激戰,結果白軍大部被殲,2萬餘人被俘。但南方面軍未能切斷弗蘭格爾通往克里木的退路。由於騎兵第2集團軍展開過晚,第4、13集團軍行動緩慢,致使白軍的精銳兵力突破了紅軍包圍,逃回克里木,利用彼利科普的堅固工事據守。

為了全殲弗蘭格爾殘餘,必須強攻彼列科普地峽的築壘工事。為此,伏龍芝巧妙地選擇了主要突擊方向。11月7日,紅軍第6集團軍利用夜晚,冒著寒風,徒涉了7公里,渡過了錫瓦什河,迂迴至築壘陣地的後方,與正面進攻兵力相配合,突然對敵發起衝擊,克服了彼列科普築壘工事,突入克里木半島。到11月17日,突破了敵軍防禦,殲滅了大部守敵。殘餘白軍在外國干涉者軍艦的掩護下越海逃往土耳其。

打退波蘭進攻、粉碎弗蘭格爾以後,蘇俄少數邊遠地區還存在著個別的反革命策源地,但它們對蘇維埃政權已構不成重大威脅,內戰各主要戰場的戰事已經結束,國家開始轉入和平建設。