簡介

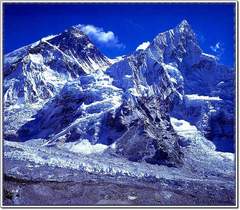

喜馬拉雅山是世界上最高大最雄偉的山脈。它聳立在青藏高原南緣,分布在中國西藏和巴基斯坦、印度、尼泊爾、錫

喜馬拉雅山脈

喜馬拉雅山脈 金和不丹等國境內,其主要部分在中國和尼泊爾交接處。西起帕米爾高原的南迦帕爾巴特峰,東至雅魯藏布江急轉彎處的南迦巴瓦峰,全長約2500公里,這些山峰終年為冰雪覆蓋,藏語“喜馬拉雅”即“冰雪之鄉”的意思。

亞洲雄偉的山脈喜馬拉雅山脈包括世界上多座最高的山,有110多座山峰高達或超過海拔7,300米(24,000英尺)。其中之一是世界最高峰珠穆朗瑪峰(也稱埃佛勒斯峰,薩加·瑪塔峰),高達8844.43米(29,017.16英尺)。這些山的偉岸峰顛聳立在永久雪線之上。

該山脈形成印度次大陸的北部邊界及其與北部大陸之間幾乎不可逾越的屏障,系從北非至東南亞太平洋海岸環繞半個世界的巨大山帶的組成部分。喜馬拉雅山脈本體在查謨和喀什米爾(Jammu and Kashmir)有爭議地區的帕爾巴特峰(8,126米〔26,660英尺〕)至西藏南迦巴瓦峰(7,756米〔25,445英尺〕)之間,從西向東連綿不斷橫亘2,500公里(1,550哩)。兩個喜馬拉雅山王國尼泊爾和不丹位於山脈東、西兩端之間。喜馬拉雅山脈在西北與興都庫什山脈和喀喇崑崙山脈交界,在北面與西藏高原接壤。喜馬拉雅山脈從南至北的寬度,在201~402公里(125~250英里)之間。總面積約為594,400平方公里(229,500平方英里)。

地理位置喜馬拉雅山是世界上最高大最雄偉的山脈。它聳立在青藏高原南緣,分布在我國西藏和巴基斯坦、印度、尼泊爾和不丹等國境內,其主要部分在我國和尼泊爾交接處。西起帕米爾高原的南迦帕爾巴特峰,東至雅魯藏布江急轉彎處的南迦巴瓦峰,全長約2500公里,寬200-300公里。

名稱由來

這些山峰終年為冰雪覆蓋,藏語“喜馬拉雅”即“冰雪之鄉”的意思。

“珠穆朗瑪”是藏語雪山女神的意思。她銀裝素裹,亭亭玉立於地球之巔,俯視人間,保護著善良的人們。時而出現在湛藍的天空中,時而隱藏在雪白的祥雲里,更顯出她那聖潔、端莊、美麗和神秘的形象。作為地球最高峰的珠穆朗瑪峰,對於中外登山隊來說,是極具吸引力的攀登目標。

傳說

在廣泛流傳的藏族民間故事中,有這么一個關於喜馬拉雅山區的傳說:“在很早很早以前,這裡是一片無邊無際的大

喜馬拉雅山

喜馬拉雅山 海,海濤捲起波浪,搏擊著長滿松柏、鐵杉和棕櫚的海岸,發出嘩嘩的響聲。森林之上,重山疊翠,雲霧繚繞;森林裡面長滿各種奇花異草,成群的斑鹿和羚羊在奔跑,三五成群的犀牛,邁著蹣跚的步伐,悠閒地在湖邊飲水;杜鵑、畫眉和百靈鳥,在樹梢頭跳來跳去歡樂地唱著動聽的歌曲;喜馬拉雅山脈兔子無憂無慮地在嫩綠茂盛的草地上奔跑……這是一幅多么誘人的和平、安定的圖景呀!有一天,海里突然來了頭巨大的五頭毒龍,把森林搗得亂七八糟,又攪起萬丈浪花,摧毀了花草樹木。生活在這裡的飛禽走獸,都預感到災難臨頭了。它們往東邊跳,東邊森林傾倒、草地淹沒;它們又涌到西邊,西邊也是狂濤惡浪,打得誰也喘不過氣來,正當飛禽走獸們走投無路的時候,突然,大海的上空飄來了五朵彩雲,變成五部慧空行母,她們來到了海邊,施展無邊法力,降服了五頭毒龍。妖魔被征服了,大海也風平浪靜,生活在這裡的鹿、羚、猴、兔、鳥,對仙女頂禮膜拜,感謝她們救命之恩。眾空行想告辭回天庭,怎奈眾生苦苦哀求,要求她們留在此間為眾生謀利。於是五仙女發慈悲之心,同意留下來與眾生共享太平之日。五位仙女喝令大海退去,於是,東邊變成茂密的森林,西邊是萬頃良田,南邊是花草茂盛的花園,北邊是無邊無際的牧場。那五位仙女,變成了喜馬拉雅山脈的五個主峰,即:祥壽仙女峰、翠顏仙女峰、貞慧仙女峰、冠詠仙女峰、施仁仙女峰,屹立在西南部邊緣之上,守衛著這幸福的樂園;那為首的翠顏仙女峰便是珠穆朗瑪,她就是今天的世界最高峰,當地人民都親熱地稱之為“神女峰”。

形成過程

據地質考察證實,早在20億年前,現在的喜馬拉雅山脈的廣大地區是一片汪洋大海,稱古地中海,它經歷了整個漫長的地質時期,一直持續到距今3000萬年前的新生代早第三紀末期,那時這個地區的地殼運動,總的趨勢是連續下降,在下降過程中,海盆里堆積了厚達30000餘米的海相沉積岩層。到早第三紀末期,地殼發生了一次強烈的造山運動,在地質上稱為“喜馬拉雅運動”,使這一地區逐漸隆起,形成了世界上最雄偉的山脈。經地質考察證明,喜馬拉雅的構造運動至今尚未結束,僅在第四紀冰期之後,它又升高了1300—1500米。現在還在緩緩地上升之中。?

喜馬拉雅山脈

喜馬拉雅山脈 地理特徵

地貌

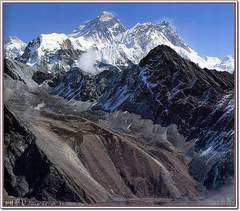

喜馬拉雅山脈東西綿延2400多公里,南北寬約200—300公里,由幾列大致平行的山脈組成,呈向南凸出的弧形,在我 喜馬拉雅山

喜馬拉雅山 喜馬拉雅山脈自南向北大致可分為三帶:南帶為山麓低山丘陵帶,海拔700—1000米左右;中帶為小喜馬拉雅山帶,海拔3500—4000米左右;北帶是大喜馬拉雅山帶,是喜馬拉雅山系的主脈,由許多高山帶組成,寬約50—60公里,平均海拔在6000米以上,數十個山峰的海拔在7000米以上,其中包括世界第一高峰珠穆朗瑪峰。各山峰終年為冰雪覆蓋,呈一片銀色世界。

喜馬拉雅山脈在地勢結構上並不對稱,北坡平緩,南坡陡峻。在北坡山麓地帶,是我國青藏高原湖盆帶,湖濱牧草豐美,是良好的牧場。流向印度洋的大河,幾乎都發源於北坡,切穿大喜馬拉雅山脈,形成3000—4000米深的大峽谷,河水奔流,勢如飛瀑,蘊藏著巨大的水力資源。喜馬拉雅山連綿成群的高峰擋住了從印度洋上吹來的濕潤氣流。因此,喜馬拉雅山的南坡雨量充沛,植被茂盛,而北坡的雨量較少,植被稀疏,形成鮮明的對比。隨著山地高度的增加,高山地區的自然景象也不斷變化,形成明顯的垂直自然帶。

氣候

南坡從海拔僅2000多米的河谷上升到8000多米的山峰,河谷的水平距離不過幾十公里,自然景象卻迅速更替:低處溫暖濕潤,常綠闊葉林生長得鬱鬱蔥蔥,形成常綠闊葉林帶;海拔升高,氣溫遞減,喜溫的常綠闊葉樹逐漸減少,以至消失,而耐寒的針葉樹則漸增加,在2000米以上為針葉林帶;再往高處,熱量不足,樹木生長困難,由灌叢代替森林,出現灌叢帶;在4500米以上為高山草甸帶;5300米以上為高山寒漠帶;更高處為高山永久積雪帶。

北坡氣候乾寒,降水量少,自然景觀的垂直分布的層次也比南坡少得多。據地質考察證實,早在20億年前,現在的喜馬拉雅山脈的廣大地區是一片汪洋大海,稱 古地中海,它經歷了整個漫長的地質時期,一直持續到距今3000萬年前的新生代早第三紀末期,那時這個地區的地殼運動,總的趨勢是連續下降,在下降過程中,海盆里堆積了厚達30000餘米的海相沉積岩層。到早第三紀末期,地殼發生了一次強烈的造山運動,在地質上稱為“喜馬拉雅運動”,使這一地區逐漸隆起,形成了世界上最雄偉的山脈。經地質考察證明,喜馬拉雅的構造運動至今尚未結束,僅在第四紀冰期之後,它又升高了1300—1500米。現在還在緩緩地上升之中。南坡雪線比北坡低,雪線高低的影響因素有兩個:一是溫度,即陰坡陽坡的問題,陽坡溫度高,雪線高,陰坡溫度低雪線低;二是降水量,即迎風坡背風坡的問題,迎風坡降水量大,雪線低,背風坡降水量小,雪線高(降雪速度與融雪速度的問題)。兩個因素那個影響為主很難區分,但現在見到的題基本上表現出來降水量的影響要大於溫度的影響,即迎風坡背風坡的問題大於陰坡陽坡的問題。例如:喜馬拉雅山南坡是陽坡,應該雪線高,但南坡也是迎風坡,所以雪線應該高,出現矛盾,但實際上南坡雪線低,因而說明迎風坡背風坡的問題大於陰坡陽坡的問題。判斷雪線高低應以此為準。

山區冰河

喜馬拉雅山脈由19條主要河流排水,其中以印度河與布拉馬普得拉河為最大,各擁有約259,000平方公里(100,000平方哩)的山地匯水面積。

印度河水系:傑赫勒姆(Jhelum)河,傑納布(Chenab)河,拉維(Ravi)河,貝阿斯(Beas)河,以及蘇特萊傑(Sutlej)河——總匯水面積約為132,090平方公里(51,000平方哩);

恆河水系:恆河、亞穆納(Yamuna)河、拉姆甘加(Ramganga)河、卡利河(Kali,薩爾達〔Sarda〕河)、卡爾納利(Karnali)河、拉普提(Rapti)河、根德格(Gandak)河、巴格馬蒂(Baghmati)河,以及戈西(Kosi)河——疏泄另外217,560平方公里(84,000平方哩)匯水面積;

布拉馬普得拉河水系:蒂斯塔(Tista)河、賴達克(Raidak)河,以及馬納斯(Manas)河——疏泄183,890平方公里(71,000平方哩)匯水面積。

全球有七成的淡水是凍結於冰河中,而喜馬拉雅山區的淡水集中量,是南北極以外最多的地區。喜馬拉雅山區冰河供應諸多亞洲河流所需的淡水,包括黃河、長江、恆河、印度河、湄公河等等。

地質

喜馬拉雅山主脊系由前寒武紀結晶岩和變質岩—花崗岩、片麻岩和片岩及寒武—奧陶紀的淺變質岩—結晶灰岩、板岩與千枚岩等組成。北坡自奧陶紀至始新世的海相地層—灰岩、頁岩、砂岩等總厚度達1100米。喜馬拉雅山脈是青藏高原上隆起最晚的年輕山脈。於始新世古地中海撤退時開始升起,後經數次斷塊上升而形成。據希夏邦馬峰北坡海拔5700米處發現高山櫟古植物化石推斷,上新世以來喜馬拉雅山脈約升高了2000米。同時,南北

向水平擠壓,喜馬拉雅山脈強烈褶皺並具掀升性質,形成向北傾斜的疊瓦狀構造,山脈南陡北緩兩坡不對稱。喜馬拉雅山地殼極不穩定,新構造運動十分活躍,地震活動頻繁而強烈,是世界上主要大 地震帶之一。此外,南北走向的斷裂構造發育,經河流切割形成縱向深險峽谷,成為 西南季風氣流北進的通道。人文概況

在中國境內的喜馬拉雅山地區內的主要城鎮有普蘭、吉隆、樟木、聶拉木、亞東、定日、墨脫等縣、鎮,居民以藏族為主,鄰近國境地區有珞巴和門巴族以及夏爾巴人等。山區交通艱險而閉塞。南北通商往來主要經由較低的山口。現有從拉薩經聶拉木通往尼泊爾王國首都加德滿都的中尼國際公路和拉薩至亞東、拉薩至隆子、拉薩至普蘭等公路幹線。

主要山峰

珠穆朗瑪峰

希夏邦馬峰

南迦巴瓦峰

納木那尼峰

卓奧友峰

喬戈里峰

居民

在印度次大陸的3個主要種族集團——印-歐人集團,藏-緬人集團和達羅毗荼人集團——中,頭兩個集團在喜馬拉雅山脈中都有非常對應的社區,儘管他們在不同地區以不同比例混合在一起。他們的分布是西來的歐洲人集團、南來的印度各民族和從東面及北方來的亞洲人部落漫長滲透歷史的結果。在占喜馬拉雅山脈中部1/3的尼泊爾,這些集團相互交織和混合。對於低喜馬拉雅山脈的滲透,促成了進入和通過南亞河流平原通道移民的活動。一般來說,大喜馬拉雅山脈和特提斯喜馬拉雅山脈居住著藏民和其他藏-緬民族,而小喜馬拉雅山脈則是高大白皙的印-歐人之家。在查謨和喀什米爾的外喜馬拉雅山脈地區,印-歐人社會被稱為多格拉王朝。生活在小喜馬拉雅山區的加迪人和古加利人,也屬於歐洲人集團。加迪人實質上是一種山地民族;他們擁有大量綿羊群和山羊群,只是在冬季才和羊群一道離開他們在外喜馬拉雅山脈雪域的住所到山下來,在6月則再返回最高處的牧場。古加利人是一個靠綿羊、山羊群和少數牛生活的遊牧民族,他們在各種高度為自己的牛羊尋找牧場。

經濟

喜馬拉雅山脈的經濟狀況與這一由各種地質帶構成的廣闊而又多樣的地區內可資利用的有限資源相適應。主要經濟活動是畜牧業,但是對野生生物群的利用和貿易也舉足輕重。喜馬拉雅山脈富於經濟資源,包括肥沃的耕地、遼闊的草原和森林、可以開採的礦藏及易於駕馭的水力。在西喜馬拉雅山脈中最多產的耕地是喀什米爾河谷、岡格拉(Kangra)河谷、蘇特萊傑河流域和在烏塔拉坎德(Uttarakhand)的恆河及亞穆納河側翼的台地;這些地區出產水稻、玉蜀黍、小麥和黍類。在尼泊爾的中喜馬拉雅山脈,2/3的耕地在山麓和毗鄰平原;該國水稻大部分產自該地。這一地區也種植大量玉蜀黍、小麥、馬鈴薯和甘蔗等農作物。

資源

礦產資源

喜馬拉雅山脈礦物豐富,不過開發局限於較易進入的地區。查謨和喀什米爾是礦物最為集中的地區。在札斯卡爾(Zask

喜馬拉雅山

喜馬拉雅山 ar)山脈發現藍寶石,在附近的印度河河床找到沙金。在伯爾蒂斯坦(Baltistan)有銅礦床,在喀什米爾河谷找到鐵礦。拉達克蘊藏著硼砂和硫磺礦。在查謨山找到了煤層。鋁土礦也在查謨和喀什米爾出現。尼泊爾、不丹和錫金有著廣布的煤炭、雲母、石膏和石墨礦藏,以及鐵、銅、鉛、鋅礦石。

河流資源

喜馬拉雅山脈的河流具有巨大的水力發電潛力,從50年代以來,在印度已經得到密集利用。一項浩大的多用途工程坐落在外喜馬拉雅山脈的蘇特萊傑河上的巴克拉-楠加爾(Bhakra-Nangal,1963年竣工),水庫蓄水能力約為100億立方公尺(3,480億立方呎),發電總裝機容量為1,050兆瓦。此外,戈西、根德格(納拉亞尼〔Narayani〕)和賈爾達卡(Jaldhaka)這3條喜馬拉雅山脈河流也已經為印度所利用,向尼泊爾和不丹供電。

樟木口岸樟木口岸地處中尼邊境中段南麓溝谷坡地上,海拔2300米,是一座依山而建的小鎮。周圍自然環境很美,現代化建築和一些古老的木結構房屋依山交替地散落在盤山而下的公路兩側。樟木地屬亞熱帶,氣候潮濕,風景宜人。鎮裡車水馬龍,能看到不少印度、尼泊爾等地的舶來品,各種膚色的遊客、商人來來往往。

雅魯藏布江:雅魯藏布江像一條銀色的巨龍,從海拔5300米以上的喜瑪拉雅山中段北坡冰雪山嶺發源,自西向東奔流於號稱“世界屋脊”的青藏高原南部,最後於巴昔卡附近流出國境,改稱布拉馬普特拉河,經印度、孟加拉國注入孟加拉灣。它在中國境內全長2057多公里,在全國名流大川中位居第五;流域面積240480平方公里,居全國第六,流出國境處的年徑流量為1400億立方米,次於長江、珠江,居全國第三位;天然水能蘊藏量達7911.6萬千瓦,僅次於長江,居全國第二。河床一般高程在海拔3000米以上,是世界上最高的大河。

羊卓雍湖

羊卓雍湖譽稱西藏三大聖湖之一,位於浪卡子和貢嘎縣境內,當您越過海拔5400米的崗巴拉山口,群山環抱中碧玉般的羊卓雍湖便展現眼前,一覽無遺。湖面海拔4000多米,面積630平方公里,是集高原湖泊、雪山、島嶼、牧場、溫泉、野生動植物、寺廟等多種景觀為一體的獨特的自然風景區。

博卡拉谷地

博卡拉谷地在博卡拉市區北邊,地勢漸高,喜馬拉雅山脈猶如屏障橫亘天邊,連綿不斷的雪峰矗立天的邊緣。魚尾峰、安娜普納峰等數座雪山距博卡拉市區最近的距離為三十多公里,天氣好時,在市區每一個角落都可以看到雪山的壯美,特別是魚尾峰,好像無處不在,隨處抬頭可見邊緣銳利如刀鋒的頂峰。欣賞喜馬拉雅山脈日出日落是在博卡拉旅遊度假最激奮人心的項目,當地最佳觀賞位置是沙拉闊,海拔1500米,市區北面五公里的一處小山頭,那裡有不同地點的觀景台,供遊人觀看雪山日出日落奇壯之景。 其次是位於費瓦湖南面的和平塔山,山頂建有一佛教白塔,成博卡拉一處標誌。上到山頂,可居高臨下觀賞博卡拉市區景觀、費瓦湖全貌,還可以觀看雪山日出日落景觀,只是爬山要費些力氣。

交通

在喜馬拉雅山脈有兩個主要小型機場,一個在加德滿都,另一個在斯利那加(Srinagar);加德滿都機場有國際及地區航班服務。此外,在低矮山區和尼泊爾的達賴地區,也不斷增加具有地方重要性的小型機場,可以容納短途起落飛機。

空中和地面交通運輸方面的改善使得旅遊業對於喜馬拉雅山脈的經濟日益重要。旅遊業被視為促進浩闊而又多樣的喜馬拉雅山脈地區經濟發展的一個方式,同時也被當作保護喜馬拉雅山脈環境和文化資源的方法。

氣候變暖

中國科學家於2001年和2002年在位於珠穆朗瑪峰北側海拔6518米的冰川上鑽取了3個冰芯,為研究喜馬拉雅山2000年來的氣候變化提供了大量數據。每年夏天,珠穆朗瑪峰這一高海拔地區的表面積雪會部分融化,融化的雪水會滲透到雪層深處重新凍結。這個過程影響冰川內所含氣泡的密度和體積,即冰川內的氣體含量與夏季雪水融化程度直接相關。

喜馬拉雅東段、念青唐古拉山中東段和橫斷山系大部分冰川即海洋型冰川對氣候變化的反應最為敏感。預計到2030年和2050年,其面積將分別減少30.9%和52.5%;西藏西部羌塘地區、岡底斯山、唐古拉山西段分布的極大陸型冰川(極地型冰川)到2030年和2050年時,其面積預計分別減少5.5%和13.8%。

多國科學家對珠穆朗瑪峰冰芯取樣結果進行分析後發現,喜馬拉雅山冰川內蘊藏的氣體量比2000年前明顯減少,夏季冰川表層的雪融量比2000年前顯著增加。儘管目前還無法根據冰川內的氣體含量準確計算出2000年來的氣溫升高值,但他們的研究完全可以證明全球氣候變暖已對喜馬拉雅山常年積雪產生影響,被冰雪覆蓋的世界屋脊也無例外地受到“熱浪”的衝擊。

登山記事

人類攀登珠峰的不完全歷史,對珠穆朗瑪峰的攀登活動,開始於20世紀之初。20世紀以來,各國曆次攀登珠峰的情況如下:1、1921年, 英國登山隊(隊長 克·哈瓦德巴里)首次從中國西藏境內攀登珠峰,他們沒有越過北坳頂部,自己宣稱到達的高度是6,985米,由於沒有成功,他們宣布這是一次偵察登山活動。

2、1922年,英國第二支珠穆朗瑪峰登山隊(隊長 吉·布魯斯),仍取中國西藏境內的北坡路線,他們越過了北坳,但在到達8,225米的高度時,因死亡七人而告失敗。

3、1924年,英國第三支珠峰登山隊(隊長 弗·諾頓),仍從珠峰北坡中國境內登山,當諾頓等人到達北坡“第二台階”下邊的8,572米附近時,因氧氣不足而被迫下山,隊員瑪洛里和阿賓堅持繼續前進,一去未返。

4、1933年,英國登山隊,由十六人組成(隊長赫·盧托列吉),仍使用中國西藏境內北坡路線,但也失敗了,該隊隊員溫·哈利斯和威格爾兩人到達海拔8,570米的高度時,發現了1924年英國珠峰登山隊隊員瑪洛里的冰鎬,證實了瑪洛里等二人死在這個高度附近。

5、1934年,英國人 米·威爾遜使用輕型飛機進行單獨登山,結果飛機損壞在孔布冰川附近,他受了輕傷,後來他又雇用當地一些 舍爾巴族人協助登山,但在一場風暴之後,他被凍死在東俄布冰川上。

6、1935年,英國珠峰登山隊,由七人組成(隊長 伊·希普頓),只偵察到中國西藏境內珠峰北坡海拔7,000米,即北坳附近而返。

7、1936年,英國珠峰登山隊,由十人組成(隊長 赫·盧托列吉),到達海拔7,007米的北坳頂部後而返[註:北坳頂部過去用7,007米,1975年中國登山隊經過實地測量計算出確切高度是7,050米]。

8、1938年,英國珠峰登山隊,由七人組成(隊長 葛·狄爾曼),仍從中國境內的北坡登山,在到達海拔8,290米的高度後,宣告失敗。

9、1947年, 第二次世界大戰後第一次攀登珠峰的活動,由 加拿大人勒·甸曼一人雇用當地一些山地居民當搬運工,仍走北坡中國境內,未超過海拔6,400米的高度,最後也失敗而返。

上述九次攀登珠峰的活動都是從中國境內的西藏地區進行的,均未成功。

1950年以後,中國 西藏地區獲得解放,地處西南邊防要地的西藏,再也不允許外國登山隊任意進行登山活動。從此,外國登山隊便改由尼泊爾境內的南坡攀登珠峰。

10、1950年,由 美國人 克·修斯頓等人組成的登山隊,從尼泊爾境內南坡首次對珠峰進行試登,只到達了孔布冰川上海拔6,100米的冰爆區附近,便返回來了。

11、1950年,英國登山隊,由五人組成(隊長 葛·狄爾曼),事先聲稱是一支從南坡攀登珠峰的偵查隊,在到達海拔5,480米的孔布冰川附近之後返回。

12、1951年,英國登山隊,由伊·希普頓任隊長,全隊共七人,只攀越了一段孔布冰川,在到達海拔6,450米附近而返。

13、1951年,一個叫克·貝加·拉爾遜的 丹麥人,非法偷偷越境進入我西藏地區。擬從北坡攀登珠峰,但他連海拔6,500米的高度都沒有越過就失敗了。

14、1952年5月,由隊長勒·狄特瑪爾率領的十人瑞士登山隊,從南坡尼泊爾境內攀登珠峰,隊員勒·蘭比爾和他們雇用的搬運工尼泊爾人藤辛,到達海拔8,540米的高度後,因天氣變壞而告失敗,但他們卻開創了一條從珠峰南坡通向頂峰的路線。

15、1952年10月,由葛·舍瓦列率領的瑞士登山隊,首次在秋季,也就是喜馬拉雅山的雨季之後,從南坡攀登珠峰,隊員勒·蘭比爾是同年春季瑞士隊的參加者。隊員恩·吉連富爾特和春季受僱的尼泊爾人藤辛兩人到達海拔8,100米的高度,再次由於天氣變壞而失敗。

16、1953年,英國登山隊在隊長 約·漢特領導下(由十人組成),有兩名隊員登上了珠峰頂峰。登上頂峰的隊員是依·希拉蕊(紐西蘭人)和藤辛·諾爾蓋(即1952年春、秋兩季隨瑞士登山隊兩度登上八千米的那個尼泊爾人)。隊員埃文斯和布爾吉朗到達了8,720米的高度。英國人這次使用的珠峰高度是8,840米。

17、1956年, 瑞士登山隊(隊長阿爾貝爾·埃格爾)由五人組成,隊員埃·施米特,尤·瑪爾米特,阿·列伊斯,格·貢欽,在大批尼泊爾搬運工人和嚮導人員的支援下,於5月23日,先後分兩個結組登上了珠峰。他們使用的路線,是1952年由瑞士運動員所打通後來為英國隊首先通過並取得成功的路線。即從珠峰南坡孔布冰川,抵達珠峰與其姊妹峰 洛澤峰(海拔8,501米)之間的山坳(通稱南坳),然後沿東南山脊登頂。所用珠峰標高是8,848米。

18、1960年5月25日凌晨,中國珠穆朗瑪峰登山隊(總指揮 韓復東,隊長 史占春),在突擊組長王富洲的率領下,首次從北坡中國境內登上了世界最高峰,登上頂峰的三名隊員是王富洲、貢布(藏族)和屈銀華。在當時國際帝修反的一片****叫囂聲中,在三年自然災害和功修背信棄義單方面退出中蘇兩國登山運動員共同攀登珠峰的活動的時候,我國登山運動員這次從北坡首次成功地登上珠峰的勝利,充分顯示了中國人民在中國共產黨和毛主席的領導下,無高不可攀、無堅不可摧,嚇不倒壓不垮的革命英雄主義精神。

在這次登山戰鬥中,中國登山隊共有二十九人登上了珠峰8,100米以上的高度,除登頂隊員外尚有十三名隊員登上海拔8,500米的高度。這在世界登山史上也是第一次。

19、1960年5月,當中國登山隊正在從北坡向珠穆朗瑪峰突擊時,一支由印軍少校吉·辛格率領的印度登山隊也在從珠峰南坡尼泊爾境內攀登珠峰。當他們到達南坡海拔8,625米的高度時,宣布由於風大無法前進,而放棄了這次登頂活動。

20、1962年印度第二支珠峰登山隊,在隊長——印軍陸軍中校 捷·狄阿斯率??下,再次從尼泊爾境內的南坡攀登珠峰,又是因為怕大風而宣告失敗,隊員中有兩人登到海拔8,717米的高度。

21、1963年,美國珠穆朗瑪峰登山隊(隊長恩·狄林法斯),採取從尼泊爾境內珠峰南坡沿西南山脊登頂的路線取得成功。美國隊先後相隔二十一天進行了兩次突擊,第一次5月1日有兩人登上頂峰,第二次5月22日登上四人,兩次共上去六人,這是登上珠峰的第四個登山隊。

22、1965年,印度登山隊(隊長是印海軍少校穆·郭利)於5月20日、22日、24日、29日四天,先後共四個梯組從南坡尼泊爾境內登上珠峰頂峰,四次共上去九人,登山隊的正副隊長和隊員,全部是從印度現役軍人中選拔的,所用路線是過去英、瑞等隊使用過的老路線。

23、1969年春,日本登山隊從珠峰南坡首次進行試探性登山,在登達海拔6,450米的孔布冰川地區之後,留下了部分冰川和氣象觀測人員,他們整整在珠峰山中呆了一年,對氣象、冰川等作了較長時間觀測,為1970年日本隊正式攀登珠峰打下了必要的基礎。

24、1969年秋,日本珠峰登山隊(隊長 藤田佳宏),企圖在當年春天登山偵察的基礎上,爭取從南坡拿下珠峰,但他們在到達了海拔八千米的高度後,宣布“完成了秋季登山偵察任務”而返。

25、1970年春,日本珠峰登山隊,在七十歲的老隊長 松方三郎率領下(此人是日本登山界元老,他雖然參加了這次登山,但在登山活動中的全部時間是在大本營渡過的,既未參加 適應性行軍,也未參加登頂活動。他的參加說明日本登山界對這次活動很重視),分兩組對珠峰進行突擊:

一組從珠峰正南面沿一條長達八百米的很陡峭的岩壁(也稱岩石牆)直插珠峰頂峰,這是日本人自己選擇的一條比較難攀的路線,因為在海拔八千米以上敢於進行“ 技術登山”,即攀登陡峭程度很大的岩壁,這是過去別國登山隊沒有搞過的。另一組仍然是選擇的傳統老路線,也就是從南坡經南坳沿東南山脊登頂的路線。

日本隊之所以兵分兩路,而且敢於向珠峰南坡正面的岩壁挑戰,這是與當時的世界登山趨勢分不開的。因為從南坡沿傳統路線登頂,走別人走過的道路,對正在快速發展中的高山登山運動已無太大意義。日本隊的南山坡正面登頂路線,按預計方案上升了大約150米(按坡面的垂直高度算)而失敗,最後只得全力依靠第二組的傳統路線。 1970年5月11日、12日,該隊先後分兩個梯組共四人從傳統路線登頂成功,登頂隊員是松浦輝夫、 植村直已、平林克敏和尼泊爾籍的搬運工人喬塔里。

26、1971年春,由歐洲英、法、意、奧、瑞士和印度等十一個國家的登山運動員聯合組成的“國際珠穆朗瑪峰登山隊”,在隊長、瑞士登山運動員恩·基連富爾特的率領下,沿珠峰南坡西南山脊路線登頂(按:基本上是1963年美國登山隊的路線)。由於一開始步調就不一致,內部分歧很大,在印度隊員胡古納遇 雪崩死亡後,宣告失敗。

27、1972年春,一支由西德克·海利考費爾率領的歐洲八個國家(英、法、意、奧、西德、瑞士等國)登山運動員組成的“歐洲珠穆朗瑪峰登山隊”,沿傳統路線從南坡登頂,在到達海拔8,200米的高度後,宣告失敗。

28、1972年秋(9-11月),英國軍事登山隊(隊長 博寧頓),沿南坡傳統路線攀登珠峰,在建立了海拔8,230米的突擊營地之後,由於氣候變壞被迫宣告失敗。

29、1973年春(2-5月) 義大利軍事登山隊,在義大利軍事登山學校校長基多·蒙齊諾的率領下,組成一支包括義大利陸、海、空軍,警察部隊,海關人員,醫務、氣象和其他軍事科學工作人員的大型珠穆朗瑪峰登山隊,於當年5月5日和5月7日兩次,每次一個結組(四人), 一共八人登上了珠峰頂峰。全隊中義大利軍人有六十人左右,是至目前為止的外國登山隊中,到尼泊爾登山人數最多的一次。他們雇用了三百多名尼泊爾搬運工人和嚮導,動員了各種運輸工具,包括軍用直升飛機和坡地牽引車等現代化山地運輸工具。

義大利軍事登山隊的登頂路線,原來也是兩個方案,一是沿西南山脊(原1963年美國隊用過的路線)登頂,一個是備用方案,即沿比較保險的,東南山脊傳統路線登頂。結果第一方案受阻,最後還是採用備用方案登上了頂峰。

30、1973年秋,日本珠穆朗瑪峰登山隊(隊長水野祥太郎),從當年8月間進入珠峰,原企圖從1970年日本隊未取得成功的珠峰正南面路線登頂,事先曾想方設法改進了裝備,如適合于海拔八千米以上高度的用氧裝備,但仍未能越過海拔八千米以上的那一條大岩壁,結果被迫採用備用方案,沿東南山脊經南坳的傳統路線登頂。兩名隊員,石黑久和加藤保男,於10月26日登上了珠峰頂峰。這是珠峰攀登史上首次在秋天登頂成功。

31、1974年春, 西班牙珠穆朗瑪峰登山隊(隊長洛倫特·蘇加薩,生理學家),由十六人組成,使用南坡傳統路線,在5月19日突擊隊員到達第6號營地(8,600米)時,由於強烈大風使他們不能前進而宣告失敗,當時距離珠峰頂峰只有350米。

32、1974年秋,由法國著名的登山滑雪運動城——沙莫尼市(阿爾卑斯山的小山城)的市長德渥阿松擔任隊長的法國珠穆朗瑪峰登山隊,由十名法國人組成,雇用390名尼泊爾搬運工人和嚮導,選定1963年美國登山隊沿西南山脊的路線登頂。這次登山的主要目的之一是試驗人體在高空的生理變化,他們專為每個登頂隊員製作了遙控心電圖裝置,準備對運動員從山下到頂峰的全部心電圖作一次系統的觀測。但是在9月19日夜間,發生在海拔6,400~6,900米附近的一次較大的雪崩,使隊長和五名尼泊爾搬運工人死亡,全隊的登山活動因此而宣告失敗。

33、1975年春,一支由十五名日本婦女組成的日本女子珠穆朗瑪峰登山隊(隊長 久野英子),由一名日本男 記者陪同,於3月16日在珠峰南坡海拔5,350米的高度上建立了大本營。副隊長 田部井淳子(36歲)於1975年5月16日中午當地時間12時30分同尼泊爾嚮導 安則林(27歲)一起,沿南坡傳統路線登上了珠峰頂峰,共停留25分鐘。

日本女隊此次登山遇到的困難較大。她們從日本出發到山下大本營,曾丟失了大量裝備和食品;5月3~4日夜間,在海拔6,450米的營地上又突然發生了一次大雪崩,七名女隊員和二十三名尼泊爾嚮導遭受雪崩襲擊,整個6,450米的營地全被雪崩吞沒,情況非常危險,但在得到及時搶救後,全體遇險人員脫險了,田部井淳子也是被雪崩埋沒的隊員中一個,她在登上頂峰之後表示,“以後再也不乾登山這種活動了!”

34、1975年,中國珠穆朗瑪峰登山隊(黨委書記王富洲,隊長史占春),由漢、藏、回、蒙古、朝鮮、土、鄂溫克等七個兄弟民族的隊員組成,共434人,其中運動員179人,包括女運動員36人,其餘255人有科考、氣象、通訊、新聞、醫務、交通運輸、炊事及其他後勤人員,絕大部分成員來自工農兵。

全隊從3月初進山,6月初撤營。經過多次行軍(前三次是適應性行軍,後兩次是突擊頂峰),在 1975年5月27日台北時間下午2時30分,女隊員潘多和八名男隊員 索南羅布、羅則、 侯生福、桑珠、大平措、貢嗄巴桑、次仁多吉、 阿布欽,繼1960年中國登山隊王富洲、貢布、屈銀華首次從北坡登上珠峰之後,再次從北坡登上了這個地球的最高點。

這次集體登頂人數之多,科考成績之大,在世界登山史上都是空前未有的。從此,不斷有更多的中國人登臨珠峰峰頂。中國的進步和強大,使中國登山者逐漸成為世界珠峰登山運動中的主導力量之一。

35、1975年9月24日尼泊爾時間下午6時,英國登山隊的兩名隊員 黑斯頓(32歲)、 斯科特(33歲),從珠穆朗瑪峰的南坡面上登上了珠峰。

英隊的路線是1969年日本隊偵查時確定的,但1970年和1973年日本隊沿此線兩次攀登,都在八千五十米到八千一百五十米之間珠峰正南坡面的陡峭岩壁上失敗了,後來國際登山隊、歐洲選拔隊和英國隊相繼沿此線攀登珠峰也都失敗。這是迄今為止取得成功的第四條路線,也是四條路線中最短的一條。它的特點是,在海拔八千米以上,有一條平均坡度達75度的很長的岩石大峭壁,英國人採用了特殊的氧氣裝備和進行了專門的高山攀岩訓練才取得了成功。

據外電稱,英國隊此次攀登珠峰,從建立大本營到登頂成功先後共用了三十三天時間,這是22年來十一次登上珠峰的活動中時間最短的一個隊,說明在組織運輸和掌握天氣時機方面都作得比較順利。英國隊全隊由十八名運動員組成,隊長是博寧頓。在突擊頂峰過程中,隊員朱·布爾剋死亡。據英隊宣布,此次登山共用25萬美元。

1975年春、秋兩季,三支登山隊員從三條不同的路線攀登珠峰成功,這是珠峰攀登史上過去所沒有的。

36、1988年,中國、日本和尼泊爾三國登山家攜手挑戰珠峰,從南北兩側會師頂峰、雙向跨越珠峰成功,中國的3名隊員成功跨越珠峰,1人登頂,次仁多吉創造了在頂峰無氧停留99分鐘的世界紀錄。

37、1990年,中國、蘇聯和美國的登山者以和平的名義會聚珠峰,向世界展示了愛好和平的美好願望。中國的7名藏族隊員在這次登山中先後站到了頂峰上。

38、1993年,海峽兩岸的6名登山運動員首次攜手登上珠峰,在歷史上寫下了精彩的一頁。 吳錦雄成為第一位登頂珠峰的 台灣同胞。

39、在之後的1996年和1997年,中國先後和 斯洛伐克、巴基斯坦開展聯合攀登活動,4名藏族隊員登頂,其中次洛成為中國第一個登上珠峰的在校大學生,大齊米、開村成為兩次登過珠峰的人。

40、1999年5月27日,西藏登山隊10名藏族隊員一次全員登上珠峰,並在8848·13米的頂峰採集到第六屆全國少數民族傳統體育運動會聖火火種。這是一次充滿智慧和奇想的壯舉,是12億中國人滿懷信心走向新世紀的見證。桂桑成為世界上首位兩次從北坡登上珠峰的女性,仁那和吉吉成為中國第一對同時登上珠峰的夫妻。

41、中國人攀登珠峰的歷史不僅僅是專業隊員的專利,近年來不斷有業餘愛好者挑戰珠峰。2000年,中國第一個民間單人挑戰珠峰的 黑龍江勇士閻 庚華於5月21日登頂,但不幸的是在下山途中遇難。

42、2002年,又一名勇士 王天漢終於單人挑戰珠峰獲得成功。

43、2003年,中韓聯合登山隊和2003中國珠峰登山隊的14名中國隊員分別在5月21日和22日成功登頂珠穆朗瑪峰。他們是小齊米、普布卓嘎(女)、倉木拉(女)、尼瑪次仁、梁群(女)、陳俊池、阿旺、 普布頓珠、扎西次仁、旺堆、加拉、羅申、王石和劉健。

44、截止2003年5月,在過去的43年中,中國健兒已經14次登臨“地球之巔”,先後共有61人次把的足跡留在地球之巔。同時,在攀登珠峰的眾多登山者中,多名勇士長眠於珠峰潔白的世界裡,一些人留下了終身殘疾。中國人攀登珠峰的歷史,是一個前仆後繼和不斷取得勝利的可歌可泣的歷史。

45、2005年3月20日到6月20日,中國科學院、國家測繪局將再次對青藏高原珠穆朗瑪峰地區進行綜合科學考察,還將聯合中國女子登山隊員登上珠峰頂,用雷達的手段以及 GPS定位方法重新測高。

46、2006年,格倫·辛格萊曼和希瑟·斯萬均40歲出頭,是一對 來自澳大利亞悉尼的中年夫婦。自5月1日起,他們從印度喜馬拉雅山腳出發,開始攀登海拔6604米的 梅盧山峰。經過長達22天的艱難跋涉,也就是今年的5月22日,格倫和希瑟終於如願攀上了峰頂。 令人驚訝的事就在這時發生了。當天下午2時04分,他們穿著特製 滑翔服從幾乎垂直於地面的山峰東面縱身躍下起跳1分20秒後,格倫和希瑟雙雙打開了身上的降落傘,40秒鐘之後他們安全降落在海拔4850米的冰河附近的雪地上,總計下山時間僅為2分鐘。

47、2006年,共有17支登山隊獲準攀登珠穆朗瑪峰。

48、2007年,20歲的夏爾巴小伙子塔什·拉克帕·謝爾帕已經從加德滿都出發,向世界屋脊珠穆朗瑪峰發起第三次衝擊。此次,他準備在世界之巔創造一項新的世界紀錄——在珠峰峰頂舉行他的音樂專輯 《尼泊爾的夏爾巴姑娘》的發行儀式。

影響

喜馬拉雅山脈在地質上和地理上都具有特殊的意義,產生了對地球的自然環境不可忽視的影響。它是板塊構造學說的一個有力證據;它是印度河、恆河和布拉馬普特拉河的發源地;山區礦藏豐富,已知有鐵、銅、鉛、鋅、沙金和藍寶石等;森林覆蓋面積至少占山地面積的1/3,並擁有廣 闊的草場和可耕地。這裡的許多山口還成為南北往來的交通要道,如科達里山口就是尼泊爾首都加德滿都通往中國拉薩的必經之路。