古畫概況

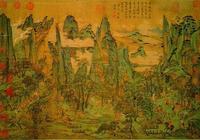

【名稱】唐·李昭道《明皇幸蜀圖》【類別】中國古畫

【年代】唐代

【文物原屬】私人收藏

【文物現狀】台北故宮博物院藏

簡介

絹本,設色,縱:55.9厘米,橫:81厘米。畫為青綠設色,崇山峻鄰間一隊騎旅自右側山間穿出,向遠山橈道行進,前方一騎者著紅衣乘三花黑馬正待過橋,應為唐明皇(玄宗),恰是:“嘉陵山川,帝乘赤縹起三駿,於諸王及嬪御十數騎,出飛仙嶺下,初見平陸,馬皆若駕,而帝馬見小橋,作徘徊不進狀。”嬪妃則著胡裝戴帷帽,展示著當時的習俗。中部侍,馭者數人解馬放駝略作歇息。山勢突兀,白雲縈繞,山石有勾勒無皴法,設色全用青綠。該畫傳本較多,此圖雖可能為宋代傳摹本,但比較接近李思訓父子畫派的風格。

賞析

蜀道難,李白的詩作即有“蜀道難,難於上青天”的比喻,蜀道路多險峻山勢崎嶇,從這幅描繪細膩、刻畫

畫左邊還安排有一隊人騎正在棧道上行進。此畫構圖雄奇,以山水為主,人物鞍馬為輔,山水畫的比重在構圖上明顯增強,在構圖意識上進行了創新,對於後世山水畫成為獨立畫科起到了不小的作用。畫中山勢突兀,白雲縈繞,人物動態及其衣帽服飾都刻畫得細緻入微,馬匹、駱駝也描繪得生動有趣。畫上奇峰、峻岭、巨石、白雲、流水,都用細線勾出,而且作者用線條表現出了岩石的形體和結構,塑造出了山峰的雄偉氣派,改變了以往畫山石只能表現出山的象徵形象的作法,這在唐代山水畫中是極少見的。

另外,作者用石青、石綠、硃砂等重彩設色,不加皴斫,保持著李氏父子“金碧山水”的一派遺風,但卻做到了色不壓線,保持著線的節奏美,並能達到色彩明麗和諧,格調典雅,使得畫面場景複雜而又具體,色彩絢麗卻沉著和諧。此圖時代特徵明顯,體現了李氏父子的繪畫風格。

觀察這幅《明皇幸蜀圖》,不論從山石配置的左右對稱性,或嬪妃、仕女的頭飾、鬃馬等造型都承襲了中國古代傳統樣式,這些均可從唐代山水壁畫或出土的唐三彩人馬俑中發現類似的範例。不過,雖然這幅圖的祖本可能出自唐人之手,但經宋人輾轉反覆臨摹,現在看到的這幅《明皇幸蜀圖》已滲入了宋人對山水結構的理念。

作者介紹

李昭道,字建,盛唐人,李思訓之子,亦工著色山水,於其父同享盛名;官至太子中舍,畫史亦稱小李將軍。他能“變父之勢,妙又過之”,為歷代所稱頌,《唐朝名畫綠》則稱他畫的山水鳥獸“甚多繁巧,智慧筆力不及思訓”。他生活於唐玄宗時代,有可能畫安史之亂時明皇避難入蜀的題材,《明皇幸蜀圖》體現了二李畫派的典型風格,時代特徵明顯,是反映唐代山水畫面貌的重要傳世作品。甘肅天水人。字希俊,唐代畫家。他曾為太原府倉曹、直集賢院,官至太子中舍。擅長青綠山水,世稱小李將軍。兼善鳥獸、樓台、人物,並創海景。畫風巧贍精緻,雖“豆人寸馬”,也畫得鬚眉畢現。由於畫面繁複,線條纖細,論者亦有“筆力不及思訓”之評。曾作《秦王獨獵圖》。畫作有《海岸圖》、《摘瓜圖》等六件,著錄於《宣和畫譜》。傳世小說詩歌文學作品有《春山行旅圖》軸,圖錄於《故宮名畫三百種》;《明皇幸蜀圖》卷,現藏台北故宮博物院。