概況

台州古城牆

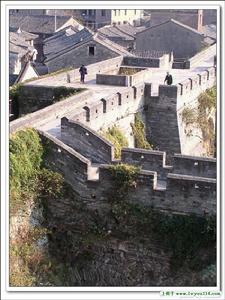

台州古城牆台州府城座落在臨海市老城區,亦即臨海城。“台州府城牆”始建於何時,史書與方誌均無確切的說法,唯南宋臨海陳耆卿《嘉定赤城志·敘山》中載:“大固山,一名龍顧山,在(臨海)州西北三百步。高八十丈,周回五里。按舊經,晉隆安末,孫恩為寇,刺史辛景於此鑿塹守之,恩不能犯,遂以大固、小固名山。《壁記序》云:‘隋平陳,並臨海鎮於大固山,以千人護其城。’則得名舊矣”。《辭海》:說“舊城相傳為辛景抵禦孫恩所築”。《辭源》認為:“東晉時郡守辛景於臨海大固山築子城以拒孫恩”。從臨海的歷史而言,東晉時,已經有臨海郡、臨海縣的行政區劃。很顯然,東晉元興元年(402年)辛景在大固山上的軍事防衛工程為後來的台州府城奠定了基礎。可以這么說,台州府城牆的雛形就在那時形成的。 台州府城大體上呈四方形,城牆東南西三面平地而建,北面蜿蜒跨建於大固山山脊。東面城牆“……自小鑑湖,循清心嶺而南,縈抱舊放生池,直接城山嶺古通越門土地廟處”(宋·陳耆卿《嘉定赤城志》),長約二千餘米。南面城牆始自今靈江大橋以東,由巾山南麓沿江而上至鎮寧門;西面城牆由鎮寧門折而北上至朝天門;兩面城牆約長二千五百米。北面城牆則自朝天門沿大固山北上蜿蜒至山之東端,長約二千三百米。宋時曾對城牆作過實測,王象祖《重修子城記》的記載是“大城東、西、南三面為丈二千四百有奇,州後北山城為丈九百有奇”(宋?陳耆卿《嘉定赤城志》)。這與舊稱城牆“周回一十八里,長二千四百九丈,高一丈八尺,闊一丈二尺”基本上相吻合。民國初年也曾對城牆作過測量,周回長度為“二千一百三十丈”(項士元《景藜閣日記》)。今實測為6000餘米,四面城牆除東面城牆於1956年被拆外,余基本保存完好。

台州府城除子城二門外,原有古城門七道,東面一,西南二面六。分別為東崇和門、東南靖越門;南興善門、鎮寧門,西南豐泰門,西括蒼門、朝天門。各門之上原都有城樓,其中崇和門城樓名“惠風”,靖越門城樓名“靖越”,興善門城樓曰“超然”,鎮寧門城樓曰“神秀”,豐泰門城樓謂“霞標”,括蒼門城樓謂“集仙”,朝天門城樓稱“興公”。七門中,西南面的豐泰門和括蒼門因防洪的需要早已被堵塞。而東面的崇和門,則在五十年代被拆,同時被拆的還有城門外的吊橋。崇和門也是七門中唯一使用吊橋的城門。其它的靖越、興善、鎮寧、朝天四門,及清康熙五十一年(1712年)增築的瓮城,基本上保存完好。台州府城除保留有四座城門外,尚保存“馬面”六個。所謂“馬面”,是指城牆中向外突出的附著墩台,因為它形體修長,如同馬的臉面,故名。“馬面”之設,既增強了城牆牆體的牢固性,又在城池的軍事防禦中得以消除戰場上的死角,因此作用巨大。台州府城牆上的“馬面”,因東面城牆已毀,原有的數目已不得而知。而保存下來的“馬面”都在鎮寧門以西至朝天門一帶,由於這些“馬面”把靠江上遊方向的一面做成斜面或弧面,其中二個甚至把臨江一面與江上游一面相合而成一個弧面。因此,就與一般古城上傳統的“馬面”有了明顯的不同。六個“馬面”的獨特形制,注定了台州府城牆的特殊性,即具有軍事和防洪的雙重功能。這是其它古城尤其是北方古城所沒有的,“可稱得上是一個偉大的創造,全國罕見”(羅哲文《歷史文化名城臨海·序》)。

介紹

台州府城牆(國家重點文物保護單位)

年 代:宋、明

台州古城牆

台州古城牆公布時間:2001年6月25日

台州府城牆平面呈方形,城牆周長6287米。西、南二面沿江城牆長2370米,現存高度一般為7米,下寬9米,上寬4米。保存有四座城門、瓮城及八座馬面。城牆內芯為宋代原構,按城磚規格可明確區分宋代以後的歷代加修層面。由於城區地面不斷淤積,宋代城牆已有2.5米沉於地表以下。東牆1615米於1956年被拆除。北牆長2300米,系20世紀90年代在原牆基上重修。因靈江經城外西南兩面東流入海,而海潮汛位亦達城西6公里,故在城牆修築中極其注重防洪措施。如城門在大木門外側設有防洪閘槽;城牆馬面的迎水面做成圓弧形或斜形,以減少江水沖阻力;西南城牆外側固以捍城、內側加築護城,以增強防洪能力。城牆夯土做法亦極為講究。

台州府城牆,南瀕靈江,東臨東湖,東南依著巾子山,西北枕著龍顧山,城垣龍蟠虎踞,以雄跨一方。原城有城門7道,城樓7座,樓冠門上,巍峨雄偉,適於當時戰爭的需要,易守可攻。

崇和門——惠風樓,位於城正東,近東湖,通護城河,築有月城,架吊橋,俗稱“吊橋頭”。崇和門的命名是由城牆的建築高大雄偉,勻稱適當而得。惠風樓是以古城山水風光之美,把造城的實惠好處留給老百姓而得名。這正是天地合一,美不勝收。

靖越門——靖越樓,位於城東南,依巾子山近靈江。靖越門、靖越樓,門樓命名重複疊用,意在強調築城抗敵,保家衛國,讓老百姓更好地過上平安的生活。

興善門——超然樓,位於城南稍偏東,也是東近巾子山,南瀕靈江。興善門由於靠近巾子山,山上多寺廟,佛道的做善事給人們的啟示,人要多做善事,不做惡事,在城中盛行慈善而得名。超然樓靠近巾子山和靈江,古城的山水風光又是超過尋常的,如此的美麗,應當保護。而樓又在城門上,有利於觀看巾子山和靈江的風光,故而得名超然。

鎮寧門——神秀樓,位於城正南,南際靈江,北通州治,俗稱“大南門”。鎮寧門鎮定而寧靜,它的涵義是讓老百姓的生活有一個寧靜安定的家園。神秀樓這個樓名的命名,是把一種願望寄託於此,希望把鹿城的家園建設得神奇而秀美,讓人看了神往。

豐泰門——霞標樓,位於城西南角,兩面靠近靈江。豐泰門的命名,是從感受台州、臨海的豐富物產,人民生活的安寧,祝福年豐人壽,生活安康。霞標樓的取名,標誌著鹿城人民的生活如彩雲一樣,多姿多彩,無限美好。

括蒼門——集仙樓,位於城正西,面對靈江。括蒼門是以浙東南第一高山括蒼山而命名的。集仙樓是根據傳說中括蒼山多仙人居住,他們在山中煉丹、練術,得道升天而得。括蒼山人文景觀、自然風光奇異秀美,讓人遐想和嚮往。朝天門——興公樓,位於城西北角,西臨靈江,北倚龍顧山,是一道天然雄關,俗稱“西門”。朝天門憑藉龍顧山的天險,雄偉壯美,把城門取名為朝天,更使城牆顯得有氣魄有活力。興公樓的取名,是為了興盛公益事業,造福古城老百姓,讓老百姓永遠銘記在心。

1984年以來,台州市政府於西城中段新辟望江門,在龍顧山北面,城隍廟旁新筑北固門外,在原崇和門遺址重建崇和門。望江門的開闢,成瞭望江攬勝之地,門上建樓,登臨其上,憑欄顧盼,大有“赤城九門數此壯,靈江千姿秀其間”之感。

特點

台州古城牆

台州古城牆素有“江南八達嶺”之稱的浙江台州府城牆是國家級重點文物保護單位。它始建於晉,是當時的台州府城,在唐代時又擴建。城依山,山傍水,水抱城,山、水、城相融,別具一格。城牆依青山蜿蜒而進,全長6000多米,兼具防禦和防汛的雙重功能。尤其是北固山一段,建於危崖之顛,飛舞盤鏇,城樓高峙。登高遠眺,江海滔滔;古城秀姿,盡收眼底。

台州府城除保留有四座城門外,尚保存“馬面”六個。所謂“馬面”,是指城牆中向外突出的附著墩台,因為它形體修長,如同馬的臉面,故名。“馬面”之設,既增強了城牆牆體的牢固性,又在城池的軍事防禦中得以消除戰場上的死角,因此作用巨大。台州府城牆上的“馬面”,因東面城牆已毀,原有的數目已不得而知。而保存下來的“馬面”都在鎮寧門以西至朝天門一帶,由於這些“馬面”把靠江上遊方向的一面做成斜面或弧面,其中二個甚至把臨江一面與江上游一面相合而成一個弧面。因此,就與一般古城上傳統的“馬面”有了明顯的不同。從鎮寧門方向往西延伸,以城門上部西端至“馬面”正中間。第一個“馬面”在鎮寧門西面153.75米處,“馬面”外凸6.16米,外端面寬4.2米,內寬7.5米,江上游一面呈弧形。第二個“馬面”與第一個相距223.5米,外凸6.4米,外端面寬6.6米,內寬9米,江上游一面為斜面。第三個“馬面”與第二個相距178.15米,“馬面”外凸4.6米,內寬3.4米,外端與江上游不分面而合呈弧形。第四個“馬面”與第三個相距56.3米,“馬面”外凸4.4米,內寬5.2米,外端與江上游亦成弧形。第五個“馬面”與第四個相距74.8米,“馬面”外凸6.1米,外端面寬4.4米,內寬6.4米,江上游一面呈斜面。第六個“馬面”與第五個相距101.68米,形制更為獨特。其內寬7.6米,外凸江下遊方向8.2米、上遊方向6.45米。外端反成斜面,寬6.7米。這樣,出現了或許世界上都是唯一的兩個斜面的“馬面”。六個“馬面”的獨特形制,注定了台州府城牆的特殊性,即具有軍事和防洪的雙重功能。這是其它古城尤其是北方古城所沒有的,“可稱得上是一個偉大的創造,全國罕見”(羅哲文《歷史文化名城臨海.序》)。