簡介

“十二律”就是將一個八度平分為十二個半音。早在公元前522年(即周景王二十三年),周景王想鑄造鐘,就向他的名叫州鳩的樂官詢問有關音律問題,州鳩講了關於律和數的關係,並列舉了十二律的名稱。此事記載在《國語》一書中,《國語》成書於戰國初期,約為公元前5世紀。可見早在兩千多年前,我國關於十二律的計算已經相當精確了。高祖文皇帝上之上開皇十年(庚戌,公元五九零年)

帝踐祚之初,柱國沛公鄭譯請修正雅樂,詔太常卿牛弘、國子祭酒辛彥之、博士何妥等議之,積年不決。譯言:“古樂十二律,鏇相為宮,各用七聲,世莫能通。”譯因龜茲人蘇祗婆善琵琶,始得其法,推演為十二均、八十四調,以校太樂所奏,例皆乖越。譯又於七音之外更立一聲,謂之應聲,作書宣示朝廷。與邳公世子蘇夔議累黍定律。主

牛弘時人以音律久無通者,非譯、夔一朝可定。帝素不悅學,而牛弘不精音律,何妥自恥宿儒反不逮譯等,常欲沮壞其事,乃立議,非十二律鏇相為宮及七調,競為異議,各立朋黨;或欲令各造樂,待成,擇其善者而從之。妥恐樂成善惡易見,乃請帝張樂試之,先白帝去:“黃鐘象人君之德。”及奏黃鐘之調,帝曰:“滔滔和雅,甚與我心會。”妥因奏止用黃鐘一宮,不假餘律。帝悅,從之。知

時又有樂工萬寶常,妙達鐘律。譯等為黃鐘調成,奏之,帝召問寶常,寶常曰:“此亡國之音也。”帝不悅。寶常請以水尺為律,以調樂器,上從之。寶常造諸樂器,其聲率下鄭譯調二律,損益樂器,不可勝紀。其聲雅淡,不為時人所好,太常善聲者多排毀之。蘇夔尤忌寶常,夔父威方用事,凡言樂者皆附之而短寶常,寶常樂竟為威所抑,寢不行。古

夏正及平陳,獲宋、齊舊樂器,並江左樂工,帝令廷奏之,嘆曰:“此華夏正聲也。”乃調五音為五夏、二舞、登歌、房內等十四調,賓祭用之。仍詔太常置清商署以掌之。知

名稱

年代

十二律產生在我國春秋戰國時期,這說明當時的音樂活動已經發展到相當高的水平。技術資料

古樂的十二調

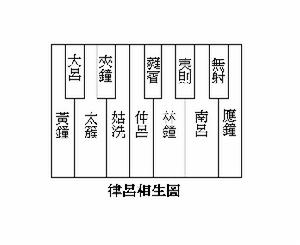

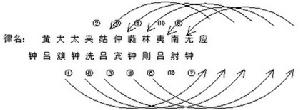

陽律六:黃鐘、太簇、姑洗、蕤賓、夷則、亡射;陰律六:大呂、夾鍾、中呂、林鐘、南呂、應鐘共為十二律。《漢書.律曆志》)古僅稱六律,《呂氏春秋》始以律與歷附合,以十二律應十二月,又名十二月律。《太清玉冊》卷八載:正月大蔟、二月夾鍾、三月姑洗、四月中呂、五月蕤賓、六月林鐘、七月夷則、八月南呂、九月無射,十月應鐘,十一月黃鐘,十二月大呂。十二律即指十二個標準音。即用十個長度不同的律管,吹出十二種標準音,叫十二律。奇數六律為陽律,偶數六律為陰律,稱為六呂;陰陽各六律,總稱律呂。養生家用以言氣化作用。《周易參同契》:"故易統天心,復卦建始萌,長子繼父體,因母立兆基。訊息應鐘律,升降據斗樞″。又:"黃鐘建子,兆乃滋彰″,"醜之大呂,結正低昴″。

相生有序,循環無端,十二律呂一以貫之。”——《律呂精義》

五度相生律

最早記錄中國古代樂律學研究的是寫於戰國時期的《管子》一書,書中記載了對聲音階弦長比例的研究成果,在宮、商、角、徵、羽五音中,下一音階一般為上一音階的三分之二或四分之三,故稱為三分損益法。而音階又是由若干相差五度的音組構成,在樂律學中被稱為“五度相生律”。五音加上變徵和變宮兩個半音,就組成七音階。五度相生律不僅是五聲體系的基礎,也導致了更為全面的十二律體系的誕生。這十二個樂音的名稱美麗而富有詩意,但是幾乎無法翻譯成其他語言,和西方名字對照起來,就是:c#c d#d e f#f g#g a#a b。按照五律相生法,在生律11次之後,最後一個音應該是最初那個音頻率的二倍;但是情況並不是如此,這給古代律學家們造成很大煩惱,也激發了他們的創造和探索的激情。對十二個音階的絕對值和相鄰音階之間的比例關係的準確數值的探求幾乎貫穿了中華古代文明歷史的始終。1957年在河南信陽出土的春秋編鐘和1978年在湖北隨縣出土的戰國曾侯乙墓編鐘,每隻鐘的音律分配都逐漸趨近十二平均律,音高和音頻都接近當今所確定的數值。但是這些還是在三分損益法基礎上的改進和提高,還不夠準確和精準。兩漢、魏晉、隋唐、五代、宋代都有人不屈不撓地探求著,就是不能徹底解決這一千古難題。時代呼喊一位天才結束這種狀況,朱載就應運而生了。

音樂家朱載

“布衣王子”朱載(1536—1611),是中國明代一位傑出的音樂家、數學家和天文歷算家,生於懷慶府河內縣(今河南省沁陽市),是明代鄭藩的一位世子,明太祖朱元璋的九世孫。他父親曾下獄,家道中落,他一生無心鑽營,一心向學,把全部精力投入科學研究特別是聲律的研究。在皇帝決定恢復他的皇室身份之後,朱載並沒有接受,而是繼續閉門研究科學。朱載從小天資聰穎、勤奮好學,八歲就能吟詩,“兒時即悟先天法,稍長,學無師授、輒能累黍辨黃鐘”,對樂音具有先天的敏感素質。在父親和外舅祖何瑭的影響教育下,朱載精心研究學問。嘉靖三十九年(1560),他寫出了自己的處女作《瑟譜》;公元1584年,他又完成了科學名著《律學新說》,第一次提出了十二平均律的理論及計算方法,向自古沿襲的三分損益說發起挑戰,使各律之間的比例更準確。這是中國,也是世界音樂文化史上的一個光輝的創造,比西方人發明此律要早一百多年。朱載不僅是十二平均律理論的提出者,也是這一理論的第一個實踐者。他根據十二平均律的理論反覆研製、創製出了世界上第一架發音準確的樂器——弦準。他把開平方、開立方的數學運算套用到律學中,得出兩律之間的音頻差距為2開12次方,使數值精確到小數點之後十幾位,推導出最完美的等比數列,獲得了各律音高間隔的等程性,成功地解決了音階在音律上的轉調問題。這是樂律史上的一次變革。制定出十二平均律之後,朱載高興地說:“新方法不用三分損益,也不拘於每隔八個音就得調整一次的舊法,每個音之間排列有序,可以往復無窮地循環下去,十二個樂音,一氣貫通,真是自有音樂以來兩千年所沒有的成就。”現在他的十二平均律的理論已在世界各國得到了廣泛的套用。1980年,比利時音響學家馬容說,他曾經驗證過朱載的管律實驗,並證實是正確的。朱載對數學、天文、律學都極有造詣,一生著述很多,除名著《樂律全書》外,還有《韻學新說》、《先天圖正誤》、《律呂正論》、《嘉量算經》、《圓方勾股圖解》、《律呂質疑辨惑》等。

十二平均律有能使十二個樂音一氣貫通的精妙之處,因為兩律之間的音頻差距為2開12次方,各律音高間隔具有等程性,於是生律11次之後,第12次,剛好比起始的那個音高八度,於是就完美解決了轉調問題。

“對十二個音階的絕對值和相鄰音階之間的比例關係的準確數值的探求幾乎貫穿了中華古代文明歷史的始終”。