簡介

古新世

古新世古新世地層在歐洲從老到新分為達寧階、蒙蒂階和他奈丁階;在北美分為貝爾卡階、托里約階和迪法尼階。古新世是海侵時期,海水侵進西歐和南歐大部。古地中海不斷擴展,向東延伸到南亞,沉積了有名的貨幣蟲灰岩。古新世(Paleocene)是地質時代中古近紀(Paleogene)的第一個主要時期,大約開始於6500萬年前,終於5580萬年前,介於中生代白堊紀的馬斯特里赫特階(Maastrichtian)與始新世(Eocene)之間。古新世來自希臘文的(παλαιός, palaios)與新(καινός, kainos)。古新世接續在白堊紀末期的白堊紀-第三紀滅絕事件之後。

最古老的嚙齒類化石發現於北美的古新世地層中。經過漫長的進化過程,特別是第三紀和第四紀早期的兩次大分化,齧齒目動物在形態上已極為多樣化。

第三紀5個世中的第一個世,約開始於6500萬年前,結束於5300萬年前。古新世形成的地層稱古新統,位於中生界之上、始新統之下。 距今約5500萬年前的古新世和始新世交替時期,地球氣候經歷了一個短暫而突然的“全球變暖”過程。這一時期氣候的劇變對地球生物造成了很大影響,很多動物絕滅了,同時有一些動物新生出來。

自滄龍滅絕後,古新世一度成為巨型鯊魚的天下。一種白堊紀的小鯊魚生存下來,並影響未來海洋地位,它就是巨齒鯊大白鯊共同祖先Cretalamnaappendiculata 。Cretalamna appendiculata 發展出Otodusobliquus稱霸海洋,體型可達9米。其近親Otodus sp. ,paleocarcharodon orientalis,大白鯊祖先Isurolamna inflata 及遠古虎鯊游戈海中,世界各地都可找到這些鯊魚牙齒

動植物

有蹄類的出現在古新世早期

有蹄類最原始的代表出現在古新世早期。從食蟲類祖先進化出來以後,有蹄類在新生代發展出大約14個目。其中有些目已經絕滅,另一些繼續是現代動物群中的重要成員。很可能有蹄類有好幾個獨立的起源。

熊

熊有蹄類的進化歷史顯示出兩個發展階段。古新世到始新世是早期階段,原始有蹄類大大地分化。而後在始新世開始衰退,雖然它們中有少數仍繼續生存到漸新世。後期階段現代有蹄類興起了,從始新世初期一直不斷分化和不斷複雜化地發展著。在南美洲長期生存著從

原始有蹄類起源的奇異的有蹄類,它們不同於其他大陸上的任何有蹄的哺乳動物,它們一直生活到第三紀末南美洲與北美洲重新聯合時為止,當北方的哺乳動物侵入以後,它們就很快地消失了。

踝節類出現於古新世早期,有2個科:熊犬科和中獸科。

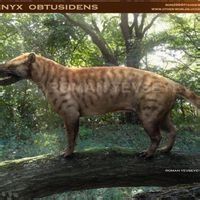

熊犬類是最早和最原始的踝節類。頭長而低,所有牙齒都中存,臼齒仍大都保留原始的三楔式,背部容易彎曲,四肢相對短,腳有爪,尾很長。古新世中期和晚期的三心獸以及從古新世開始直到末期的古中獸為其代表。某些熊犬類在古新世發展成大的哺乳動物,如淨齒獸和熊犬,大如小熊,笨拙,有比較鈍的牙齒,可能多少有點對雜食性的適應。

踝節類

從古新世某些熊犬類發展出第二類原始踝節類,即在始新世盛極一時的中獸類。這些動物有強烈向大體型發展的趨勢,牙齒的特點是具有鈍的齒尖和壓碎用的頰齒。腳上有扁平的指甲,而不像其更原始祖先那樣具有爪。中獸類里的最後一屬,即蒙古始新世的安氏獸是龐然大物,頭骨有1米多長。

較特化的踝節類在古新世和始新世時向著各種不同的方向輻射。有些如古新世晚期和始新世的古踝節獸牙齒有明顯的進步,幾乎變成月形齒,即齒尖為新月形而不是錐形;但是腳仍然是原始的。古新世的圈獸屬身體大大增大,有些前臼齒有特殊的分化,變得很大。在中古新世和晚古新世出現了四尖獸,具有低冠然而是“方形”的頰齒,趾的末端有很寬的爪。這種類型可能是原蹄獸的直接祖先。

原蹄獸是生活在古新世後期和始新世早期的中等大小的動物,頭骨長而低,尾巴很長,四肢比較短而笨重,腳短,所有的趾都存在。犬齒較大,但是頰齒形成了幾乎連續的系列,臼齒方冠,上臼齒有很發育的次尖,下臼齒上有一高的齒尖。鎖骨消失,趾的末端有蹄而不是爪。

有蹄類的某些分支在進化史的早期便向著身體增大的方向發展。早期大有蹄類之一是鈍腳目,包括2個亞目:全齒亞目和恐角亞目,後者常常被稱為尤因獸類。這2亞目的種屬都不甚豐富,但卻是組成古新世和始新世哺乳動物群的重要分子。

古新世的全棱獸是最早的大有蹄類之一,是像綿羊大小的全齒類。頭骨較長而低,犬齒大,上臼齒三角形,具有月形齒尖。四肢較笨重,腳較短,所有的趾都存在,其末端有小的蹄。全齒類向大體型方向的進化,在古新世晚期發展得很快,如笨腳獸站立時離地1.2米以上,其全部骨骼特別沉重,使人感到它是一種十分遲鈍又十分有力的動物,對於早期的古食肉類來說,這是一種非常難以捕捉和殺死的野獸。儘管有這么大的身體,笨腳獸卻只有一個比較小的頭骨和原始的有蹄類齒型。

早始新世的冠齒獸是一種和 差不多大小的動物,有一副笨重的骨架,有強壯的四肢和寬闊的腳。四肢上部分比下部分和腳長一些,能夠有力地支持住笨重的身體但不適於迅速的奔跑。尾巴短,這是有蹄類哺乳動物的共同特點。頭骨很大,頜上武裝著長的劍形犬齒。臼齒的冠面上有兩個顯著的橫脊,說明冠齒獸是一類進步的食嫩葉者。

全齒類一直生存到始新世,在亞洲至少殘存到漸新世,以後便趨於絕滅。與它平行演化的是恐角類或尤因獸類,這可能是所有早期哺乳動物中之最大者。恐角獸和原恐角獸從古新世出現,骨骼粗大,四肢笨重,四肢上部分長,下部分和腳短。腳寬闊。恐角獸有一個低的頭骨。始新世晚期的大尤因獸是最後的恐角類,到了漸新世,這些第三紀早期的奇怪的巨物便絕滅了。

古新世

古新世土豬生活在非洲,幾乎沒有毛,皮膚呈暗灰色。身體結實,腿很強壯,有長的腳趾,末端有尖而扁平的指甲。長的頭,前端為管狀的吻,耳朵很細長,尾粗重。地下白蟻為食,用強壯的帶爪的腳破開白蟻窩,然後用長長的能伸縮的舌頭舔食這些昆蟲。牙齒大

大地退化和改變。沒有門齒和犬齒,只有幾個柱形的頰齒,這些頰齒在顯微鏡下觀察可以見到由排列緊密的齒質管組成,這類動物便得了管齒目這個名稱。化石時代不超過中新世的後半期。在上新世的堆積中,化石上豬和現代類型很相似,只是在大小和比例上稍有區別。土豬的骨骼和踝節類的骨骼有一系列的相似性,推測土豬或許源出於踝節類祖先,或許就是一種踝節類,只是頭和腳已經高度改變以適應於非常專門的食性和掘地的生活而已。

地層

西藏古新紀地形

西藏古新紀地形西藏崗巴地區出露有完整的晚白堊世至古近紀地層,地層中化石豐富,根據化石研究準確地進行了地層時代的劃分.本文認為該區白堊系-古近系界線位於宗山組和基堵拉組之間,以底棲大有孔蟲Orbitoides-Omphalocyclus動物群的消亡和Rotalia-Smoutina-Lockhartia動物群的始現為標誌.界線上下岩層為假整合接觸,期間有一短暫的暴露面.古新世的砂礫岩直接復於晚白堊世的陸棚碳酸鹽岩沉積之上,沉積的重大轉變代表一次構造運動.印度大陸北緣與岡底斯南緣直至白堊紀末均具有明顯的淺海生物地理分區現象,期間被深海盆地所阻隔.古新世開始淺海相動物群在該地顯示同一生物地理區系特徵,說明兩大陸間深水盆地的阻隔已消失,南北生物地理區同歸於一殘留海盆.沉積類型轉變和地層古生物特徵為印度-亞洲板塊的起始碰撞時間研究提供了基礎資料.據此推測大陸早期碰撞發生在白堊系-古近系的界線時期(約65 Ma).古新世中-晚期碳酸鹽台地遭受不斷的擠壓與變形,進一步說明大陸的碰撞在古新世之初就已發生.沉積地層的破碎變形和滑塌堆積是持續碰撞與擠壓的結果.

時期

古新世分為三個時期:

Thanetian (58.7 ± 0.2 – 55.8 ± 0.2 百萬年)

Selandian (61.7 ± 0.2 – 58.7 ± 0.2 百萬年)

Danian (65.5 ± 0.3 – 61.7 ± 0.2 百萬年)

古近紀

古近紀(Paleogene,符號E),舊稱早第三紀,是地質時代中的一個紀,開始於同位素年齡65.5±0.3百萬年(Ma),結束於23.03±0.05Ma。“古近紀”一名中的“古”是paleo-的意譯,“近”則是-gene的音譯,併兼顧了字面意義。古近紀內,植物和動物開始發育。有孔蟲為P1~P22帶。古近紀屬於顯生元新生代,也屬於非正式的第三亞代;古近紀的上一紀是白堊紀,下一紀是新近紀。古近紀包括古新世、始新世、漸新世。

地質時代百科

地質年代參照表

| 宙|宙 | 代 | 紀 | 世 | 年代開始 百萬年前(GSSP) | 主要事件 |

| 顯生宙 | 新生代 | 新近紀 | 全新世 | 0.011430 ± 0.00013 | 人類繁榮 |

| 更新世 | 1.806 ± 0.005 | 冰河時期,大量大型哺乳動物滅絕 人類進化到現代狀態 | |||

| 上新世 | 5.332 ± 0.005 | 人類的人猿祖先出現 | |||

| 中新世 | 23.03 ± 0.05 | ||||

| 古近紀 | 漸新世 | 33.9 ± 0.1 | 大部份哺乳動物目崛起 | ||

| 始新世 | 55.8 ± 0.2 | ||||

| 古新世 | 65.5 ± 0.3 | ||||

| 中生代 | 白堊紀 | 99.6 ± 0.9 | 恐龍的繁榮和滅絕 白堊紀-第三紀滅絕事件,地球上45%生物滅絕 有胎盤的哺乳動物出現 | ||

| 侏羅紀 | 199.6 ± 0.6 | 有袋類哺乳動物出現 鳥類出現 裸子植物繁榮 被子植物出現 | |||

| 三疊紀 | 251.0 ± 0.7 | 恐龍出現 卵生哺乳動物出現 | |||

| 古生代 | 二疊紀 | 299.0 ± 0.8 | 二疊紀滅絕事件,地球上95%生物滅絕 盤古大陸形成 | ||

| 石炭紀 | 359.2 ± 2.5 | 昆蟲繁榮 爬行動物出現 煤炭森林 裸子植物出現 | |||

| 泥盆紀 | 416.0 ± 2.8 | 魚類繁榮 兩棲動物出現 昆蟲出現 種子植物出現 石松和木賊出現 | |||

| 志留紀 | 443.7 ± 1.5 | 陸生的裸蕨植物出現 | |||

| 奧陶紀 | 488.3 ± 1.7 | 魚類出現;海生藻類繁盛 | |||

| 寒武紀 | 542.0 ± 1.0 | 寒武紀生命大爆炸 | |||

| 元古宙 | 新元古代 | 埃迪卡拉紀 | 630 +5/-30 | 多細胞生物出現 | |

| 成冰紀 | 850 | 發生雪球事件 | |||

| 拉伸紀 | 1000 | 羅迪尼亞古陸形成 | |||

| 中元古代 | 狹帶紀 | 1200 | |||

| 延展紀 | 1400 | ||||

| 蓋層紀 | 1600 | ||||

| 古元古代 | 固結紀 | 1800 | |||

| 造山紀 | 2050 | ||||

| 層侵紀 | 2300 | ||||

| 成鐵紀 | 2500 | ||||

| 太古宙 | 新太古代 | 2800 | 第一次冰河期 | ||

| 中太古代 | 3200 | ||||

| 古太古代 | 3600 | 藍綠藻出現 | |||

| 始太古代 | 3800 | ||||

| 冥古宙 | 早雨海代 | 地球上出現第一個生物---細菌 | |||

| 酒神代 | 古細菌出現 | ||||

| 原生代 | 地球上出現海洋 | ||||

| 隱生代 | 地球出現 | ||||