人物簡介

古公亶父

古公亶父古公亶父,又稱周太王,又作周大王,豳(bīn,今陝西旬邑)人。古公亶(dǎn)父的“亶”後加一個“父”字,表示尊敬,並不是名叫“亶父”,“古公”也是尊稱。因為他廣施仁政,令不少部落歸附,周滅商後,認為“王氣”始於亶父,故追尊為太王。因此,後人又稱他為“周太王”,他住過的地方叫“太王城”,他的墓叫“太王墓”。

人物成就

古公東遷意義非常,由豳遷岐,到達“周原”,周人以邑為名,故號為周,從此正式拉開了周人圖得天下的序幕。《詩經·魯頌·閟宮》載:“后稷之孫,實維大王。居岐之陽,實始翦商。”就記述了古公亶父的這一功績

。周族在周原繁衍生息,漸漸形成了一套發於宗族卻又涵蓋社會上達國家的祭祀系統,終西周之世岐都是極為重要的政治中心。

遷周族於岐山之陽的周原和開始翦商的事業,是公亶父兩項最大的功績,以至先秦甚至漢以後幾乎所有重要的典籍都提到了這一歷史事件,如《詩經·綿》中用大量的篇幅描繪周人來到周原後墾荒築室,大辦農業的場景;《孟子》中把亶父作為實行仁政的榜樣來勸導滕文公;《莊子》又把他作為“能尊生”的典範勸人“不以利累形”;《呂氏春秋》更把他當作“合目的”的代表教世人不要捨本逐末;漢人伏勝的《尚書大傳·略說》里更是精要地記載了當時部族內部圍繞戰與和的激辯;《史記》雖然簡略,但也基本完整地交代了這次遷徙的原因和過程。

這次遷徙之所以影響深遠,並不在它的人數多寡和路途遠近,而是古公亶父在亡國滅種的生死關頭表現出的人道觀念與和平主義立場。

周族徙岐,在古公亶父的領導下,在岐山腳下的周原劃分邑落,開發沃野,並建設城郭,設宗廟,立太社。構建中央機關,設官分職,官職庶務,發展農業生產,使周逐步強盛起來,奠定了武王滅商的基礎。

家族成員

父親:公叔祖類

妻子:太姜

長子:太伯(亦稱泰伯、吳太伯)

次子:虞仲(亦稱仲雍、吳仲雍)

三子:季歷(亦稱公季、王季、周王季)

孫子:周文王姬昌、虢仲、虢叔

後世紀念

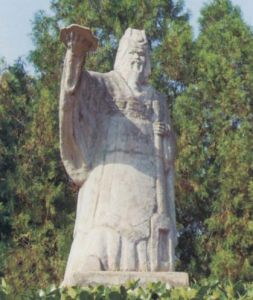

古公亶父

古公亶父周太王陵是周王朝奠基人,周人先祖古公亶父的陵寢。位於陝西省岐山縣祝家鎮岐陽村。

周太王陵始建年代不詳,誤傳為周幽王墓,萬曆岐山知縣於邦棟始辨正之。現周太王陵墓丘高3.5米,圍大約50米。前有清乾隆四十八年邑令平世增立的墓碑一座,高3米,上刻清陝西巡撫畢沅題字“周太王陵”,碑樓、碑座已殘,2000年岐陽村重修墓碑。

史籍記載

1.《史記·周本紀》載:古公有長子曰太伯,次(子)曰虞仲。太姜生少子季歷,季歷娶太任,皆賢婦人,生(姬)昌,有聖瑞。古公曰:"我世當有興者,其在昌(周文王姬昌)乎?"長子太伯、(次子)虞仲知古公欲立季歷以傳(姬)昌,乃二人亡如荊蠻,文身斷髮,以讓季歷。

古公卒,季歷立,是為公季。公季修古公遺道,篤於行義,諸侯順之。

【白話譯文】古公有長子叫太伯,次子叫虞仲。太姜生小兒子季歷,季歷娶太任為妻,太姜、太任都是賢惠的妻子。太任生子姬昌,有聖明之兆。古公說:"我的後代當有成大事者,大概就是姬昌吧?"長子太伯和次子虞仲知道古公想立季歷,以便將來能傳位於姬昌,所以兩人便逃亡到了荊蠻,(按當地風俗)身刺花紋,剪短頭髮,而讓位給季歷。

古公死了,季歷即位,就是公季。公季遵循古公留下的原則,篤行仁義,諸侯都順從他。

2.《史記·吳太伯世家》載:吳太伯、太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季歷之兄也。季歷賢,而有聖子(姬)昌,太王欲立季歷以及(姬)昌,於是太伯、仲雍二人乃犇(bēn,即"奔")荊蠻,文身斷髮,示不可用,以避季歷。季歷果立,是為王季,而(姬)昌為文王。太伯之犇荊蠻,自號句吳。荊蠻義之,從而歸之千餘家,立為吳太伯。

【白話譯文】吳太伯、太伯的弟弟仲雍,都是周太王的兒子、王季歷的哥哥。季歷賢達,且有一個有聖人之相的兒子姬昌,太王意欲立季歷,並傳位給姬昌,於是太伯、仲雍二人便逃奔到南方部族荊蠻人居住的地方,遵隨當地習俗,在身上刺畫花紋,剪短頭髮,表示不可再當國君,以此來讓避季歷。季歷果然登位,這就是王季,而姬昌就是文王。太伯逃奔到荊蠻,自稱句吳。荊蠻人欽佩他的品德高尚,追隨並且歸附他的有上千家,被擁立為吳太伯。

3.《史記》中對季歷的具體活動記載不多,而《竹書紀年》中卻簡單留下了季歷的一些記載:

①(商王武乙)三十四年,周王季歷來朝,武乙賜地三十里,玉十珏,馬八匹;

②武乙三十五年,周王季伐西落鬼戎,俘二十翟王;

③(商王)太丁二年,周人伐燕京之戎,周師大敗;

④太丁四年,周人伐余無之戎,克之。周王季命為殷牧師;

⑤太丁七年,周人伐始呼之戎,克之。

⑥太丁十一年,周人伐翳徒之戎,捷其三大夫。

⑦文丁殺季歷。

名著人物

在周族人的觀念中,他們****商紂的統治而建立周朝君臨天下的事業,是從太王亶父開始的。《詩。魯頌。宓宮》雲:"后稷之孫,實維大(太)王,居岐之陽,實始剪商。至於文、武,纘大王之緒……。"可見這位太王,在周族的發展史上是一個關鍵的人物。據說太王亶父又稱"古公"。《史記。周本紀》敘述他的事跡說:"古公亶父復修后稷、公劉之業";"古公乃貶戎狄之俗";"古公有長子曰太伯";"古公欲立季歷而傳昌";"古公卒,季歷立";"公季修古公遺道";"(文王)追尊古公為太王"。其後,《吳越春秋。吳太伯傳》、《後漢書。西羌傳》等史籍都因襲其說,"稱太王亶父為古公"。朱熹在《詩集傳》、《四書集注》等著作中一再指出:"古公,太王之本號"。直到目前的各種歷史著作,如范文瀾的《中國通史》、郭沫若主編的《中國史稿》、朱紹侯和劉澤華等主編的《中國古代史》等,在闡述周族的興起時,都大談"古公"的業績。范著還專門辟出一節,題目是"古公建立封建制度的周國"。可見這一稱謂的源遠流長,根深蒂固。

然而,這一稱呼是大成問題的。清人崔述在《豐鎬考信錄》中辨析說:"周自公季以前,未有號為某公者;微獨周,即夏、商他諸侯亦無之:何以大王乃獨有號?《書》曰:"古我先生',古,猶昔也。'古公亶父'者,猶言"昔公亶父'也。'公亶父'相連成文而冠之以'古',猶所謂公劉、公非、公叔婁者也。"現代學者孫作雲在所著《詩經與周代社會研究》一書中也指出:"'公亶父'不能稱為'古公亶父'或'古公'。《詩經》四字一句,故在'公亶父"前加一'古'字,以足其文。司馬遷不察,在《史記。周本紀》中一再曰'古公亶父'或'古公',這是不對的。"上述議論,振振有詞,說得相當有道理。查《詩經》中有許多"古"字,都作往昔、古代解。如《小雅。甫田》雲:"自古有年(豐年)";《大雅。思齊》雲:"古之人無(厭)";《大雅。烝民》雲:"古訓是式";《周頌。載芟》雲:"振(自)古如茲";《周頌。良耜》雲:"續古之人";《商頌。那》雲:"自古在昔,"可見在《詩經》中,"古"字是用得相當普遍的。《大雅。綿》中的"古公亶父"之句,"古"字亦應作從前、往古講,而不能解為"公亶父"號為"古公"。《商頌。玄鳥》中,有一個同樣的句式:"古帝命武湯。"這就是說,從前上帝命令武王湯。如果解為商湯時的上帝號為"古帝",豈不笑話!再檢閱《史記》之前,先秦時期和漢初的許多典籍,未有稱太王亶父為"古公"者。如《穆天子傳》卷二記:"大王亶父之始作西土,封其元子吳太伯於東吳,"《穆傳》是從戰國魏襄王墓中出土的先秦時期的作品。《孟子。梁惠王下》一再陳述周太王的事跡雲:"昔者大王好色","昔者大王居亶",'故大王事獯鬻",從不稱其為古公,《呂氏春秋。開春論。審為》篇論說周太王遷居的故事,一則雲"太王亶公居邠,狄人攻之";二則記"太王亶父曰"如何如何;最後還加贊語道:"太王亶父可謂能尊生矣。"這裡也毫不提及太王之號"古公"。西漢初年韓嬰撰的《韓詩外傳》,在卷十有一節敘述周太王傳位的經過,屢雲"大王亶甫(父)有子曰太伯、仲雍","大王賢昌而欲季為後","大王將死","大王薨",亦不曾道及"古公"之號。還有漢初成書的《尚書大傳》,在卷三《略說》中敘述周太王避狄人之事,一連用了六個"太王亶父"而不稱其為古公。可見周太王亶父之別號"古公",始見於司馬遷的《史記》。值得注意的是,班固作《漢書。古今人表》,在"上中仁人"一欄中赫然列入"大王亶父"之名而不作"古公"。《今本竹書紀年》卷上殷武乙三年記:"命周公亶父賜以岐邑":"二十一年,周公亶父薨。"《今本紀年》是《竹書紀年》散佚後,宋、明間人重新編纂的,編者所看到的《紀年》佚文較現在為多,很可能《紀年》原作"公亶父",今本才會如此寫的。根據種種跡象,一些學者判定,太王亶父之號"古公",是司馬遷誤解《詩。綿》之文所致。

不過,也有學者在努力為"古公"之號的來源尋找根據。錢穆在《周初地理考》(《燕京學報》第10期)一文中,引《水經。汾水注》:"汾水西過長修縣南,又西與古水合。水出臨汾縣故城西黃阜下,東注於汾。"又引董佑誠曰:"臨汾故城在今徐州東北,水在西北古山下。"於是他得出結論說:"臨汾有古山、古水,公亶父本居其地,故稱古公。"《楚辭。天問》有雲:"吳獲迄古,南嶽是止。"聞一多《天問疏證》解釋道:"古即古公亶父之古,本地名,當在沮、漆二水之間。太王自古徙岐,太伯失位,復逃歸古。"由上述論證說明,"古公"之號得自地名"古";其地一說在山西臨汾縣,一說在陝西沮水、漆水間。

周太王亶父究竟有沒有"古公"這一雅號?是司馬遷誤讀《詩經》之文,或者他還有別的什麼根據?"古"如果是地名,它又在哪裡?這些問題長期以來在學術界相當模糊和混亂,應當進一步切實考證,儘快予以澄清。

"古公"方言,承前啟後,後人當然不會叫了。號,難道不是"亶"嗎?

周王世系

諡號 | 姓名 | 在位時間 | 都城 |

周人 始祖 | |||

| 黃帝 | 約前2700年-約前2600年 | |

| 玄囂 | | |

| 蟜極 | | |

| 帝嚳 | | |

先王 時期 | |||

| 姬棄 | | |

| 姬 台璽 | | |

| 姬 叔均 | | |

| 姬不窋 | | |

| 姬鞠 | | |

| 姬公劉 | | |

| 姬 慶節 | | |

| 姬 皇仆 | | 豳 |

| 姬差弗 | | 豳 |

| 姬 毀隃 | | 豳 |

| 姬公非 | | 豳 |

| 姬 高圉 | | 豳 |

| 姬 亞圉 | | 豳 |

| 姬公叔祖類 | | 豳 |

周太王 | 姬古公亶父 | | |

周 王季 | 姬 季歷 | | |

周文王 | 姬昌 | 約前1099年-約前1061年 | 鎬京 |

西周時期 | |||

周武王 | 姬發 | 約前1050年-約前1045年 | 鎬京 |

周成王 | 姬誦 | 約前1044年-約前1008年 | 鎬京 |

周康王 | 姬釗 | 約前1007年-約前982年 | 鎬京 |

周昭王 | 姬瑕 | 約前981年-約前963年 | 鎬京 |

周穆王 | 姬滿 | 約前962年-約前908年 | 鎬京 |

周共王 | 姬繄扈 | 約前907年-約前896年 | 鎬京 |

周懿王 | 姬囏 | 約前895年-約前871年 | 鎬京 |

周孝王 | 姬辟方 | 約前870年-約前862年 | 鎬京 |

周夷王 | 姬燮 | 約前861年-約前854年 | 鎬京 |

周厲王 | 姬胡 | 約前853年-前841年 | 鎬京 |

共和(一說為皇君姬和攝行天子政) | | 前841年-前828年 | 鎬京 |

周宣王 | 姬靜 | 前828年-前782年 | 鎬京 |

周幽王 | 姬宮涅 | 前781年-前771年 | 鎬京 |

周攜王 | 姬余臣 | 前770年-前760年 | 鎬京 |

東周 時期 | | | |

周平王 | 姬宜臼 | 前771年-前720年 | 雒邑 |

周桓王 | 姬林 | 前720年-前697年 | 雒邑 |

周莊王 | 姬佗 | 前697年-前682年 | 雒邑 |

周厘王 | 姬胡齊 | 前682年-前677年 | 雒邑 |

周惠王 | 姬閬 | 前677年-前675年 | 雒邑 |

王子頹 | 姬頹 | 前674年-前673年 | 雒邑 |

周惠王 復位 | 姬閬 | 前673年-前652年 | 雒邑 |

周襄王 | 姬鄭 | 前652年-前619年 | 雒邑 |

周頃王 | 姬壬臣 | 前619年-前613年 | 雒邑 |

周匡王 | 姬班 | 前613年-前607年 | 雒邑 |

周定王 | 姬瑜 | 前607年-<前586年 | 雒邑 |

周簡王 | 姬夷 | 前586年-前572年 | 雒邑 |

周靈王 | 姬泄心 | 前572年-前545年 | 雒邑 |

周景王 | 姬貴 | 前545年-前520年 | 雒邑 |

周悼王 | 姬猛 | 前520年 | 雒邑 |

周敬王 | 姬丐 | 前520年-前477年 | 雒邑 |

周元王 | 姬仁 | 前477年-前469年 | 雒邑 |

周貞定王 | 姬介 | 前469年-前441年 | 雒邑 |

周哀王 | 姬去疾 | 前441年 | 雒邑 |

周思王 | 姬叔 | 前441年 | 雒邑 |

周考王 | 姬嵬 | 前441年-前426年 | 雒邑 |

周威烈王 | 姬午 | 前426年-前402年 | 雒邑 |

周安王 | 姬驕 | 前402年-前376年 | 雒邑 |

周烈王 | 姬喜 | 前376年-前369年 | 雒邑 |

周顯王 | 姬扁 | 前369年-前321年 | 雒邑 |

周慎靚王 | 姬定 | 前321年-前315年 | 雒邑 |

周赧王 | 姬延 | 前315年-前256年 | 雒邑 |

昭文君 | 姬傑 | 前256年-前249年 | 雒邑 |