古代中西陸路貿易

正文

指始於公元前第1千紀後半期到1840年以前,以轉販中國絲綢為大宗的歐亞內陸中繼貿易。最早的記載 中國和西方古代典籍保存了早期的有關東西交往的零星記載。希臘歷史學家希羅多德(約公元前484~前430/前420)在《歷史》中徵引的敘事體神話詩《阿里瑪斯庇阿》,使人們可以推測公元前7或6世紀歐亞內陸民族活動的某些蹤跡。中國最早的這類記載也往往與神話傳說相混。公元前 2世紀下半期,漢武帝兩次派遣張騫(?~前 114)出使西域,正式開闢了中國與西方的陸地交通路線。羅馬地理學家托勒密(公元2世紀生,享年78歲)在《地理志》中轉引別人記載,稱公元 100年前後,販運彩繒的馬其頓商人提提安努斯派出經辦人員到帕米爾之東的塔里木,甚至到絲國的京城從事貿易活動。西方文獻記載的東來貿絲人員,當以此人為先驅。

考古發掘和考察 近幾十年的考古發掘和考察擴大了人們的視野,加深了人們對古代中西陸路貿易情況的了解。東西物質文化的交流活動遠遠早於現存文獻的記載。1976年,中國河南安陽小屯村西北的殷墟婦好墓出土了玉、石雕刻品 750餘件,品類繁多,雕工精細。經鑑定,這批玉石都是新疆和田的籽玉。據殷墟文化的分期序列,婦好墓的年代約當公元前13世紀末或12世紀前期。這說明今天新疆和田的玉料遠在公元前13世紀或更早已經輾轉運到河南省北部。著名的阿爾泰山區帕茲里克六號冢墓出土的中國中原地區殘銅鏡、絲綢殘片,至晚屬於公元前 4世紀。由此可見,東西之間既然在公元前13世紀甚至在更早已經有了這樣的往來,那么,在敘利亞東部沙漠中公元前後的綠洲國家巴爾米拉出土了與新疆樓蘭、尼雅等遺址出土的同類漢代綾綿、彩繒,公元後幾世紀羅馬帝國的京城出現了專門銷售中國絲綢的市場,就都不是偶然的了。

古代中西陸路貿易

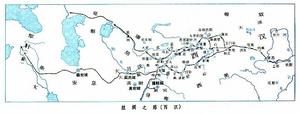

古代中西陸路貿易在歐亞內陸北部,從蒙古高原越阿爾泰山脈或準噶爾盆地進入哈薩克斯坦,再經裏海北岸、黑海北岸到達多瑙河地區,中經許多大河、戈壁、草原。這是古代遊牧民族遷徙往來的通道,人們通稱“草原之路”。遊牧民族沿此路隨時與農耕定居民族進行絹馬、茶馬交易,並在古代中西陸地轉販貿易中承擔著中間轉販者的重要角色。

絲綢之路 在歐亞內陸南部,東起敦煌的玉門、陽關,較早時期多沿塔克拉瑪乾大沙漠南北緣,稍後也沿天山北麓西行。西行路線或翻越帕米爾而入阿富汗及費爾乾納,或翻越天山經楚河-塔拉斯河-扎拉夫尚河流域而轉入阿富汗,自阿富汗,或東南去印度,或西向取道伊朗高原的卡維爾大沙漠南北緣東抵地中海東岸或小亞細亞。沿途路線擇取崇山峻岭間的山口、戈壁沙漠間的綠洲而蜿蜒伸展,全長一萬餘公里。對於這條幹線及其支線構成的古代道路網,長期以來人們試圖給它一個適當的概括性名稱。1877~1885年,德國地質學家、地理學家 F.von里希特霍芬(1833~1905)首先提出“絲綢之路”一名,此名經德國歷史學家A.赫爾曼等人的進一步提倡而得以推廣。

古代中西陸路貿易

古代中西陸路貿易 古代中西陸路貿易

古代中西陸路貿易中西內陸貿易的歷史意義 古代中西內陸貿易活動具有世界性歷史意義,它把歐亞大陸的幾個國家和地區──中國、貴霜、安息、薩珊、希臘、馬其頓、羅馬、阿拉伯的白衣大食和黑衣大食以及許多草原遊牧國家聯繫起來,推動了東西方物質文明和精神文明的交流,促進了各個地區的歷史發展。