歷史沿革

絲綢之路通常是指歐亞大陸北部的商路,與南方的茶馬古道形成對比,西漢漢武帝時張騫從長安帶隊出使西域,聯合大月氏人,共同抗擊匈奴。首次開拓絲綢之路,被稱為“鑿空之旅”。 此後,漢朝頻繁的派出使節出使西方,漢武帝時期最遠的漢使到了犁軒(今埃及亞利山大港),羅馬人征服敘利亞的塞琉西帝國和埃及的托勒密王朝後,通過安息帝國、貴霜帝國和阿克蘇姆帝國取得從絲綢之路上傳來的中國絲綢。西漢末年,絲綢之路一度斷絕,東漢時的班超又重新打通隔絕58年西域,羅馬帝國也首次順著絲路來到當時東漢首都洛陽。在通過這條漫漫長路進行貿易的貨物中,中國的絲綢最具代表性,“絲綢之路”因此得名。絲綢之路不僅是古代亞歐互通有無的商貿大道,還是促進亞歐各國和中國的友好往來、溝通東西方文化的友誼之路。歷史上一些著名人物,如,出使西域的張騫,投筆從戎的班超,永平求法的佛教東渡,西天取經的玄奘,他們的一些故事都與這條路有關。這條長約7000公里的漫漫長路是經過三百多年幾代人的努力而形成,歷代多有維護及延用。隨著時代發展,絲綢之路成為古代中國與西方所有政治經濟文化往來通道的統稱。有西漢張騫開通西域的官方通道“西北絲綢之路”;有北向蒙古高原,再西行天山北麓進入中亞的“草原絲綢之路”;有西安到成都再到印度的山道崎嶇的“西南絲綢之路”;還有從廣州、泉州、杭州、揚州等沿海城市出發,從南洋到阿拉伯海,甚至遠達非洲東海岸的海上貿易的“海上絲綢之路”等。

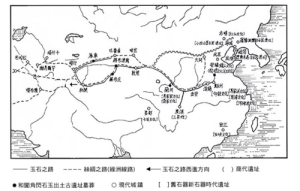

玉石之路

絲綢之路開通以前,中原與歐亞草原之間就存在著密切的文化交流。中原青銅器、車器、兵器等常常出現在中國北方地區草原民族的墓葬中。戰國時期中原的絲綢、漆器、銅鏡等經由草原民族遠播至新疆、哈薩克斯坦阿爾泰地區以及更遙遠的希臘,歐亞草原流行的動物紋樣由西至東傳入中國北方地區,被包括秦國工匠在內的中國工匠借鑑和創新,形成一種全新的具有濃郁草原風情的神獸紋樣。這種神獸紋樣受到中原國家的的青睞,被用來裝飾馬具、漆器、飾貝腰帶的腰飾牌等,甚 絲綢之路

絲綢之路先秦時期,連線中國東西方交流的通道就已經存在。玉在中國文化中具有無與倫比的意義,中國美玉都來自西域。至少在距今1.2萬年前,先民就發現了普通石塊中卓爾不群的玉石,並且通過交換將玉石源源不斷運向東方,延續萬年的玉石之路,正是沙漠絲綢之路的前身。史籍對於西域的玉有諸多記載。西晉時期,在汲縣戰國墓中出土了一批古簡,其中整理出一篇《穆天子傳》,記載了近三千年前的周穆王駕八駿馬車西巡遊獵之事。周穆王從中原出發,途經甘肅、內蒙古和新疆,最終抵達崑崙山西麓。當時仍是母系社會的部落首領西王母,不僅款待周穆王,還贈他八車寶石,留下一段佳話。周穆王返途中,又在一些采玉、琢玉的部落處獲取不少玉石,滿載而歸。

古代先民從崑崙山、和田一帶,由近及遠地向東西兩翼延伸,把和田玉運到遠方。向東經甘肅、寧夏、山西,入河南;向西經烏茲別克斯坦,到地中海沿岸的歐亞各國。此即最早的“玉石之路”。周穆王西巡路線,就是這條古道的東線。 這一記述雖然不盡可信,但可以得知紀元前的人們已經開始通過一條連線東西方的通道開始交流了。

鑿空西域

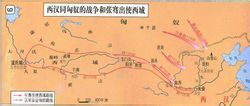

西漢時,把陽關和玉門關以西即今新疆乃至更遠的地方,稱作西域。漢興自漢武帝時,中國始與西域相通,西域本三十六個國,後來分裂至五十多個,都位於匈奴之西,烏孫之南。西漢初期,聯絡東西方的通道被匈奴所阻。至漢武帝時期,開始加強對西域的經略。 出使西域

出使西域漢武帝聽說西遷的大月氏有報復匈奴之意,就派人出使大月氏,聯絡他們東西夾攻匈奴。漢中人張騫以郎應募,建元二年(前139年),張騫率領100餘人向西域進發。途中被匈奴俘獲,滯留了10年,終於尋機逃脫,西行數十日到達大宛。這時大月氏已不想攻打匈奴而西遷了,張騫沒有達到目的,在西域呆了一年多東返,途中又被匈奴扣留了一年多,後適逢匈奴單于死,國內大亂,元溯三年,張騫趁機回到大漢,受到漢武帝的熱情接待,後被封為太中大夫。此次西行前後達10餘年,雖未達到目的,但獲得了大量西域的資料,司馬遷稱張騫此行為“鑿空”。

張騫歸國後,漢武帝曾遣使探求通過身毒開闢一條不經匈奴而到大夏的交通線,但是沒有成功。後來,漢軍打敗匈奴,取得了河西走廊地區,打通了西漢與西域之間的通道。霍去病在祁連山大破匈奴後,張騫建議聯絡西域強國烏孫,以斷匈奴右臂。元狩四年,張騫再次出使西域,目的是招引烏孫回河西故地,並與西域各國聯繫。

張騫到烏孫,未達目的,於公元前115年偕同烏孫使者返抵長安,被張騫派往西域其他國家的副使也陸續回國。烏孫使者見大漢人眾富厚,回國歸報後烏孫漸漸與大漢交往密切,其後數年,張騫通使大夏,從此,西漢與西北諸國開始聯繫頻繁起來,張騫鑿空西域,後世稱其為博望侯。

但是,西域諸國仍未完全擺脫匈奴的控制,樓蘭、車師等國在匈奴的策動下,經常劫掠西漢派往西域的使臣和商隊。為了確保西域通道,元封三年,王劇率騎兵擊破樓蘭,趙破奴率軍擊破車師。元封六年,西漢又與烏孫王和親,企圖聯合協迫匈奴。同時為了打破匈奴對大宛的控制並取得大宛的汗血馬,漢武帝派李廣利領兵數次進攻大宛(今烏茲別克斯坦),在付出沉重代價後。攻破大宛都城,使西漢在西域的聲威大振,確保了西域通道的安全。通往西域的“絲綢之路”,至此暢通。

公元前101年(漢武帝太初四年),漢武帝在輪台(今輪台縣東南)和渠犁(今庫爾勒縣西南)設立了使者校尉,管理西域的屯田事務。這是西漢政府在西域第一次設定的官吏。此後,西漢政府就在西域建立了根據地。

公元前60年(漢宣帝神爵二年),匈奴日逐王先賢撣率眾投降,西漢政府才取得了對匈奴戰爭的最終勝利,西漢政府設定了西域都護府。西漢設立西域都護,匈奴臣服於漢朝,漢朝總管西域事務。從此,今新疆地區開始隸屬中央的管轄,成為中國不可分割的一部分。

西漢末年,絲綢之路中斷。天鳳三年(公元16年),西域諸國斷絕了與新莽政權的聯繫,絲綢之路中斷。

遠播歐洲

公元73年,班超隨從大將軍竇固出擊北匈奴,並奉命出使西域。他率吏士36人首先到了鄯善,以“不入虎穴,焉得虎子”的決心,使鄯善為之震服。之後他又說服於闐,歸附中央政府。班超又重新打通隔絕58年絲綢之路,並幫助西域各國擺脫了匈奴的控制,被東漢任命為西域都護,班超在西域經營30年,加強了西域與內地的聯繫。公元90年,大月氏派兵7萬越蔥嶺進攻疏勒,企圖控制南道。班超率諸國兵擊退了班超大月氏的入侵,聲威大振,於是乘勝經營北道。

公元91年,北道的龜茲、姑墨、溫宿皆歸附東漢,班超設西域都護府於龜茲它乾城,親自坐鎮北道。又命西域長史徐幹屯疏勒,與北道相呼應。

公元94年,班超發龜茲、鄯善等八國兵7萬餘人,討伐對抗中央的焉耆等國統治者,於是西域50餘國皆歸屬中央政府。

“絲綢之路”早於前漢開闢,中國和歐洲直接交往的條件業已成熟。在當時的國際上,東漢和大秦均為繁榮富庶大國,雙方都渴望擺脫安息中間商人對“絲綢之路”的控制和壟斷,直接進行商業貿易,以謀取厚利。

公元97年,班超曾派副使甘英出使大秦國(羅馬帝國),一直到達條支海(今波斯灣),臨大海欲渡,由於安息海商的婉言阻攔,雖未能實現,但這是首次突破安息國的阻攔,將絲綢之路從亞洲延伸到了歐洲,再次打通已經衰落的絲綢之路。

公元100年,羅馬帝國屬下的蒙奇兜訥(今譯為馬其頓)地區遣使到東漢首都洛陽,向漢和帝進獻禮物。漢和帝厚待兩國使者,賜給兩國國王代表最高榮譽的紫綬金印,表示了邦交上的極大誠意,這也是羅馬帝國與中國通使交往的最早記載。

公元166年,半個世紀之後,古羅馬大秦王安敦派使者來洛陽,朝見漢桓帝,標誌著中西方文化交往的開始,東西方兩大帝國外交關係正式建立。這條路線首次正式打通並延伸到了歐洲。羅馬帝國也首次順著絲路來到當時東漢首都。這不但是歐洲和中國的首次交往,也是21世紀初完整的絲綢之路路線。

絲路千年

魏晉時期到魏晉南北朝時期,絲綢之路不斷發展,主要有西北絲綢之路(又叫綠洲絲綢之路或沙漠絲綢之路)、西南絲綢之路(又叫永昌絲綢之路)和海上絲綢之路三條。它具有由兩漢到隋唐的過渡性、海上絲綢之路進一步發展、南北兩政權同時與西域頻繁交往三方面的特點。

北魏文成帝太安元年(455年),在直接的交往斷絕了很長一段時間後,波斯與統一了中國北方的北魏王朝建立了直接的聯繫。從這時開始,直到522年,《魏書》本紀記載了十個波斯使團,前五次應當是到了北魏都城平城(今山西大同),為中國帶來了玻璃製品工藝。後五次到達的則是493年遷都後的洛陽。《洛陽伽藍記》記載了當時絲綢之路上來往的商販的繁盛情況:自蔥以西,直到羅馬,百國千城,莫不款附。商胡販客,日奔塞下。北魏王朝還在洛陽城南的伊洛之間設四夷館、四夷里招待絲路客商。

波斯的使者也順著絲綢之路深入到南朝。中大通二年(530年),波斯國遣使獻佛牙。五年(533年)八月,遣使獻方物。大同元年(535年)四月又獻方物。波斯之通使南朝,走的是西域經吐谷渾境而南下益州(四川)再順長江而下到建康(今南京)的道路。

這一時期,中西之間的交流主要體現在政治、經濟、文化三方面。這種交流,在政治上,促進了東西方之間的聯繫與交流;在經濟上,促進了雙方之間經濟貿易、生產技術的交流;在文化上,促進了中國佛教的興盛和禮樂文化的發展。

隋唐時期

隋煬帝即位後,有經略四方之志。一方面進行軍事擴張,開拓疆域;一方面遣使與海、陸兩道絲路沿途國家進行交通。大業年間,隋煬帝遣使侍御史韋節、司隸從事杜行滿出使西域各國,展開了與西域的聯繫和交往,從西域獲得瑪瑙杯、佛經等奇珍異物。韋節回國後撰有《西蕃記》一書。韋節等人的出使,擴大了隋對西域的了解,打破了中原地區與西域的長期隔絕狀態。隋朝中期,張掖成為當時中西貿易中心,西域諸國都在張掖與中國互市,興盛時有四十多個西域國家的商人集中在這裡經商。為了增進對西域的了解,擴大與西域諸國的貿易活動,經營西域,在韋節等出使西域不久,煬帝遣裴矩往張掖主持互市。裴矩的工作卓有成效,大業年間,西域“相率來朝者”大約有三十餘國。裴矩經過搜尋資料,採訪胡人,親自撰寫完成了《西域圖記》(三卷)。這部書除了記載西域諸國的山川地理、風俗物產等情況外,最可貴的是記下了通往西域的三條最主要的道路。裴矩將它們稱為北道、中道和南道,比之《魏書·西域傳》所記更加具體,代表了隋時對西域各國的認識水平。

裴矩對西域的經營,保證了絲綢之路的暢通,“西域諸蕃,往來相繼”。中原地區與西域各國重新加強了經濟貿易方面的往來。煬帝時,西域三十餘國頻至中原“朝貢”。西域諸國商胡也紛紛來長安、洛陽等地經商。煬帝在大興(今西安)建國門外設立四方館,以待四方使客,各掌其方國及互市事。

裴矩因西域諸國朝貢者多,奏明煬帝,煬帝大業六年,又征四方奇技異藝在洛陽皇城端門外舉行盛會,並令洛陽東三市(東市、西市、南市)店鋪皆設帷帳,盛列酒食,邀請西域諸蕃酋長、各國使者和胡商參加,集娛樂、貿易為一體。這長達一個月的貿易盛會具有國際性質,顯示了隋時中外交流的盛況。

隨著唐政府對絲路的開發,尤其是隋唐大運河的投入航運,極大地加強了江南富庶與中原地區的聯繫,南方的絲綢、瓷器、茶葉等商品源源不斷的通過大運河運送到洛陽、長安兩京並通過絲綢之路遠銷西方。唐與中亞諸國的聯繫不斷增強,貞觀十四年(640年)粟特人將製造葡萄酒的技術傳人中國,大批猶太商人涌人中國,絲路上的通使及商業往來活躍起來。受到這條復興了的貿易路線巨大影響的國家還有日本。8世紀日本遣唐使節帶來了很多西域文物到日本首都奈良。這些寶貴古代文物現代也在奈良正倉院保存下來。日本最大的宗教佛教也是通過絲綢之路傳來的。

公元589年隋王朝結束南北分裂時,新興突厥族占領了西域至裏海間廣大地區,今青海境吐谷渾也向河西走廊侵擾,中國和西域,西方的官方、民間交往受到不少阻礙。但隋與絲綢之路各國民族之間關係,仍愈來愈密切,西域商人多至張掖互市,煬帝曾派裴矩專管這方面工作。裴矩用厚禮吸引他們到內地,使其往來相繼。《隋書·西域傳》序還說那時侍御史韋節,司隸從事杜行滿使於西番諸國,至罽賓(今塔什乾附近),得瑪瑙杯,印度王含城得佛經,史國得歌舞教練,獅子皮、火鼠毛。官、民的交往又活躍起來。

唐代的絲綢之路發展到了一個新時期。實行“關中本位政策”的唐政府一直致力於西北地區的開發。唐朝初期,西域雖大都在西突厥控制之下,但西域各國國王都曾派人或親自到大唐,表示歸附,因此唐初很快恢復了絲路交通。貞觀四年(630年),伊吉城主歸附於唐,唐在這裡設定伊州,控制了西域北道。這時,在西域地區擁有較強政權的高昌為了壟斷絲綢貿易,高昌曲文泰封閉了西域南部進入中原的道路,商賈都要經過高昌,並需交納商稅。貞觀六年(632年)大磧路恢復開通後,高昌王與西突厥聯合,阻攔、搶掠酉域其他地區商賈使者,阻止他們進入中原,同時還發兵攻打伊吾、焉耆,掠奪其他域鎮。貞觀十四年(640年)唐政府派侯君集帶兵平定了高昌,在高昌設西州,置西州刺史,西州的戶口計帳等申報,完全和中原地區相同。不久,又在這裡設安西都護府,屯駐軍隊,鎮守整個西域地區。在平定高昌的同一年,駐守於可汗浮圖域(今吉木薩爾以北)的西突厥葉護歸唐,唐政府在這裡設庭州,置庭州刺史,唐又將伊州、西州、庭州劃入隴右道,加強了對這一地區的管理。

唐朝第二代皇帝太宗李世民擊敗了東突厥吐谷渾,臣服了漠南北。唐高宗又滅西突厥。至武則天女皇時,設安西、北庭兩都護府。安西都護府又轄龜茲、碎葉、于闐、疏勒四鎮。唐朝疆域,東起朝鮮海濱,西至達昌水(阿姆河,一說底格里斯河)。不久,便於新興的撒拉遜帝國(阿刺伯帝國,大食)接壤。而唐王朝則稱當時世界第一發達強盛國家,經濟文化發展水平都居世界前列。這樣,東西方開始通過絲綢之路,以大食帝國為橋樑,官方、民間都進行了全面友好的交往。

在絲綢之路東段,大漠南北與西域各國,修了很多支線通絲綢之路,亦稱“參天可汗道(天可汗指唐太宗)”。大食、東羅馬帝國也不斷派使節到長安與中國相通。敦煌、陽關、玉門這些地方,成了當時“陸地上的海市”。在海道上,中國也可以船舶赴林邑(今越南南部),真臘(高棉),河陵(今爪哇島)、驃國(今緬甸),經天竺(今印度)直至大食,與歐洲各國發生關係。當時廣州、泉州、劉家港(今上海吳淞口近處)等地,成了最著名的對外港口。史書記載廣州當時便有南海舶、崑崙舶、獅子國舶、婆羅門舶、西域舶、波斯舶等躉船性的船塢。西方各國在陸上取道中亞、西域,沿途駝馬商旅不斷;海路則多由大食首都巴格達出波斯灣,幾乎每日都有船隻遠涉重洋來到東方。國際考古學界在絲綢之路各國—埃及、兩河流域、伊朗高原、中亞細亞等地,出土過大量絲綢織品的文物,有的至今仍保存完好。西域出土的一件盛唐時期絲織鳥毛混紡衣,薄如紙,明似鏡,摺疊後重不過二兩,從不同角度可看出各種不同的花紋圖案。它們反映出當時西方各國人民對絲綢織品的看重和喜愛。自那時期,能種桑飼蠶的地方,已開始大量注意引進中國的絲紡技術。在今西安附近,還出土了不少波斯和東羅馬帝國的錢幣,它反映出當時的東西商品交換已極為普遍廣泛。在長安、洛陽和廣州等地,出現了大量的胡商。他們從制售胡餅到珠寶、樂器,開了不少店鋪,有的多年不歸,把中國看成他們的第二故鄉。

唐與中亞諸國的聯繫不斷增強,貞觀十四年(640年)粟特人將製造葡萄酒的技術傳人中國,大批猶太商人涌人中國,絲路上的通使及商業往來活躍起來。受到這條復興了的貿易路線巨大影響的國家還有日本。8世紀日本遣唐使節帶來了很多西域文物到日本首都奈良。這些寶貴古代文物現代也在奈良正倉院保存下來。日本最大的宗教佛教也是通過絲綢之路傳來的。唐代絲綢之路的暢通繁榮,也進一步促進了東西方思想文化交流,對以後相互的社會和民族意識形態發展,產生了很多積極、深遠的影響。

中西暢通

在蒙古西征之前,中亞腹地範圍內的國際商隊貿易就有一定規模。成吉思汗為了征服亞歐大陸,除了以武力掠奪鄰近外族財富、還大力藉助回回商隊的長途販運來籌措軍餉。他曾多次派遣一些商隊前往中亞務國進行貿易。一二一八年,一支由蒙古帝國出資組織的四百五十人的商隊,裝運大批毛皮、絲綢、金銀製品前往中亞花剌子模貿易,但花剌子模卻劫奪了這批貨物,這次事件成為蒙古大軍第一次西征的導火線。三次西征及南征後,蒙元帝國版圖大大擴展。加之驛路的設立、歐亞交通網路的恢復,使歐亞廣大地域範圍內國際商隊長途販運活動再度興盛起來。蒙元時期中外關係史的一些名著,如《馬可·波羅遊記》、《通商指南》、《柏朗嘉賓蒙古行記》、《盧布魯克東行記》、《大可汗國記》、《馬黎諾里遊記》、《鄂多立克東遊錄》等都大量記載了絲綢之路上商隊貿易的情況。

根據這些史料記載,當時在漫長的東西方陸路商道上從事商隊販運貿易的,計有歐洲拜占庭帝國的君士坦丁堡、波蘭、奧地利、捷克、俄國、義大利威尼斯、熱那亞以及早期北歐漢撒同盟等地商人、有由西域蒙古諸汗國及其後裔統治的西亞、中亞地區的商人以及中國色目商人等等。歐州和中、西亞商人一般都攜帶大量金銀、珠寶、藥物、奇禽異獸、香料、竹布等商品來中國或在沿途出售,他們所購買的主要是中國的緞匹、繡彩、金錦、絲綢、茶葉、瓷器、藥材等商品。由於從歐洲到中國路程十分遙遠、沿途地理氣候條件也非常複雜險惡,盜劫之虞又難免不會發生,“然若結隊至六十人同行,即當最危之際,亦與居家無異”。所以商人的長途販運,一般都必須級成數十人以上的商隊結伴而行,且需隨地僱傭翻譯、隨帶必要的食品、什物、料草等。元代來中國的外國商人、商隊為數之眾,在外國史料中多有印證。《馬可·波羅遊記》中幾處寫道:元大都外城常有“無數商人”、“大量商人”來往止息,“建有許多旅館和招待駱駝商隊的大客棧,……旅客按不同的人種,分別下榻在指定的彼此隔離的旅館”。既為不同人種,無疑為外國客商。《通商指南》也指出,“……汗八里都城商務最盛。各國商賈輻輳於此,百貨雲集”。

在蒙元時期絲路暢通、歐亞大陸各種層次的經濟交流駸駸興旺之際,作為東西方國際貿易樞紐或與國際貿易有密切關係的地區性,民族性商品市場和物資集散地的一批貿易中心相應形成和發展。當時從西方到東方,有以下一些較大的貿易中心如元大都,西方人稱汗八里(今北京)。元代中外史籍幾乎都記述了元大都作為東方國際貿易中心的無可爭議的地位。這裡“各國商賈輻輳,百貨雲集”。《馬可·波羅遊記》曾以一章的篇幅介紹元大都國際貿易的盛況:“凡世界上最為珍奇寶貴的東西,都能在這座城市找到,……這裡出售的商品數量,比其他任何地方都多”。元朝中國境內絲路重要商鎮還有可失哈耳(喀什噶爾),這裡的紡織品“由國內的商人運銷世界各地”。河西走廊的肅州,這裡附近“山上出產的一種質量非常好的大黃。別處的商人都來這裡採購,然後行銷世界各地”。另外還有別失八里、哈喇火州等。

絲路得名

19世紀70年代,德國地理學家李希霍芬(FerdinandvonRichthofen,1833—1905)在他的著作《中國,親身旅行的成果和以之為根據的研究》(1877—1912)一書中,把公元前114年至公元127年近兩個半世紀開闢的,經西域將中國與中亞的阿姆河—錫爾河地區以及印度連線起來的絲綢貿易道路命名為Seidenstrassen,英文名為Thesilkroad。也就是說,他將西漢大臣張騫(?—公元前114年)出使西域作為絲綢之路的發端。後來李氏的同胞阿爾馬特·赫爾曼在其著名的《中國與敘利亞之間的古代絲綢之路》中寫道:“我們應該把這個名稱——絲綢之路的含義進一步延長通向遙遠的西方敘利亞……雖然敘利亞不是中國生絲的最大市場,但是,卻是較大的市場之一。敘利亞主要是通過陸路從遙遠的絲國獲得生絲。”絲綢之路是一條古老而漫長的商路,也是連線亞、歐、非三大洲的動脈,它貫穿古代中國、阿富汗、印度、阿姆河—錫爾河地區、伊朗、伊拉克、敘利亞、土耳其,通過地中海到達羅馬。來往於這條道路的,既有忙碌的逐利商人、自由自在的旅行者,還有受命於國王出使遠方的使者和前往宗教聖地朝聖的虔誠教徒。從公元前2世紀到公元13、14世紀前後,絲路是連線世界古代文明發祥地中國、印度、兩河流域、埃及以及古希臘、羅馬的重要紐帶。

根據希臘地理學家斯特拉波(Strabo,公元前63年—公元23年以後?)的著作,大約在公元前3世紀時,西方人已經把中國稱作“賽里斯國”(Sères)。這個稱謂是由希臘語“塞爾”、“賽里斯”衍生而來的——“塞爾”是蠶的意思,“賽里斯”是蠶絲產地或販賣絲絹人的意思。不少學者還認為,希臘語的“塞爾”和“賽里斯”,就是由漢語的“蠶”的發音轉化來的。這似乎都可說明原產自中國的絲綢在更早的時候就已輸入西方了,當然這也是通往歐亞大陸交通暢通的結果。

另據美國《國家地理》雜誌報導,德國考古學家在斯圖加特的霍克杜夫村,發掘了一座公元前500年的古墓,發現墓中人身上有中國絲綢衣服的殘片。另外,在克里米亞半島的刻赤附近,也有中國絲綢出土,從同時出土的其他器物上的銘文看,是公元前3世紀的東西。這兩處絲綢殘片的出土,不僅證實斯特拉波等人對絲綢的記載是有根據的,而且這些實物表明,早在張騫通西域之前,絲綢就已運往西方了,而為彼此間人流、物流開闢的道路也已經存在了。

這一切都表明,早在李希霍芬界定的絲綢之路開通以前,亞歐之間已經有了一些交流往來的通道。已經不可能復原它們的確切走向和所經地點,只能依靠零散的考古和文獻資料勾勒出大概的輪廓。但可以肯定,這些早期的通道形成了後來絲綢之路的雛形。

絲綢之路是個形象而且貼切的名字。在古代世界,只有中國是最早開始種桑、養蠶、生產絲織品的國家。21世紀國中國各地的考古發現表明:自商、周至戰國時期,絲綢的生產技術已經發展到相當高的水平。中國的絲織品迄今仍是中國奉獻給世界人民的最重要產品之一,它流傳廣遠,涵蓋了中國人民對世界文明的種種貢獻。因此,多少年來,有不少研究者想給這條道路起另外一個名字,如“玉之路”、“寶石之路”、“佛教之路”、“陶瓷之路”等等,但是,都只能反映絲綢之路的某個局部,而終究不能取代“絲綢之路”這個名字。

絲路重生

2013年9月,國家主席習近平7日在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學發表題為《弘揚人民友誼共創美好未來》的重要演講,盛讚中哈傳統友好,全面闡述中國對中亞國家睦鄰友好合作政策,倡議用創新的合作模式,共同建設“絲綢之路經濟帶”,將其作為一項造福沿途各國人民的大事業。習近平表示,2100多年前,中國漢代的張騫兩次出使中亞,開啟了中國同中亞各國友好交往的大門,開闢出一條橫貫東西、連線歐亞的絲綢之路。哈薩克斯坦是古絲綢之路經過的地方,曾經為促進不同民族、不同文化相互交流和合作作出過重要貢獻。千百年來,在這條古老的絲綢之路上,各國人民共同譜寫出千古傳誦的友好篇章。兩千多年的交往歷史證明,只要堅持團結互信、平等互利、包容互鑒、合作共贏,不同種族、不同信仰、不同文化背景的國家完全可以共享和平,共同發展。隨著中國同歐亞國家關係快速發展,古老的絲綢之路日益煥發出新的生機活力。

海上絲路

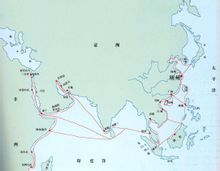

主詞條:海上絲綢之路西漢時期,南方南粵國與印度半島之間的海路已經開通。漢武帝滅南越國後,憑藉海路拓寬了海貿規模,這時“海上絲綢之路”興起。

東漢時期還記載了與羅馬帝國的第一次來往:中國商人由海路到達廣州進行貿易,運送絲綢、瓷器經海路由馬六甲經蘇門答臘來到印度,並採購香料、染料運回中國;印度商人再把絲綢、瓷器經過紅海運往埃及的開羅港,或經波斯灣進入兩河流域到達安條克,再由希臘、羅馬商人從埃及的亞歷山大、加沙等港口經地中海運往希臘、羅馬兩大帝國的大小城邦。

漢末三國處於絲綢之路從陸地轉向海洋的承前啟後與海上絲綢之路最終形成的關鍵時期。由於同曹魏、劉蜀在長江上作戰與海上交通的需要,孫吳積極發展水軍,船艦的設計與製造有了很大進步,技術先進,規模也很大。在三國後面的其他南方政權(東晉、宋、齊、梁、陳)也一直與北方對峙,也推動了造船、航海技術的發展,航海經驗的積累為海上絲綢之路發展提供了良好條件。

魏晉以後,海上絲綢之路形成:以廣州為起點,經海南島東面海域,直穿西沙群島海面抵達南海諸國,再穿過馬六甲海峽,直駛印度洋、紅海、波斯灣,對外貿易涉及15個國家和地區,絲綢是主要的輸出品。

海上絲綢之路開闢後,在隋唐以前,即公元6世紀至7世紀,它只是陸上絲綢之路的一種補充形式。但到隋唐時期,由於西域戰火不斷,陸上絲綢之路被戰爭阻斷,代之而興的便是海上絲綢之路。

到唐代,伴隨著我國造船、航海技術的發展,我國通往東南亞、馬六甲海峽、印度洋、紅海,以及非洲大陸的航路紛紛開通並延伸,海上絲綢之路最終替代陸上絲綢之路,成為我國對外交往的主要通道。

宋代造船技術和航海技術明顯提高,指南針廣泛套用於航海,中國商船的遠航能力大為加強。宋朝與東南沿海國家絕大多數時間保持著友好關係,廣州成為海外貿易第一大港。

元朝在經濟上採用重商主義政策,鼓勵海外貿易,同中國貿易的國家和地區已擴大到亞、非、歐、美各大洲,並制定了堪稱中國歷史上第一部系統性較強的外貿管理法則。海上絲綢之路發展也進入鼎盛時期。

明代海上絲綢之路航線已擴展至全球,進入極盛時期。向西航行的鄭和七下西洋,是明朝政府組織的大規模航海活動,曾到達亞洲、非洲39個國家和地區,這對後來達·伽馬開闢歐洲到印度的地方航線,以及對麥哲倫的環球航行都具有先導作用。向東航行的“廣州—拉丁美洲航線”(1575年),由廣州起航,經澳門出海,至菲律賓馬尼拉港,穿過海峽進入太平洋,東行至墨西哥西海岸。

明清兩代,由於政府實行海禁政策,廣州成為中國唯一對外開放的貿易大港。廣州的海上絲綢之路貿易比唐、宋兩代獲得更大的發展,形成了空前的全球性大循環貿易,並一直延續至鴉片戰爭前夕而不衰。鴉片戰爭後,中國海權喪失,沿海口岸被迫開放,成為西方傾銷商品的市場。從此,海上絲路一蹶不振,進入了衰落期。這種狀況貫穿整個民國時期,直至新中國成立前夕。

路線圖

陸上絲路

絲綢之路,在新疆按其路線分為南、中、北三道。1877年德國地理學家李希霍芬(F.vonRichthofen)命名。不過他所指的是“從公元前114年到公元127年,中國於河間地區以及中國與印度之間,以絲綢貿易為媒介的 陸上絲綢

陸上絲綢這條西域交通路線”。所謂西域則泛指古玉門關和古陽關以西至地中海沿岸的廣大地區。

後來,史學家把溝通中西方的商路統稱絲綢之路。因其上下跨越歷史2000多年,涉及陸路與海路,所以按歷史劃分為先秦、漢唐、宋元、明清4個時期,按線路有陸上絲路與海上絲路之別。陸上絲路因地理走向不一,又分為“北方絲路”與“南方絲路”。陸上絲路所經地區的地理景觀差異很大,人們又把它細分為“草原森林絲路”、“高山峽谷絲路”和“沙漠綠洲絲路”。

絲綢是古代中國沿商路輸出的代表性商品,而作為交換的主要回頭商品,也被用作絲路的別稱,如“皮毛之路”、“玉石之路”、“珠寶之路”和“香料之路”。隋唐年代(589年~896年)絲路空前繁榮,胡商雲集京師長安,定居者數以萬計。唐中葉戰亂非常頻繁,絲路被阻,規模遠不如前,海上絲路逐漸取而代之。

北方絲路

北方陸上絲路指由黃河中下游通達西域的商路,包括草原森林絲路、沙漠綠洲絲路。前者存在於先秦時期,後者繁榮於漢唐。沙漠綠洲絲路延續千餘年,沿線文物遺存多,是絲路的主幹道。草原森林絲路從黃河中游北上,穿蒙古高原,越西伯利亞平原南部至中亞分兩支,一支西南行達波斯轉西行,另一支西行翻拉爾山越伏爾加河抵黑海濱。兩路在西亞輻合抵地中海沿岸國家。沙漠綠洲絲路是北方絲路的主幹道,全長7000多公里,分東、中、西3段。東段自長安至敦煌,較之中西段相對穩定,但長安、洛陽以西又分3線:

①北線由長安/洛陽,沿渭河至虢縣(今寶雞),過汧縣(今隴縣),越六盤山固原和海原,沿祖厲河,在靖遠渡黃河至姑臧(今武威),路程較短,沿途供給條件差,是早期的路線。

②南線由長安/洛陽,沿渭河過隴關、上邽(今天水)、狄道(今臨洮)、枹罕(今臨夏),由永靖渡黃河,穿西寧,越大斗拔谷(今偏都口)至張掖。

③中線與南線在上邽分道,過隴山,至金城郡(今蘭州),渡黃河,溯莊浪河,翻烏鞘嶺至姑臧。南線補給條件雖好,但繞道較長,因此中線後來成為主要幹線。

南北中三線會合後,由張掖經酒泉、瓜州至敦煌。中段。敦煌至蔥嶺(今帕米爾高原)或怛羅斯(今哈薩克斯坦的江布爾城)。

自玉門關、陽關出西域有兩道:從鄯善,傍南山北,波河西行,至莎車為南道,南道西逾蔥嶺則出大月氏、安息。自車師前王庭(今吐魯番),隨北山,波河西行至疏勒(今喀什)為北道。北道西逾蔥嶺則出大宛、康居、奄蔡(黑海、鹹海間)。北道上有兩條重要岔道:一是由焉耆西南行,穿塔克拉瑪乾沙漠至南道的于闐;一是從龜茲(今庫車)西行過姑墨(阿克蘇)、溫宿(烏什),翻拔達嶺(別壘里山口),經赤谷城(烏孫首府),西行至怛羅斯。

由於南北兩道穿行在白龍堆、哈拉順和塔克拉瑪乾大沙漠,條件惡劣,道路艱難。東漢時在北道之北另開一道,隋唐時成為一條重要通道,稱新北道。原來的漢北道改稱中道。新北道由敦煌西北行,經伊吾(哈密)、蒲類海(今巴里坤湖)、北庭(吉木薩爾)、輪台(半泉)、弓月城(霍城)、砕葉(托克瑪克)至怛羅斯。西段。蔥嶺(或怛羅斯)至羅馬。絲路西段涉及範圍較廣,包括中亞、南亞、西亞和歐洲,歷史上的國家眾多,民族關係複雜,因而路線常有變化,大體可分為南、中、北3道:

①南道由蔥嶺西行,越興都庫什山至阿富汗喀布爾後分兩路,一西行至赫拉特,與經蘭氏城而來的中道相會,再西行穿巴格達、大馬士革,抵地中海東岸西頓或貝魯特,由海路轉至羅馬;另一線從白沙瓦南下抵南亞。

②中道(漢北道)越蔥嶺至蘭氏城西北行,一條與南道會,一條過德黑蘭與南道會。

③北新道也分兩支,一經鈸汗(今費爾乾納)、康(今撒馬爾罕)、安(今布哈拉)至木鹿與中道會西行;一經怛羅斯,沿錫爾河西北行,繞過鹹海、裏海北岸,至亞速海東岸的塔那,由水路轉刻赤,抵君士坦丁堡(今伊斯坦堡)。

海上絲路起於秦漢,興於隋唐,盛於宋元,明初達到頂峰,明中葉因海禁而衰落。海上絲路的重要起點有泉州、番禺(今廣州)、明州(今寧波)、揚州、登州(今蓬萊)、劉家港等。同一朝代的海上絲路起點可能有兩處乃至更多。規模最大的港口是廣州和泉州。廣州從秦漢直到唐宋一直是中國最大的商港。明清實行海禁,廣州又成為中國唯一對外開放的港口。泉州發端於唐,宋元時成為東方第1大港。

歷代海上絲路,亦可分三大航線:

①東洋航線由中國沿海港至朝鮮、日本。

②南洋航線由中國沿海港至東南亞諸國。

③西洋航線由中國沿海港至南亞、阿拉伯和東非沿海諸國。

廣州、泉州在唐、宋、元時,僑居的外商多達萬人,乃至十萬人以上。絲路意義絲綢之路的開闢是人類文明史上的一個偉大創舉,也是古代東西方最長的國際交通路線,它是絲路沿線多民族的共同創造,所以又稱之為友誼之路。在絲路上起居間和轉運作用的大宛國、康居國、印度人、安息國、阿拉伯國、西突厥國、身毒國等對中國絲綢的西運作出了重大貢獻,但也為爭奪絲路貿易權發生多次爭鬥,尤以波斯與東羅馬之間的鬥爭最激烈。

南方絲路

南方陸上絲路即“蜀-身毒道”,因穿行於橫斷山區,又稱高山峽谷絲路。大約公元前4世紀,中原群雄割據,蜀地(今川西平原)與身毒間開闢了一條絲路,延續兩個多世紀尚未被中原人所知,所以有人稱它為秘密絲路。直至張騫出使西域,在大夏發現蜀布、邛竹杖系由身毒轉販而來,他向漢武帝報告後,元狩元年(公元前122年)漢武帝派張騫打通“蜀-身毒道”。先後從犍為(今宜賓)派人分5路尋跡。一路出駹(今茂汶),二路出徙(今天全),三路出莋(今漢源),四路出邛(今西昌),五路出僰(今宜賓西南)。使者分別在氏、莋、昆明受阻。漢武帝為征服西南夷,在長安西南鑿周長40里昆明池,習水軍以征伐,後由郭昌率數萬巴蜀兵平定西南夷,並分土置郡縣。

南方絲路由3條道組成,即靈關道、五尺道和永昌道。絲路從成都出發分東、西兩支,東支沿岷江至僰道(今宜賓),過石門關,經朱提(今昭通)、漢陽(今赫章)、味(今曲靖)、滇(今昆明)至葉榆(今大理),是謂五尺道。西支由成都經臨邛(今邛崍)、嚴關(今雅安)、莋(今漢源)、邛都(今西昌)、鹽源、青嶺(今大姚)、大勃弄(今祥雲)至葉榆,稱之靈關道。兩線在葉榆會合,西南行過博南(今永平)、巂唐(今保山)、滇越(今騰衝),經撣國(今緬甸)至身毒。在撣國境內,又分陸、海兩路至身毒。

南方陸上絲路延續2000多年,特別是抗日戰爭期間,大後方出海通道被切斷,沿絲路西南道開闢的滇緬公路、中印公路運輸空前繁忙,成為支援後方的生命線。

海上路線

張騫出使西域後,漢朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人也紛紛東來。他們把中國的絲和紡織品,從洛陽、長安通過河西走廊、今新疆地區,運往西亞,再轉運到歐洲,又把西域各國的奇珍異寶輸入中國內地。這條溝通中西交通的陸上要道,就是歷史上著名的絲綢之路。漢武帝以後,西漢的商人還常出海貿易,開闢了海上交通要道,這就是歷史上著名的海上絲綢之路。海上絲綢之路形成於漢武帝之時。從中國出發,向西航行的南海航線,是海上絲綢之路的主線。與此同時,

海上絲綢

海上絲綢還有一條由中國向東到達朝鮮半島和日本列島的東海航線,它在海上絲綢之路中占次要的地位。關於漢代絲綢之路的南海航線,《漢書·地理志》記載漢武帝派遣的使者和應募的商人出海貿易的航程說:自日南(今越南中部)或徐聞(今屬廣東)、合浦(今屬廣西)乘船出海,順中南半島東岸南行,經五個月抵達湄公河三角洲的都元(今越南南部的迪石)。復沿中南半島的西岸北行,經四個月航抵湄南河口的邑盧(今泰國之佛統)。自此南下沿馬來半島東岸,經二十餘日駛抵湛離(今泰國之巴蜀),在此棄船登岸,橫越地峽,步行十餘日,抵達夫首都盧(今緬甸之丹那沙林)。再登船向西航行於印度洋,經兩個多月到達黃支國(今印度東南海岸之康契普臘姆)。回國時,由黃支南下至已不程國(今斯里蘭卡),然後向東直航,經八個月駛抵馬六甲海峽,泊於皮宗(今新加坡西面之皮散島),最後再航行兩個多月,由皮宗駛達日南郡的象林縣境(治所在今越南維川縣南的茶蕎)。

宋代以後,隨著中國南方的進一步開發和經濟重心的南移,從廣州、泉州、杭州等地出發的海上航路日益發達,越走越遠,從南洋到阿拉伯海,甚至遠達非洲東海岸,人們把這些海上貿易往來的各條航線,通稱之為“海上絲綢之路”。

歷史遺蹟

神仙路據考證,世界地質公園秦嶺終南山北麓有一條古道,名“神仙路”又稱“古絲綢之路”,寬度為0.1~2.0米,綿延2000多里,是一條最為古老的長安連通西域的陸上絲綢之路,它東起長安,西越戶縣、周至、眉縣,從黑虎關入太白縣境,又向西從寶佛寺進入鳳縣,再從嘉陵江源到黃牛鋪,向西去鳳縣唐藏入甘肅兩當,再達天水。該路歷史遺蹟眾多,沿途有唐代高僧玄奘留下的數不完的聖跡及傳說,現保存最完好的一段地處陝西省戶縣石井鎮鍾馗故里歡樂谷內,其餘路段雖古蹟不再,多有毀棄和斷阻,但如今相當一部分依然供當地鄉民耕作和行走,是難得的絲綢之路歷史遺蹟與考古遺址。

崤函古道

崤函古道是古時長安進入和洛陽出古陝州崤山地區(今三門峽市)道路的總稱。據史料記載,崤函古道夏商以前即開闢使用。位於三門峽市境內的夏後皋墓和周文王避風雨台,真實地說明崤函古道在夏商時期便是東西方文化、商旅和有關交往的交通大動脈。崤函古道石壕段遺產點,位於陝縣硤石鄉車壕村東南800米處的金銀山麓,路面為石灰岩質,全長230餘米,呈西北至東南方向,因車輪長期碾軋,在路面上形成了深深的車轍印痕。這段古道也是整個絲綢之路33個申遺項目中唯一的一條“道路”遺址。

中西交流

商品交流在這條逾7000公里的長路上,絲綢與同樣原產中國的瓷器一樣,成為當時一個東亞強盛文明的象徵。各國元首及貴族曾一度以穿著用腓尼基紅染過的中國絲綢,家中使用瓷器為富有榮耀的象徵。此外,阿富汗的青金石也隨著商隊的行進不斷流入歐亞各地。這種遠早於絲綢的貿易品在歐亞大陸的廣泛傳播為帶動歐亞貿易交流做出了貢獻。這種珍貴的商品曾是兩河流域各國財富的象徵。當青金石流傳到印度後,被那裡的佛教徒供奉為佛教七寶之一,令青金石增添了悠遠的宗教色彩。

而葡萄、核桃、胡蘿蔔、胡椒、胡豆、波菜(又稱為波斯菜)、黃瓜(漢時稱胡瓜)、石榴等的傳播為東亞人的日常飲食增添了更多的選擇。西域特產的葡萄酒經過歷史的發展融入到中國的傳統酒文化當中。商隊從中國主要運出鐵器、金器、銀器、鏡子和其他豪華製品。

東西方相互傳入和移植的東西很多,醫術、舞蹈、武學和一些著名動植物,都使雙方增加了不少視野。漢代習將西方輸入的東西冠以胡字,如胡琴、胡瓜、胡蘿蔔等;唐代則習將它們名稱冠以海字,如海棠、海石榴、海珠(波斯灣珍珠)等。據《唐會典》載,唐王朝曾與三百多個國家和地區相通使交往,每年取道絲綢之路前來長安這個世界最大都市的各國客人,數目皆以萬計,定居中國的,單廣州便以千計。

文化交流

中國古代技術西傳21世紀初已知最古老的印刷品:唐代的《金剛經》就發現於敦煌。造紙術曾經為中國古代科技領先於世界作出了巨大的貢獻,然而這種技術似乎只有東亞及南亞部分國家才有發達的造紙工業。隨著絲綢之路的開闢,紙製品開始在西域以及更遠的地方出現。人們已在在樓蘭遺蹟的考古發現了2世紀的古紙。而中亞地區雖然也是用紙,但沒有發現造紙工業的證據。很多人認為造紙術的西傳為歐洲及中亞帶來了一次巨大的變革,而最初這場變革卻是殘酷的:唐朝與新興的阿巴斯王朝在中亞的勢力摩擦不斷。在對中亞政治格局具有強大影響力的怛羅斯戰役中,阿拉伯人將中國戰俘沿著絲綢之路帶回撒馬爾罕,而這些戰俘中就有長於造紙術的中國工匠。最終造紙術就這樣傳播到世界各地。

西域地區沙漠密布,各國的繁榮與水往往是脫不開關係的。天山與崑崙山脈溶化的雪水是西域的主要補給水源之一。然而收集這些雪水並不是容易的事情,溶化後積聚在山腳的水很短時間就會被蒸發或滲入地下。自漢朝派遣軍隊囤積在西域發展農業時,流傳於山區的坎兒井和井渠技術被同樣需要水源的軍人使用在西域,並逐步流傳至更遠的國家。

早先西域地區坎兒井技術究竟是由中國還是波斯傳入西域一直事件有爭議的問題。不過井渠技術和穿井法被證實是用中國傳向西方:《史記》中記載,貳師將軍李廣利率兵攻打大宛,利用斷絕水源的方式圍困城市。然“宛城中新得漢人知穿井”,令大宛人堅持了很長時間。

中國古代印刷術也是沿著絲路逐漸西傳的技術之一。在敦煌、吐魯番等地,已經發現了用於雕版印刷的木刻板和部分紙製品。其中唐代的《金剛經》雕版殘本如今仍保存於英國。這說明印刷術在唐代至少已傳播至中亞。13世紀時期,不少歐洲旅行者沿絲綢之路來到中國,並將這種技術帶回歐洲。15世紀時,歐洲人谷騰堡利用印刷術印出了一部《聖經》。1466年,第一個印刷廠在義大利出現,令這種便於文化傳播的技術很快傳遍了整個歐洲。

宗教交流

佛教自兩漢間傳入中國後,至南北朝開始大行於中國,並使之中國化—禪宗佛教。佛教文化對中國傳統哲學,宋明理學的發展,注入了新的血液。佛教的韻律更給中國古詩歌帶來了四聲平仄的提高,增加音樂節奏的美。它的內容更豐富了中國語言的辭彙,象“大千世界”、“不二法門”、“恆河沙數”、“極樂世界”、“放下屠刀,立地成佛”這些數以百計的成語,都成了各階層的流行語。唐代杜牧有詩:“南朝四百八十寺,多少樓颱風雨中”,今日尚存的北魏嵩山嵩岳塔,唐代長安的大雁塔,扶風法門寺,五台山南禪寺,佛光寺,遼代應縣木塔,杭州六和塔等等,它們的石砌與木質斗拱建築,精妙絕倫,鬼斧神工,堪稱國寶,至今國際友人無不嘆為絕止。這些建築,大大吸收了印度和西方(印度吸收西方)的建築技術。唐太宗時,高僧玄奘(602—664)由陸路經中亞往印度取經、講學,歷時十六年,所著《大唐西域記》一書,記載了當時印度各國的政治、社會、風土人情,至今仍為印度學者研究印度中世紀歷史的頭等重要資料。他取回佛教經典657部,唐高宗特在長安建大雁塔使其藏經、譯經。稍後,高僧義淨(635—713)又由海道去印度,又歷時十六年,取回佛經400部,所著《南海寄歸內法傳》、《大唐西域求法高僧傳》,向中國介紹了當時南亞各國的文化、生活情況,他們的艱辛活動,都是那時盛況一時的大事。

景教(亦是天主教派的東正教),唐初也由東羅馬帝國傳入了我國。西安碑林的《大秦景教流行中國碑》,便是活的見證。儘管它後來並未象佛教、伊斯蘭教那樣產生過影響,但作為東西交往史上,卻是一件極有歷史意義的大事。唐中期自波斯傳入的摩尼教(亦稱襖教、拜火教),中國化後稱為“明教,”它相信光明必定戰勝黑暗,正義必定剷除邪惡,深為不少勞動人民所信奉。唐宋後多次農民起義的領袖,都利用它的教義來組織貧苦農民與封建統治者戰鬥。1368年建立的明王朝,其建國者便是個明教徒。盛唐時期傳入中國的伊斯蘭教,是中近東大食帝國統治區胡商們作為主要媒介的。它受到唐朝官方的尊重,廣州、長安等地開始出現了不少清真寺。中國的造紙術、盛唐時也傳入了大食帝國。不久便經它傳入了歐洲各國。

軼聞典故

自從張騫通西域以後,中國和中亞及歐洲的商業往來迅速增加。通過這條貫穿亞歐的大道,中國的絲、綢、綾、緞、絹等絲製品,源源不斷地運向中亞和歐洲,因此,希臘、羅馬人稱中國為賽里斯國,稱中國人為賽里斯人。所謂“賽里斯”即“絲綢”之意。當羅馬人在公元前30年征服埃及後,加之張騫、班超出使西域各國後遠東中國傾國力向西拓展的機遇,通過絲路的交流與貿易在印度、東南亞、斯里蘭卡、中國、中東、非洲和歐洲之間迅速發展。無數新奇的商品、技術與思想來是源源不斷的歐亞非三洲的各個國家。大陸之間的貿易溝通變得規則、有序。羅馬人很快就加入到這條商道中,從1世紀起羅馬人開始狂熱的迷戀著從帕提亞人手中轉手取得的中國絲綢——即便當時的羅馬人相信絲綢是從樹上摘下來的。“賽利斯人們(中國人)以從他們的樹林中獲取這種毛織品而聞名於世。他們將從樹上摘下的絲綢浸泡在水中,再將白色的樹葉一一梳落。(絲綢的)生產需要如此多的勞役,而它們又來自於地球的彼方,這令羅馬的少女們可以身著半透明的絲衣在大陸街上炫耀。”史料記載克利奧帕特拉,這位豔后也是一位絲綢愛好者。不僅僅是羅馬人對來自東方的神奇玩意兒感興趣。埃及歷史上著名的豔后克利奧帕特拉也曾經被記載穿著絲綢外衣接見使節,並酷愛絲綢製品。絲路申遺

成功申遺

2014年6月22日在卡達多哈進行的第38屆世界遺產大會宣布,中哈吉三國聯合申報的古絲綢之路的東段:“絲綢之路:長安-天山廊道的路網”成功申報世界文化遺產,成為首例跨國合作、成功申遺的項目。在卡達多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議審議通過中國大運河項目和中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦跨國聯合申報的絲綢之路項目列入《世界遺產名錄》,成為中國第32項和第33項世界文化遺產。其中“絲綢之路”是中國首次進行跨國聯合申遺。

絲綢之路中國段遺產點分布

絲綢之路中國段遺產點分布

絲綢之路申遺名單(中國境內22處)

省份申遺點

陝西省漢長安城未央宮遺址

唐長安城大明宮遺址

大雁塔

小雁塔

興教寺塔

張騫墓

彬縣大佛寺石窟

河南省漢魏洛陽城遺址

隋唐洛陽城定鼎門遺址

新安漢函谷關遺址

崤函古道石壕段遺址

甘肅省玉門關遺址

懸泉置遺址

麥積山石窟

炳靈寺石窟

鎖陽城遺址

新疆維吾爾自治區 高昌故城

交河故城

克孜爾尕哈峰燧

克孜爾石窟

蘇巴什佛寺遺址

北庭故城遺址

預備名單

1.山東省煙臺市蓬萊縣級市2.江蘇省揚州市

3.江蘇省南京市

4.浙江省寧波市

5.福建省福州市

6.福建省泉州市

7.福建省漳州市

8.廣東省廣州市

9.廣西壯族自治區北海市

![絲路[貿易交通線] 絲路[貿易交通線]](/img/3/c92/nBnauM3X4QTM3ITN0czM0QjN0QTMwcDO0YTNzQTNwAzMwIzL3MzL1gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)