流行病學

原發性肝脂肪肉瘤

原發性肝脂肪肉瘤因本病極其罕見,在所查到的文獻中尚無關於其發生率的統計。國內報導有2例本病可發生於任何年齡,但以10歲以下兒童和60~70歲的老年人多見,男性占多數。

病因

脂肪肉瘤是一種常見的惡性軟組織腫瘤,起源於脂肪母細胞向脂肪細胞分化的間葉細胞,故表現為不同分化程度的異型脂肪母細胞,均含有脂質。根據腫瘤細胞的分化程度和類型可以分為四型:分化良好型、黏液樣型圓形細胞型及多形型但腫瘤中通常是多型細胞混合存在鶒。

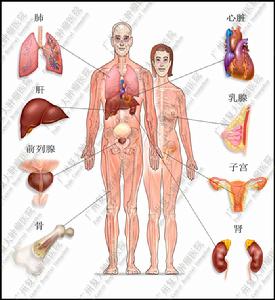

從起源來看,存在著脂肪組織的部位皆有可能發生脂肪肉瘤。發生於肢體的病例占60%,腹膜後間隙占15%,軀幹部皮下15%原發於肝臟的脂肪肉瘤極為罕見,至今所報導的肝臟原發性脂肪肉瘤尚未超過10例。

發病機制

原發性肝脂肪肉瘤

原發性肝脂肪肉瘤肝臟原發性脂肪肉瘤與其他部位脂肪肉瘤的病理形態有很大的相似性。瘤體呈橢球形或不規則形,質軟,體積往往至較大時才被發現瘤體切面呈灰黃色或灰白色,常見壞死區域,壞死區易軟化易碎。瘤體周圍組織受壓,可形成不完整的薄層假包膜,分化良好的脂肪肉瘤可出現完整的包膜。鏡下觀察發現,脂肪肉瘤組織中有分化成熟的脂肪細胞和各期分化不成熟的間葉細胞及異形細胞,胞漿可見脂滴空泡,胞核呈橢圓或圓形,顆粒粗,深染,黏液樣型可見細胞之間有豐富的黏液樣基質,阿辛藍染色陽性。周圍肝組織無肝硬化表現。

脂肪肉瘤在軟組織肉瘤中屬中等惡性程度腫瘤5年生存率可達35%~40%約40%~50%的脂肪肉瘤發生肺轉移。主要發病年齡為中晚年。從國外報導的4例肝臟原發性脂肪肉瘤來看,兩例為中年女性2例為兒童國內報導2例均為成人,男女各1例,有分化良好型和黏液樣型因未見追蹤報導,對其預後尚缺少資料。

臨床表現

肝臟原發性脂肪肉瘤發病初期無明顯症狀,隨著腫瘤的增大,患者出現右上腹鈍痛或隱,常向右肩部放射。疼痛是由於腫瘤膨脹性生長牽拉肝包膜所致。常有食慾減退、消瘦、乏力鶒,偶有頑固性呃逆。肝原發性脂肪肉瘤與肝臟其他惡性腫瘤不同的是,患者一般無黃疸表現。已報導的數例患者瘤體體積巨大,一般在10cm×10cm×10cm以上,重量達數千克,但均未見黃疸出現。體檢中發現患者右肋部膨脹飽滿,肝臟體積增大明顯質地較軟,邊緣鈍厚,表面光滑,無觸痛或叩痛可見肝掌、蜘蛛痣。

鑑別診斷

因本病極為罕見且無特異性的臨床表現和診斷方法臨床上常被醫生忽視,容易誤診為肝癌肝囊腫、肝膿腫、肝血管瘤等。無肝炎、肝硬化病史肝功正常,甲胎蛋白陰性,即使肝腫塊巨大,但無黃疸、腹水脾大等特點,有助於與肝癌相鑑別。巨大原發性肝脂肪肉瘤,常合併中心組織壞死液化,形成囊腔,酷似肝囊腫,但病人多伴有發熱,體重減輕,且B超可見囊內回聲強弱不等,囊壁厚薄不均。術中常規行冰凍病理檢查,可明確病變性質,以免誤診誤治。

實驗室檢查

肝臟原發性脂肪肉瘤肝功能受損害表現出現晚,酶學檢查和AFP、CEA等腫瘤標誌物陰性,患者往往以右上腹疼痛就診。發現巨大肝臟後經影像學檢查可以初步診斷,但明確診斷尚需肝臟活組織病理檢查。

其它輔助檢查

本病的影像學表現頗具特徵性。

1.B超 檢查可見肝內巨大而均勻的強回聲區

2.CT 表現為邊緣清晰的低密度區,CT值小,可達-90Hu以上,是肝內腫瘤CT值最低的,注射造影劑後無增強反應。

3.MRI T1、T2加權圖像呈高信號區

在影像檢查方面肝脂肪肉瘤與肝脂肪瘤難以區分

治療

手術是治療肝脂肪肉瘤的主要方法。分化良好的肝脂肪肉瘤經手術切除原發病灶後,預後良好。國內報導1例病人經手術切除體積為20cm×20cm×25cm的原發病灶後,追蹤觀察半年患者無復發,生存質量良好。另1例患者為黏液樣型,手術切除後4個月患者病情復發不治而亡。化療、放療及中醫藥治療可作為綜合治療方案中的輔助方法。脂肪肉瘤對化療欠敏感,但患者如出現遠處轉移失去手術機會,則首選化學治療常用藥物有順鉑、5-FU、氮昔咪氨(DITC)、阿黴素等。肉瘤發生骨轉移時,放療是緩解疼痛的有效措施。

預防

本病進展相對緩慢,很少發生轉移,若能手術切除可延長病人生命。