簡介

南黃海輻射沙脊群

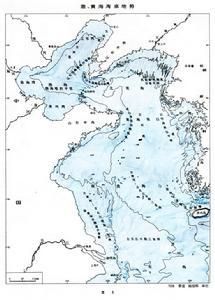

南黃海輻射沙脊群潮流沙脊群是大陸架淺海大型的海底堆積體,分布於有豐富砂質沉積與強潮流作用的大陸架淺海域。南黃海處於半封閉淺海,太平洋前進潮波與黃海駐潮波輻聚、輻散,海區內潮差變化大,潮流作用強,在古河口、古河道砂質富聚區,具備有形成潮流沙脊群的良好條件。

南黃海輻射沙脊群是世界罕見的大型水下泥沙堆積體,具有獨特的動力地貌組合。利用1988-1995年的LANDSATTM遙感影像,ERS1SAR影像及1979年編繪地形資料,綜合套用GIS與遙感方法,對這一區域在20世紀80-90年代的變化及演變趨勢作出分析,其基本演變特徵與趨勢表現為;沙脊群樞紐地區處於不斷的增長,擴張過程;南部區域堆積與侵蝕作用較弱,沿岸潮灘向海淤進;而北部區域變化較強烈,並繼續脊槽相間的模式,所取得的結果與該區域動力地貌研究結果相吻合。

成因

南黃海輻射沙脊群 演變趨勢

南黃海輻射沙脊群 演變趨勢南黃海輻射狀沙脊位於現代長江三角洲以北、舊黃河三角洲以南的蘇北岸外淺海區,大致以港為頂點向海呈輻射狀分布,其規模巨大,形態特殊,且具北大南小的明顯不對稱格架,在國內外罕見。自南黃海輻射狀沙脊被發現、尤其是江蘇省海岸帶和海塗資源綜合調查揭示其全貌並同時測得輻射狀沙脊區存在輻射狀潮流場以來,對其成因一直存在爭論。爭論的本質在於究竟是海底具輻射狀雛形的古長江河口壩或古長江水下三角洲、或長江口向東南方向偏移,延伸到一定程度才具備的局部港海灣輪廓決定了輻射狀潮流場的存在,還是由東中國海潮波系統與東中國海海岸輪廓決定,從冰後期海侵開始影響本區、或從7000年前以來就一直存在的輻射狀潮流場決定了南黃海西部輻射狀沙脊的形成。

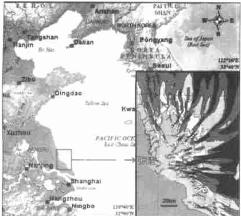

採用二維潮流數學模型,用ADI數值方法,計算了冰後期7000aB.P.、6000aB.P.、3800aB.P.、公元8世紀以及公元11世紀5期古岸線與現代岸線條件下渤、黃、東海的潮汐、潮流,探討了輻射狀潮流場與輻射狀沙脊的成生關係。在此基礎上,用Bagnold推移質與懸移質單寬輸沙率公式的修正式計算了冰後期最大海侵,約7000aB.P.時古長江河口灣及其周圍海域的泥沙輸運場,並根據泥沙輸運率散度得出了海底沖淤格局。然後,從沉積動力學角度,初步探討了南黃海輻射狀沙脊的成因。根據所取得的研究成果,得出:

南黃海輻射狀沙脊區的輻射狀潮流場從冰後期最大海侵至今一直存在,相當穩定,並沒有因江蘇海岸及長江河口灣的變遷而發生根本變化。之所以如此,是因為長江口、蘇北岸外的獨立駐潮波系統從冰後期最大海侵到現在一直穩定地存在著。該獨立駐潮波系統是太平洋進入東中國海的前進潮波在山東半島、朝鮮半島以及江蘇岸線構成的特定邊界下傳播時的必然產物,並不會因為江蘇海岸線的局部改變而發生本質變化。山東半島基岩古陸對東中國海前進潮波的反射作用對南黃海輻射狀潮流場的形成至關重要。只要山東半島這塊基岩古陸存在,就會在南黃海西側形成輻射狀潮流場,也就有輻射狀沙脊的發育、存在。南黃海輻射狀潮流場巨觀格局的形成、存在不受局部海底地形的控制,與局部海底地形無關;與局部的港海岸輪廓變化也無關。冰後期最大海侵以來,潮流輻聚、輻散的頂點從長江河口灣移到東台,又從東台移到港,今後還會移動。既然南黃海輻射狀潮流場從冰後期最大海侵至今一直穩定地存在著,則能否形成輻射狀沙脊取決於物源。在有充足泥沙供應的條件下,不論供沙方式如何,都將是輻射狀潮流場形成輻射狀沙脊。因此,南黃海輻射狀沙脊就其成因可定名為輻射狀潮流脊。在冰後期以前的地質歷史時期,只要東中國海陸架上的海侵達到一定範圍,也會在南黃海西側形成輻射狀潮流場,由輻射狀潮流場形成輻射狀沙脊。在地質歷史時期,輻射狀沙脊的輻聚點會隨潮流輻聚、輻散頂點的移動而移動。

冰後期最大海侵時,在潮汐、潮流作用下,經歷一個潮周期後,古長江河口灣及其周圍海區所有運動著的泥沙具有相同的淨輸運方向,即自南東、東方向的外海向河口灣內淨輸運;泥沙粒徑較小時,外海泥沙主要向古長江河口灣內淨輸運的同時,有一小部分泥沙向蘇北岸外呈北東-南西向的帶狀空白區淨輸運。任何一種粒徑的泥沙,其懸移輸運量總大於其推移輸運量;小粒徑泥沙,其懸移輸運量、推移輸運量、懸移輸運量與推移輸運量之比皆大於大粒徑者。冰後期最大海侵時,所有粒徑的泥沙,不論懸移輸運還是推移輸運都在古長江河口灣內及其周圍海區,尤其是古長江河口灣北東方向的海區發生淤積,而在河口灣的東、東南方向海區發生沖刷。海底的沖淤格局與泥沙輸運場一致。冰後期最大海侵時泥沙的輸運、淤積必然導致古長江河口灣的不斷充填,長江陸上與水下三角洲的不斷建造,古長江河口灣北東方向海區輻射狀沙脊雛形的發育。此時的泥沙主要由長江供給。外海的潮汐、潮流為古長江河口灣的充填、長江三角洲的建造提供了必要而又有利的水動力條件。只有當古長江河口灣充填到幾近淤沒,輻射狀潮流場控制長江通過河口灣入海的擴散泥沙與改造冰後期河口灣存在時形成的長江水下三角洲才會形成具有一定規模的輻射狀沙脊。

由於至少自冰後期最大海侵以來,長江口、蘇北近海就具備輻射狀沙脊發育所必需的兩個基本條件:具有一定強度並長期穩定的輻射狀潮流場的存在與充足的泥沙供應,因此,南黃海輻射狀沙脊的形成是必然的。黃河從蘇北奪淮入海前,形成輻射狀沙脊的物質主要來自古長江經過河口灣的擴散泥沙與冰後期形成的長江水下三角洲,其中後者占絕對優勢,它們構成冰後期形成的輻射狀沙脊的基底。這段時期的輻射狀沙脊由輻射狀潮流場主要改造冰後期河口灣存在時發育的長江水下三角洲提供的巨量鬆散沙而形成,推斷這段時期形成的輻射狀沙脊的頂點大致在東台一帶。黃河從蘇北奪淮入海後,供應輻射狀沙脊成長的物質主要為黃河來沙,尤其是沙脊北部,沙脊南部仍主要受長江來沙影響。現今南黃海輻射狀沙脊的巨大規模和其北大南小的不對稱格架與黃河從蘇北奪淮入海期間供應的巨量泥沙密切相關。

演變

南黃海輻射沙脊群

南黃海輻射沙脊群冰後期南黃海輻射狀沙脊的形成演變過程大致分為五個階段:

(1)從冰後期海侵開始影響本區到最大海侵,主要為控制輻射狀沙脊形成的具有一定強度的輻射狀潮流場的形成;

(2)從冰後期最大海侵到約3800aB.P.,主要為古長江河口灣的充填、長江三角洲的建造、輻射狀沙脊雛形的發育;

(3)從3800aB.P.到黃河從蘇北奪淮入海前,主要為大致以東台為頂點、具有一定規模、南部與北部基本對稱的輻射狀沙脊的形成;

(4)黃河從蘇北奪淮入海到黃河北歸,主要為蘇北岸線向海迅速推進,在蘇北陸上形成埋藏潮流脊,水下輻射狀沙脊北部迅速生長,在形體大小與數量上大大超過沙脊南部,形成現今規模巨大且具北大南小不對稱格架的南黃海輻射狀潮流脊;

(5)從黃河北歸至今,主要是沙脊自身的調整,沙脊外緣遭受侵蝕,沙脊根部加積淤高,由於外蝕內淤使整個輻射狀沙脊呈現向南東方向遷移的趨勢。

總之,冰後期南黃海輻射狀沙脊的形成經歷了一個複雜的歷史過程。其形成模式為從冰後期最大海侵到黃河奪淮入海之前這段時期,由輻射狀潮流場主要改造冰後期河口灣存在時發育的長江水下三角洲的巨量鬆散沙而形成輻射狀沙脊的基底;黃河從蘇北奪淮入海至黃河北歸、再到現在這段時期,由黃河、長江自南、北兩側不同程度地供應泥沙促使輻射狀沙脊成長、壯大以及調整。其形成與冰後期海侵、東中國海潮波系統以及東中國海海岸輪廓決定的具有一定強度、並長期穩定的輻射狀潮流場密切相關;與歷史時期長江、黃河對該區的供沙狀況密切相關。其形成是我國東部長江三角洲與蘇北濱海地區海陸相互作用過程的特定地質歷史階段的必然產物。

建人工島

中國擬在江蘇沿海建超大型人工島

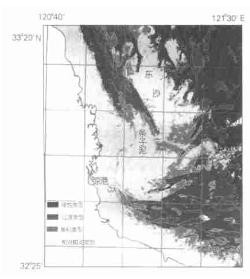

國科學家正在研究如何利用江蘇沿海特有的輻射沙脊群,開發建設總面積約1000平方公里的2個超大型人工島,並以此為依託開發周邊的優良港口資源,該項目總經費1645萬元。

從“南黃海輻射沙脊群空間開發利用及環境生態評價技術”啟動會上獲悉,受特定的潮流環境影響,江蘇沿海中部形成了約2.5萬平方公里的呈輻射狀的海底沙丘群,造就了世界上規模最大的輻射沙脊群——南黃海輻射沙脊群。

項目負責人、南京大學地理與海洋科學學院院長高抒介紹說,對南黃海輻射沙脊群的綜合利用,不僅將大大增加土地面積,而且將“一勞永逸”地解決江蘇缺乏大型優良海港的發展瓶頸。

《江蘇省沿海地區綜合開發戰略研究》提出,江蘇海岸中部的輻射沙脊群是寶貴的土地資源,沙脊群間的深水潮流通道是重要的天然海港港址資源。南黃海輻射沙脊群海區水動力及地質地貌複雜多變,如何以人工島方式科學地開發利用,是江蘇沿海地區開發戰略能否成功實施的關鍵問題之一。

據介紹,這個海洋公益性項目承擔單位為南京大學,協作單位包括中國科學院海洋研究所、中國科學院南京地理與湖泊研究所、河海大學等8家單位,實施時間為2010年至2014年。項目以“東沙”和“高泥”兩個人工島為示範基地,研究強潮環境下以潮流脊為依託建設人工島的技術,提出交通、防災和環境生態保護的措施。

“目前,很多國家都在加強海洋科技的研究,加拿大、韓國等已經成功進行人工島的建設。”高抒表示,作為江蘇沿海開發戰略的重要組成部分,如果一切進展順利,“東沙”和“高泥”兩個超大型人工島將於2020年左右建成。