行政區劃

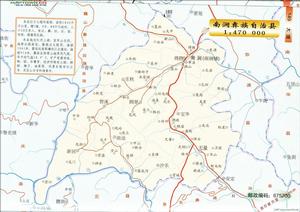

南澗縣地圖

南澗縣地圖南澗縣設4鎮4鄉、80個村(居)委會、1181個自然村、1593個村(居)民小組。其中:南澗鎮,14個村(居)委會、179個自然村、249個村(居)小組;寶華鎮,10個村委會、149個自然村、258個村民小組;公郎鎮,14個村委會、180個自然村、226個村民小組;小灣東鎮,7個村委會、132個自然村、168個村民小組;擁翠鄉,7個村委會、84個自然村、126個村民小組;樂秋鄉,7個村委會、116個自然村、136個村民小組;碧溪鄉,8個村委會、119個自然村、140個村民小組;無量鄉,13個村委會、222個自然村、290個村民小組。

人口民族

人口

截至2013年末,南澗縣總人口為22.31萬人。其中農業人口20.81萬人,占總人口的93.3%;非農業人口1.5萬人,占總人口的6.7%;男性人口為11.47萬人,占總人口的51.4%,女性人口為10.84萬人,占總人口的48.59%。

民族

截至2013年末,南澗縣有漢族、彝族、白族、哈尼族、壯族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、納西族、景頗族、瑤族、藏族、布朗族、滿族、土家族、獨龍族等19種民族。其中,少數民族人口為11.13萬人,占總人口的49.89%。歷史沿革

公元前109年以前,今南澗屬哀牢國。

公元前109年,漢朝征服滇國及昆明、嶲等部族設益州郡,將勢力伸入哀牢國境內設定移民點(縣)劃入益州郡,哀牢國被迫放棄部分屬地;今南澗成為自由地。

公元69年,哀牢國歸附漢朝、其地設永昌郡;今南澗屬永昌郡邪龍縣。

公元225年,蜀漢分建寧、越雋、永昌三郡地設雲南郡;今南澗屬雲南郡。

公元271年,西晉將建寧、興古、雲南、永昌四郡合置寧州;今南澗仍屬雲南郡。

公元420年,東晉滅亡,之後的宋(南朝)、齊(南朝)、梁(南朝)等中國內地王朝逐步退出雲南高原,陳(南朝)代梁(南朝)後,中國內地王朝徹底放棄雲南高原;今南澗成為哀牢土目自治領地。

公元738年,“蒙舍”(巍山盆地)哀牢人入主洱海盆地建立“南詔國”;公元765年,南詔國在“蒙谷”(景東盆地)設銀生節度、統轄“蒙谷”及其以南地區,“領有銀生城、開南城、威遠城、奉逸城、利潤城、茫乃道、柳追和城、撲敗、通遺川、河普川、大銀孔等地”;今南澗屬銀生節度撲敗。

公元937年,前南詔國通海節度使段思平入主洱海盆地建大理國,沿南詔國舊制在“蒙谷”設銀生節度;公元1096年,大理國廢節度、都督等軍事轄區,設八府、四郡、四鎮;今南澗先屬銀生節度、後屬威楚府。

公元1253年,大蒙古國滅大理國;公元1256年,大蒙古國在前威楚府地設威楚萬戶;今南澗屬威楚萬戶欠舍千戶。

公元1275年,元朝(原大蒙古國)改威楚萬戶為威楚路、改欠舍千戶為鎮南州;今南澗屬鎮南州定邊縣。

公元1287年,元朝裁定邊縣、轄地直屬鎮南州;今南澗屬鎮南州。

公元1316年,瑞麗江河谷盆地崛起的傣族聯盟國家“勐卯弄”(漢譯“麓川國”)占領鎮南州、後又放棄;公元1343年,“勐卯弄”(麓川國)軍隊追擊元朝軍隊至漾濞江一帶,鎮南州歸附“勐卯弄”(麓川國),“為百夷渠帥刀斯郎所據”;今南澗屬“勐卯弄”(麓川國)。

公元1382年,明朝軍隊逐步占領雲南高原,“勐卯弄”(麓川國)勢力向西退讓;公元1384年,明朝在鎮南州舊地設鎮南州、定邊縣,皆直屬楚雄府;今南澗屬楚雄府定邊縣。

公元1388年,明朝與“勐卯弄”(麓川國)在定邊縣發生“定邊戰役”,“勐卯弄”(麓川國)軍隊敗退後,定邊縣為明朝軍屯重地。

公元1659年,清朝沿明朝制度設定邊縣,上屬楚雄府。

公元1729年,定邊縣撤銷,轄地東部劃入楚雄府、中部劃入蒙化府、西部劃入順寧府。

公元1770年,蒙化府改為直隸蒙化廳。

公元1912年,直隸蒙化廳改為蒙化府;公元1914年,蒙化府改為蒙化縣,下設南澗縣佐、浪滄縣佐。

公元1932年,蒙化縣南澗縣佐、浪滄縣佐撤銷,改設蒙化縣第四區、第五區、第六區。

公元1940年,蒙化縣將區改為鄉(鎮)。

公元1950年,共產黨在蒙化縣成立人民政府,上屬大理專區。公元1954年,蒙化縣改為巍山縣。公元1956年,巍山縣改為巍山彝族自治縣。公元1958年,巍山彝族自治縣改為巍山彝族回族自治縣。

公元1965年,巍山彝族回族自治縣所轄南澗公社、樂秋公社、擁翠公社、岔江公社、公朗公社、沙樂公社、寶華公社、和平公社,彌渡縣所轄兔街公社,由原隸屬行政區劃出,合併設立南澗彝族自治縣。

自然環境

位置境域

南澗縣位於雲南省西部,在大理白族自治州南端,地處東經100°06′-100°41′、北緯24°39′-25°10′之間。東與彌渡縣接壤,南與景東彝族自治縣毗鄰,西南與雲縣以瀾滄江為界,西至黑惠江與鳳慶縣隔水相望,北與巍山縣相連。縣域東西橫距59千米,南北縱距55千米,總面積1731.63平方千米。地形地貌

南澗縣地處雲南省西部橫斷山系縱谷區,在雲嶺余脈的無量山、哀牢山結合部。地勢由中南部向東北、西南逐步降低。南澗縣最高點為北部的太極頂山,海拔3061米;最低點為瀾滄江畔的小灣子一帶,海拔994米。地形為高中山地區,除縣城為10平方千米的盆地外,大部分為河谷、山巒和坡地構成的山區或半山區。瀾滄江、把邊江、禮社江由西而行,將縣境分割成北部的南澗河谷地、東南部的石洞寺深谷、西南部的公郎河谷及中部與西部大片山嶺地區四部分。地貌構成主要有侵蝕構造地貌、侵蝕堆積地貌、剝蝕地貌、斷塊山地貌、岩溶地貌等。氣候特徵南澗縣北靠東亞大陸、南近熱帶海洋,處於中國西部熱帶海陸季風區域,氣候隨海陸季風的進退有明顯的季節性變化,從而形成乾濕季節分明,四季氣候不明顯,雨熱同季的低緯山地季風氣候。在此基礎上,因受地形和高大山脈走向影響,使光、熱、水等氣象要素在垂直方向和水平方向上產生再分配,因而還呈現山“一山分四季,隔里不同天”的立體氣候和區域氣候。年平均氣溫19.7℃,年極端最高氣溫34.6℃,年日照時數2480.0小時,年降雨量597.0㎜。

河流水系

南澗縣境內有瀾滄江和元江兩大水系,共9條幹流,59條支流。

土地資源

南澗縣七大舉措促進茶產業

南澗縣七大舉措促進茶產業經濟

綜述

2013年,南澗縣國民生產總值實現375925萬元,同比增長11.0%。其中第一產業增加值102153萬元,增長7.0%;第二產業增加值137448萬元,增長8.8%;第三產業增加值136324萬元,增長16.8%。三次產業結構比為27.2:36.6:36.2。第一產業

2013年,南澗縣第一產業總產值達到193625萬元,同比增長15.0%。其中:農業產值75025萬元,增長8.5%;林業產值45364萬元,增長35.6%;牧業產值68038萬元,增長10.0%;漁業產值1966萬元,增長38.4%;農林牧漁業服務業產值3232萬元,增長10.5%。糧食總產量114476噸,烤菸產量7850噸,茶葉產量4260噸,水果產量3661噸,泡核桃產量11174噸;至2013年末,生豬存欄217571頭,大牲畜存欄119110頭,山綿羊存欄80108隻;水產品產量2000噸;2013年,肉類總產量達到35161噸,增長3.5%。第二產業

2013年,南澗縣工業總產值達到347310萬元,同比增長16.0%。其中規模以上工業產值188254萬元,增長11.1%;規模以下工業產值159056萬元,增長22.3%;實現工業增加值110557萬元,同比增長6.5%。規模以上固定資產投資完成98774萬元,增長33.2%。其中,建築業投資完成27853萬元,減少12.8%。第三產業

2013年,南澗縣社會消費品零售總額完成104843萬元,同比增長14.4%。從行業看,批零貿易業完成87528萬元,增長15.5%;餐飲業完成10993萬元,增長7.2%;住宿業完成6322萬元,增長14.0%。完成郵電業務總量8480萬元,增長2.2%。至2013年底,金融機構各項存款餘額307620萬元,增長14.5%。其中城鄉居民儲蓄存款餘額174563萬元,增長16.2%;金融機構各項貸款餘額321034萬元,增長13.3%。社會事業

教育

截至2013年末,南澗縣有普通高中2所,職業高中1所,初級中學12所,國小81所,教學點12個。有幼稚園27所,其中公辦1所,民辦26所。南澗縣學校主要有南澗一中、南澗民中、南澗職中、南澗縣示範國小、麻栗國小、無量山鎮中學等。

文化

截至2013年末,南澗縣有藝術表演團體1個,年內文藝演出96場。總藏書量39471冊。電視人口覆蓋率達99.06%,有線電視入戶率20.0%。衛生

截至2013年末,南澗縣有衛生機構24個,其中醫院有11個。床位556張。有職工418人,其中專業技術人員356人。平均每千人擁有病床2.5張,平均每千人擁有衛生技術人員1.6人。體育

2013年,南澗縣在州級及以上比賽中獲獎牌14枚,其中金牌9枚、銀牌4枚、銅牌1枚。舉行運動會6次,參加體育活動人數達到9.7萬人。城市建設

南澗縣烤菸大田

南澗縣烤菸大田交通運輸

南澗縣地圖

南澗縣地圖境內交通基礎設施的改善,促進了道路運輸業的快速發展。全縣8個鄉鎮均開通了客運班車,縣城開往各地的客運車輛中巴車日發班次達121次,已統一規範進站、從事旅客運輸經營的微型車95輛,客運市場日益活躍;境內“四線一站”工程的實施,加快了物流周轉運輸,貨運事業蓬勃發展,擴大了南澗對外宣傳和開放的力度,交通運輸經濟日趨繁榮。

通訊事業

黑龍潭茶廠

黑龍潭茶廠全縣共有郵政服務人員62人,郵政經營服務網點12個,即縣局綜合門市、城南支局、8個鄉鎮網點(其中小灣東鎮設有新龍街郵政所和瓦富咱商貿區的小灣支局)。有郵運車輛3輛,其中一輛專為小灣電站施工區服務,郵遞腳踏車13輛,委辦汽車郵路6條,郵路總長(單程)346公里,農村投遞路線總長(單程)1776公里,其中步班郵路381公里,腳踏車郵路1315公里,步班和腳踏車混合郵路80公里,直接投遞的郵政妥投點1897個,郵政投遞員21人。

郵政獨立運營以來,在全國郵政快速推進降本增效、扭虧經營,儘快步入良性循環的大決策下,南澗郵政在縣委、政府及大理州郵政局的大力支持下,不斷更新觀念,積極開拓創新,加強企業文化建設、理順管理制度、培養後備人才、狠抓經營服務,先後被命名為“縣級文明單位”、“州級文明單位”,取得了良好的業績,為南澗郵政長遠發展奠定了堅實的基礎。

電信狀況:南澗縣電信分公司承擔著全縣通信普遍服務的職能。公司主要承辦固定電話、小靈通、寬窄帶上網、電路出租和光纖出租等業務。公司內設綜合管理部、運行維護部、經營服務部,下設:公郎電信支局1個,寶華、樂秋、無量、小灣東鎮、擁翠、碧溪電信所6個,沙樂、孔雀嶺電信點2個。公司現有在職員工38人,2004年榮獲州級“文明單位”稱號。

南澗縣電信分公司現有30多個接入網點,全縣交換總容量2萬多線,現有固定電話及流動市話用戶近2萬戶,上網用戶l千多戶。公司不但承擔著縣城和各鄉鎮所在地的通信保障工作,而且還承擔著全縣80個村委會和廣大農村的通信工作,能夠安全、快速、便捷地為黨政部門、各企事業單位、廣大人民民眾提供優質的通信服務。

景區景點

雲霧繚繞的無量山

雲霧繚繞的無量山 南澗縣

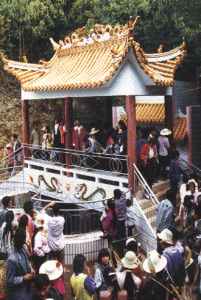

南澗縣靈寶山國家森林公園:靈寶山距南澗縣城56公里,系南澗境內無量山國家自然保護區的一部分,最高海拔2528米。登臨峰頂,北眺蒼山白雪,南望瀾滄“平湖”,東觀哀牢錦繡,西看夕陽紅霞,四州七縣兩江之景盡收眼底。

正如“森林古樹碧清流,藏得三春依舊”,靈寶山山形奇異,頗負盛名,遠眺似臥睡的“佛爺”,給人以靈山的感覺,讓人頓生虔誠之心。在靈寶山山脊之上,至今還保存著宋代大理國時期的石建築群,這些石建築群,大小不一,方位不同,有“老君殿”、“無量殿”、“靈寶殿”、“阿魯臘大殿”等十餘座廟宇組成,所有建築群均用石料砌築而成。屋內石柱、石樑、石坊、石雕、石佛、石香爐、石供品、石裝飾等,惟妙惟肖,栩栩如生,如同鬼斧神工之筆,具有濃郁藝術色彩。每年農曆3月20日為靈寶山山會,周邊村民蜂擁而至,山會熱鬧非凡。

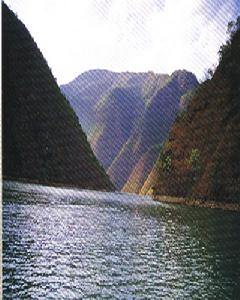

流經南澗境內的瀾滄江

流經南澗境內的瀾滄江立於船頭,香風拂襟,心靜神爽,稚趣頓生,榮辱皆忘……聽著優美的彝族漁歌,你便覺得到江南水鄉之感。這裡將會成為湖光山色的天國美景和旅遊探險的絕地佳境,其自然與人為的山水美景則更可稱為世上稀有,人間罕見。

南澗縣

南澗縣“高山草甸”以南是茂密的原始森林,那裡山體磅礴、蔚然蒼翠、鳥語花香,豁然顯現出酣放自若的粗獷之美。進入黃草嶺,清靜愜意,如達夢地,如臨仙境,令人流連忘返。走進原始林,氣候涼爽,空氣清新,仿佛身處清涼的世界。

小灣風光

小灣風光置於舟中可觀賞到兩岸雄奇秀麗的美景,聽彝族山民悠揚動聽的山歌。江岸兩邊棲息有猴群、野雞、箐雞、岩羊、豹、熊等野生珍稀動物,白天可看到猴群、孔雀、野雞立於江邊樹梢,夜間可聽到豹、熊的吼聲。坐船沿江而下,兩岸群山千姿百態,有的如馬、如獅;有的像睡美人;有的像綠色“金字塔”……江面波平如鏡,時而寬闊無邊,時而狹窄如箐,江中不時還會閃現出一個個綠色的小島。

江邊的懸崖上有上百個溶洞鑲嵌其中,有的可容納千人同歡,有的僅可一人彎腰通過。洞內泉水叮咚,乳石掛立;洞外銀瀑飛掛,溪邊山花爛漫,百鳥爭鳴。村落、梯田點綴于山間,翠竹、芭蕉林盤鏇在山腰,彝家村寨吹煙裊裊,人間喜樂聲聲相應,構成了一幅人與自然和諧相處的優美畫卷。

風味特產

鍋巴油粉

鍋巴油粉南澗鍋巴油粉大致分兩種食法:熱吃和涼吃。熱吃只需在油粉出鍋後,盛入碗內,拌以佐料即可食用;涼吃則等油粉凝固後,用刀打切成條狀,再放入配好佐料的碗中食用。南澗油粉特色不僅在鍋巴上,佐料也顯得尤為重要,主要配以木瓜醋、辣子油、花椒油、芫荽、姜、面醬、醬油、味素、蔥、蒜等多種佐料,酸辣爽口,甘香宜人,品嘗南澗鍋巴油粉確實是一種多味的人生享受。

南澗鍋巴油粉以其獨特風味,作為大理“三月街”綠色食品展銷後,深受消費者青睞。如今南澗鍋巴油粉已走出縣門,遠銷昆明、臨滄、玉溪、瑞麗、保山等地,是到南澗旅遊觀光的首選風味食品。

油雞棕

油雞棕雞棕是一種高等菌類,菌蓋圓錐形,中央凸起,生長成熟時多為淡黃、白、黑色。一般生長在陽光充足、土壤濕潤的樹林或草地上。在南澗許多地方,每到農曆六月至八月雨霧天氣的早上,山上經常會長出一朵朵、一叢叢大小不等、高矮不一的雞棕群,這時人們就會不失時機地上山去尋找採集。將採回家的鮮雞棕用清水浸泡刷洗乾淨後,倒入鍋內沸騰的香油中,並加入適量的精鹽進行炸炒,待水分蒸發乾後裝入切好的鮮紅辣椒反覆翻動煎炸,待紅辣椒的水分基本蒸發完後再加入草果、茴香粉等配料,便做成了有名的特色食品——油雞棕。

南澗油雞棕以其菌質優良、配料考究、製作精細、純香爽口等特點,深受人們的喜愛。

民族風情

彝族是虎的民族,彝語稱虎為“羅”,彝族人自稱“羅羅拔”,即虎的民族。虎舞是為紀念彝祖和圖騰的舞蹈,是彝族虎圖騰崇拜的“活化石”。南澗具有濃郁的彝族風情和豐富的旅遊資源。2003年3月,南澗被文化部命為“中國民間南澗跳菜藝術之鄉”,2008年,“南澗彝族跳菜”被列入第二批國家級非物質文化遺產保護名錄。2009年,《南澗跳菜》音樂入選中國民歌博物館藏音樂。境內有無量山國家級自然保護區和世界最高的雙曲拱壩小灣工業奇觀。小灣電站大壩蓄水後,形成高峽平湖奇觀。在山頂可以領略到小灣電站庫區“高峽平湖”的壯觀景致。置於舟中可觀賞到兩岸雄奇秀麗的美景。坐船沿江而下,兩岸群山千姿百態,江面波平如鏡。

精湛獨特的“南澗跳菜”

“跳菜”,是南澗彝族特有的古香古色的飲食文化,它把粗獷、古樸、生動的民間藝術亮點融匯其中,堪稱“東方飲食文化之一絕”。“南澗跳菜”,不僅包容了飲食文化的精華,而且囊括了民族文化豐富的內涵,更是由衷地表達了對遠道而來客人的一片深情厚意。

“南澗跳菜”是南澗無量山、哀牢山一帶彝族民眾舉行喜慶、婚喪等活動時必不可少的一種習俗。逢喜事,以“跳菜”助興,遇喪事,以“跳菜”化悲,“跳菜”把彝族人粗獷豪放的性格表現得淋漓盡致。

在彝族村寨,不論誰家辦事,村裡的漢子都剃光頭髮,赤露雙臂,下廚做菜,把平時女人擺弄的活兒攬得出神入化,舞著托盤,踏著節拍,跳著上菜,令人眼界大開,食慾大增。

彝家人辦客事時,餐桌迎廚兩面擺開,中間留路,賓客三方圍坐。碗筷撒畢,只聽數聲鑼響,“跳菜”開始,大號、嗩吶齊鳴,兩位“跳菜”大師從廚房裡相繼而出,頭頂菜盤,盤裡裝滿了一碗碗菜餚,在忽高忽低、忽急忽緩的音樂聲中,一前一後,一搖一晃,踏著音樂的節拍,邁開輕柔敏捷的步子,緩緩入場。兩人一邊跳著舞步,一邊做著各種怪相,其動作幽默滑稽,舞姿輕快優美。緊接著,其它“跳菜”者陸續登場。“跳菜”者多為男性,一般兩人一對,一對跟著一對跳,姿態各異,有用頭頂、手托、臂抬,有一人騎在一人肩上,下方兩手托菜盤,上方吹奏金嗩吶,頭頂大菜盤等,變化無窮,伴隨著激悅的嗩吶聲,時而“蒼蠅搓腳”,時而“鷺鷥伸腿”,時而“金鹿望月”,時而“野雞吃水”,時而剛勁有力,時而輕柔似水,剛柔相濟,鏇轉自如,翻轉跺腳,大步舞盤,競獻絕技,不斷地把裝滿菜餚的托盤玩弄得花樣翻新。

當第一對“跳菜”剛完畢,眾賓客緊張、興奮的心弦稍一鬆弛,接著第二對、第三對、第四對……輪翻上台,其中最為精彩的要數“口功送菜”和“空手疊塔跳”。“口功送菜”是“跳菜”者的口中緊銜著兩柄大銅勺,勺上各置一碗菜,頭頂托盤,盤中裝滿了菜碗,多功並用,開張整合,緩緩有序,面帶笑容,邊跳邊上菜。“空手疊塔跳”是“跳菜”頂級高手們,頭頂托盤,盤裝八大碗,雙手十指伸開,每隻手分別托起重疊在一起的四大碗菜,踏著節拍,合著鼓樂,甩開矯健而優美的舞姿,邊跳邊舞,在搭檔們的配合下穿梭席間,“跳菜”便達到高潮,客人們的心也仿佛提到了嗓子眼上,生怕掉下一碗菜來。然而,“跳菜”者從容自若,重疊在一起的菜碗在他們的手臂上,隨著舞姿,自上而下,自下而上,忽前忽後,忽左忽右,不斷變換著位置,始終穩穩噹噹,點滴不撒,在賓客的一片讚嘆叫好聲中,把菜陸續擺在桌上。“跳菜”要有功夫,擺菜也有講究,常見的擺法有“回宮八陣”、“四方形”、“梅花形”、“一條街”等。

神秘的“啞神之舞”

南澗縣公郎鎮蓋瓦灑的彝族村寨中,240多年來也一直流傳著一種古老神奇的舞蹈——“啞巴舞”,又稱“跳啞巴”、“啞巴會”。這舞每年只跳一次,時間為農曆二月初八,原來舞者是全部裸體的,開始著褲。舞者身上塗有油彩圖案,戴著面具,舞時大家都不能出聲,更不能盞燈照明,故名為“啞巴舞”。

相傳多年前,離蓋瓦灑不遠的一個村子叫阿須落,村中廟內供奉一惡神——啞巴神,每逢初一、十五全村老幼都要帶著酒肉去廟裡朝拜供奉,香火很旺,啞巴神有吃有喝,逍遙自在,保佑著村民的平安。有一年阿須村突發瘟疫,幾天后人畜死絕,啞巴神沒吃沒喝,便來到了蓋瓦灑村,使該村婦女生出的子女多數是啞巴,六畜不順,穀物絕收,給村裡帶來了無窮的災難。無奈之下,頭人請來了巫婆,巫婆說:“阿須落村的啞巴神已降到你們村里來了,如果你們不用心祭祀,災難會更加嚴重,啞巴會越來越多。最好的祭祀方式就是舉辦啞巴會、跳啞巴舞。”頭人回村一試,果然很靈。從此,這種習俗一直沿襲至今。

蓋瓦灑村坐落在哀牢山、無量山交界處,山高林密,交通閉塞,全村100戶人家都是彝族。每年正月十五日,全村人都要集中在村後的山神廟內殺雞宰羊獻山神,其中最重要的一項議程就是推選出當年組織“啞巴舞”的三四名“會頭”。會頭的主要任務是主持“啞巴舞”的全部事宜,並要在絕對保密的情況下通過占卦選出當年跳“啞巴舞”的6名選手,直到當天吃完晚飯後才通知本人。

二月初八這天,村民們穿上節日盛裝,家家戶戶殺雞宰羊,全村籠罩在歡樂的節日氣氛中。夜幕降臨,大家齊集村中廣場,點燃篝火,男女老少手持笛子、蘆笙縱情地圍著熊熊火堆“打歌”。打歌隊伍里三層外三層狂歡,舞圈忽圓忽方,舞步千姿百態,騰挪飄逸,歌聲婉轉悠揚,邊吹笛子、蘆笙,邊唱邊跳,人人沉浸在歌舞的海洋中。

會頭則忙著召集舞者化妝,在他們身上塗滿油彩,面部、胸部還要畫上“王”字,並戴上面具。其中4名分別扮成兩對夫妻,男的稱為大啞巴,女的稱作二啞巴,其餘2人則在後腰紮上蕁麻,扮成孔雀模樣,飾演跟隨天神降臨的神鳥。6人的頸、腰、手、足均系有銀飾銅鈴、豬尿泡、羊尿泡等物,手持三須叉、戰刀等古代兵器。當村中的舞場正處在高潮的時候,“啞巴”們在會頭的帶領下突然沖入舞場,頓時鞭炮齊鳴,鼓聲震天,人們大叫大喊,狂歌勁舞,可以對舞場上的少女嬉戲,將整個篝火晚會推向高潮。大約十分鐘後,參加打歌的人們自行離去,在家等候“啞巴”們的到來。

這時,“啞巴舞”才正式開始,“啞巴”們在會頭的帶領下,挨家挨戶起舞。首先由扮演丈夫的男啞巴進入主人家的正堂內狂跳一圈,接著其餘的“啞巴”加入狂舞。舞時,燈光全熄,亦無音樂相伴,舞蹈姿勢無定。由舞者隨心所欲,縱然踩到桌子、椅子、床板也在所不惜,主人反覺吉祥。舞蹈間女“啞巴”用掃帚蘸水和酒不時灑在主人和觀者身上,男“啞巴”將繫於腰際的豬尿泡、羊尿泡內裝的清水擠噴在擁擠著的人們身上,以示令其讓道。兩隻孔雀左右開弓,用長嘴啄人,用尾部蕁麻撩人,其真正的原因是怕觀看者離他們太近,看清真面目。每家大約跳15分鐘左右,主人要給會頭送上三炷香、一碗肉。出門時,主人對舞者道謝平安,並大聲吼叫驅逐之聲,以示將妖魔鬼怪驅出家門。然後跟隨舞隊進入另一家,這樣人就越來越多,隊伍越來越大,像滾雪球似的。每家每戶都跳過之後,全村人就跟隨舞者齊聲吆喝著追逐到村外的河邊,焚燒面具及木製兵器等,表示已將“啞巴神”送還天堂。從此,一年全村消災免難,清吉平安。

如果村里某家曾違反村規民約或做了傷天害理的事,舞者就不進這家跳“啞巴舞”,這對於這家人是很不光彩的事,並預示著要有災難發生。

活動結束後,舞者由會頭帶到隱秘處,卸下腰際的銅鈴等物,洗去濃彩,換上衣服,向會頭領取各家所進的肉和香火。

“啞巴舞”的會頭和舞者一年一換,而且舞者身份絕對保密,村民們也見怪不怪了,不去探究其中原委。

激情燃燒的“彝族火把節”

農曆六月二十五日是南澗彝族傳統的火把節。火把節這天,按習俗要把出嫁的姑娘接回來過節。白天家家戶戶都要殺雞、宰羊,置酒肴敬奉天地,以求對人、畜、莊稼順遂。晚上,點燃大火把,玩耍小火把,以表示豐收喜慶。一般每個自然村要豎上一把大火把,立於相對固定的場所,大火把高3米左右,用松木為桿,周圍綁紮白柴和松明子,平年12道,閏年13道,有的還扎一升斗插於頂端。升斗邊緣安置火炮、禮花、高升、地老鼠等焰火。有的地方各家門前還豎上一把2米高的中火把。小火把則不限數量,不限規模,根據需要而定,一般可以拿在手裡玩耍。此外,各家還要準備一些沫香(陳松香粉末)用來撒在小火把上燃燒。這些準備工作,均要在天黑前就緒。黃昏時分,人們集於大火把周圍觀火把,升斗點燃,火花四濺,五彩繽紛,賞心悅目。夜幕降臨,各家小孩點燃了小火把,追撒遊玩。村村寨寨火光萬點,宛若繁星。孩子們手拿小火把,身背沫香袋,若遇來人即舉手撒沫,用吉祥的火苗,表示對客人節日的祝福。民間還用火把燎照屋角和田邊地頭,燒滅害蟲,以求豐收。撒火把時,邊撒邊喊:“蚊子蒼蠅撒出去,五穀豐登撒進來”。

當火把撒到尾聲,火把場上便燃起篝火,彝族男女老少,身著節日盛裝,圍著篝火,吹著蘆笙,彈起三弦,放開嗓門,開始對歌、打歌,“打歌來,打歌來,老老少少跳起來,阿蘇嘖哩嘖嘖……。”在閃閃的火光下,只見彝家漢子踏著粗獷豪邁的舞步,彝家阿妹扭起輕鬆柔軟的舞姿,載歌載舞,裊娜的倩影忽隱忽現,歌聲清脆悅耳,樂聲悠揚動聽,和諧的節拍此起彼伏,掀起了一浪又一浪的高潮。

火把節的來歷說法不一,有的說,這是天神與地神鬥爭,人們用火把助地神滅蟲戰勝天神。也有的說,火把象徵紅紅火火,用火把來驅家中田中的鬼邪,以保人畜平安,祝願谷穗長得象火把一樣粗壯,喜獲來年豐收。但多數彝族老人們說,相傳這是南詔首領皮羅閣企圖併吞五詔,將五詔會於松明樓而焚殺,鄧賧詔妻慈善諫夫勿往,夫不從而被殺,慈善閉城死,彝族人於是日燃炬吊之。火把節由此而來,沿襲至今,自成民俗節。

文化名人

阿本枝:1962年7月生,1978年,高中畢業。1979年,開始參加跳菜舞蹈。1980年成為一名教育工作者。“跳菜王子”,跳菜文化傳承人。父親是譽滿哀牢山上段的彝族民間藝人“歌郎頭”(即彝族娛樂性舞蹈打歌的領舞者)阿玉幫,在父親的耳濡目染教誨下,在村裡的跳菜舞蹈的環境中成長。阿老師對跳菜文化具有深厚的感情,阿老師為了跳菜文化的傳承,拒絕了南澗縣政府安排的工作,長年走村進寨進行考察學習,並結合自己的跳菜文化知識的積累,把跳菜文化分為兩個系——一是高亢嘹亮的無量山系;二是婉轉含蓄的哀牢山系。

1986年,在南澗鄉土藝術家馬如華的精心培養下,年輕的阿本枝開始在舞台上嶄露頭角。這年,阿本枝隨南澗農民打歌隊兩次進京參加了“全國民族民間音樂舞蹈大賽”,演出了具有濃郁民族特色的集體舞蹈節目《彝族打歌》、三人舞《山雞情》,深受北京各界人士的好評,也受到民間舞蹈專家的關注和重視,兩個節目分別榮獲文化部頒發的編導一等獎、表演二等獎和豐收獎。

2003年又邀請他加入《雲南印象》劇組,阿本枝被楊麗萍的真誠感動,答應受聘為特邀民族民間舞蹈教師。

2000年,在全國第十屆群星獎舞蹈比賽中,他編導的《南澗跳菜》榮獲銅獎;2005年8月,由楊一忠編導的跳菜又榮獲了中國民間文藝“山花獎”一等獎;2008年6月,“南澗跳菜”進入第二批國家級非物質文化遺產名錄。阿本枝三十年痴心不改的堅持,讓“跳菜”藝術不斷得到創新發展。“跳菜”不僅讓外界認識了一種反映彝族精神的舞蹈,更讓南澗出了名,當地政府藉此推出一系列舉措打造南澗“跳菜”名片。

豐富燦爛的民族民間藝術滋養著阿本枝的創作靈感,他用自己的智慧將跳菜藝術傳承與保護、發展與創新相結合,將南澗經典民族民族舞蹈打歌和跳菜藝術融合在一起,豐富了跳菜藝術的內涵;他還將南澗跳菜風格和流派由最早的“宴席跳菜”發展為“鄉村跳菜”和“賓館跳菜”兩種表現方式,並將“舞台跳菜”發展到了“廣場跳菜”。2001年8月,南澗縣舉辦了首屆“南澗跳菜藝術節”,32支代表隊2243名演員表演的大型文藝匯演由阿本枝擔任總編導。其實,南澗縣大型文藝演出活動的編導總是離不開阿本枝。他創作了《命肝心》、《斛度格》等一些深受廣大觀眾喜愛的作品,還將多年來的跳菜藝術創作、表演感悟寫成理論文章刊發在《民族藝術研究》、《大理學院院報》等期刊上。另外,他通過參加三月街民族節、舉辦南澗首屆跳菜藝術節等大型演出活動,發現和培養南澗跳菜藝人1萬多人,讓“南澗跳菜”後繼有人。培養人才、開拓市場、策劃演出,在弘揚和傳承南澗跳菜藝術的道路上,阿本枝永遠有做不完的事。他說,是跳菜藝術點亮了他的生命,讓他的人生如此精彩。

參考連結

http://nj.dali.gov.cn

http://www.xzqh.org/quhua/53yn/2926nj.htm