延安機關幹部搖車紡

延安機關幹部搖車紡南泥灣精神,是以八路軍第三五九旅為代表的抗日軍民,在著名的南泥灣大生產運動中創造的,是我軍在困境中奮起、在艱苦中發展的強大精神力量。

由來

南泥灣

南泥灣1941年,為擺脫困境、戰勝敵人的封鎖,黨中央和毛澤東同志號召邊區軍民積極開展大生產運動。八路軍第三五九旅奉命開赴南泥灣屯田墾荒,在“一把钁頭、一支槍,生產自給保衛黨中央”的口號下,指戰員披荊斬棘,艱苦奮戰,實行戰鬥、生產、學習三結合,戰勝了重重困難,把一個荒無人煙的南泥灣,變成了到處是莊稼、遍地是牛羊的“陝北的好江南”,成為全軍大生產運動的一面光輝旗幟,也同時創造了寶貴的南泥灣精神。南泥灣精神,概括起來就是:“自力更生、艱苦創業,同心同德、團結奮鬥”。南泥灣精神的宣傳推廣,極大地激發了抗日軍民的生產熱情,陝甘寧邊區出現了五穀豐登、六畜興旺、百業繁榮的可喜景象,為中國革命勝利奠定了堅實基礎。

南泥灣

南泥灣自力更生,艱苦創業。開發前的南泥灣,是一片雜草叢生、豺狼成群、沒有人煙的荒野。三五九旅積極回響毛澤東同志“自己動手,豐衣足食”的號召,披星戴月,開荒種植,養豬燒炭,興辦商業和各類工廠,開展勞動競賽,不僅逐步做到糧食、經費全部自給,而且在1944年還向邊區政府繳納公糧一萬擔。

同心同德,團結奮鬥。大生產運動中,毛澤東、周恩來、朱德、任弼時等中央領導以身作則,帶頭參加勞動。在三五九旅,上自旅長,下至勤務員和炊事員,一律編入生產小組,同甘共苦,戰勝困難。正是靠著這種同心同德、團結奮鬥的精神和作風,根據地軍民憑著自己的雙手,不但擺脫了困難,而且創造了世界上少有的奇蹟。

舊址

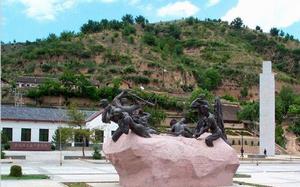

南泥灣革命舊址

南泥灣革命舊址南泥灣革命舊址,位於延安城東南45公里處。南泥灣是延安的南大門,大生產運動中,八路軍359旅在這裡屯墾,是自力更生的一面旗幟。南泥灣是中國共產黨軍墾事業的發祥地,是南泥灣精神的誕生地。百年前,這裡人煙稠密,水源充足,土地肥沃,生產和經濟都十分繁榮。到了清明中期,清統治者挑起回漢民族糾紛,互相殘殺,使這裡變成野草叢生、荊棘遍野、人跡稀少、野獸出沒的荒涼之地。抗日戰爭進入相持階段以後,蔣介石國民黨軍隊向共產黨、八路軍抗日根據地發動了大規模掃蕩,並調集幾十萬軍隊包圍陝甘寧邊區,實行嚴密的軍事包圍和經濟封鎖叫囂著要“餓死八路軍,困死八路軍”。當時,邊區地廣人稀,土地貧瘠,僅有140萬民眾,要擔負起幾萬幹部、戰士和學生的吃穿用,實在是一件難事。正如毛澤東說的那樣“我們曾經弄到幾乎沒有衣穿,沒有油吃、沒有紙、沒有菜、戰士沒有鞋襪,工作人員在冬天沒有被蓋……我們的困難真是大極了”。在這嚴峻的歷史關頭,1939年2月黨中央、毛澤東及時地提出了“發展經濟、保障供給”的總方針和“自己動手”、“豐衣足食”的號召,動員廣大軍民開展大生產運動。

1940年,朱德總司令根據中共中央關於開展大生產運動的指示精神親赴南泥灣踏勘調查,決定在此屯墾自給。1941年春,八路軍一二0師三五九旅長兼政委王震的率領下,奉命開進南泥灣,披荊斬棘,開荒種地,風餐露宿,戰勝重重困難,創造物質財富。1942年,生產自給率達到61.55%;1943年,生產自給率達到100%,到1944年,三五九旅共開荒種地26.1萬畝,收穫糧食3.7萬石,養豬5624頭,上繳公糧1萬石,達到了“耕一餘一”。廣大官兵硬是用自己的雙手和汗水,將荒無人煙的南泥灣彎成了“平川稻穀香,肥鴨遍池塘。到處是莊稼,遍地是牛羊”的陝北好江南。1943年2月,西北局高幹會議上,毛澤東親自為該旅4位領導幹部題詞,給王震題詞“有創造精神”,並嘉獎了三五九旅全體將士,命名為“發展經濟先鋒”。同年3月,延安文藝界勞軍團和魯藝秧歌隊80多人赴南泥灣勞軍,蕭三、艾青、田方等致慰問詞。賀敬之作詞,馬可譜曲的歌舞《挑花藍》唱道:“陝北的好江南,鮮花開滿山,開滿(呀)山;學習那南泥灣,處處是江南,又戰鬥來又生產,三五九旅是模範”,從此膾炙人口的名歌南泥灣誕生,後經著名歌唱家郭蘭英一唱,唱遍了大江南北,唱得家喻戶曉,都知道陝北還有個好江南——南泥灣。

南泥灣窯洞

南泥灣窯洞南泥灣精神是延安精神的一個重要組成部分,其自力更生,奮發圖強的精神核心,激勵著一代又一代中華兒女戰勝困難,奪取勝利。改革開放以來,南泥灣得到更好的開發和建設,特別加強了自然生態的保護和建設。1989年9月,江澤民總書記視察南泥灣,看到新建設的油礦,望著汩汩流出的原油,他高興地說:“看來這油比大慶的油還清呀!”“如今的南泥灣,與往年不一般”。現在南泥灣已建成以革命紀念地為主,集參觀、旅遊、經濟綜合開發為一體的多功能的經濟、文化重鎮。其旖旎的田園風光,迷離多彩的森林景觀,純樸深厚的文化習俗,激勵人心的革命遺址,互相映襯,觀之令人心曠神怡,激情滿懷。南泥灣位於西安——黃帝陵——延安——南泥灣——黃河壺口瀑布——西安旅遊環線上。是延安旅遊名勝景點之一,也是現代都市人度假休閒,陶治情操的絕好去處。南泥灣的主要景點有:毛澤東視察南泥灣舊居、三五九旅旅部舊址、七一八團烈士紀念碑、七一九團烈士紀念碑、中央管理局幹部休養所舊址、南泥灣墾區政府舊址、八路軍炮兵學校舊址、九龍泉和南泥灣大生產展覽室等。1992年4月被陝西省政府公布為第三批重點文物保護單位。

歌曲

背景

延安南泥灣

延安南泥灣1941年,當時延安革命根據地的南面和西面受到國民黨軍隊的封鎖,西面(原文如此—譯者)和北面受到日本人的封鎖,南泥灣小型試驗計畫是回響毛澤東提出“自己動手,豐衣足食”的號召而開始的,靠軍隊自己的努力來完成這項計畫。

“無論哪個戰士,哪個老百姓,想吃飯又不勞動,就不算好戰士,好老百姓,”毛澤東說。“向國民黨那樣跟民眾要糧要錢,不僅里去幫助民眾增加生產,完全是錯誤的。”紅軍第三九五旅(其中大部分的軍官都是經過長征的年輕老兵)全體戰士背著槍、鐵鍬和夠一個季度用的種籽,帶頭到南泥灣去開荒。向美國的拓荒者那樣,他們開了夠種一茬莊稼的地,建造過冬的窯洞和窩棚,招請無地的農民幫忙。他們自造木鋤木犁,學會在樺樹皮上寫字。收了頭一次莊稼後,接著再種,把餘糧賣了,換幾頭耕畜。他們做木紡車,自己製造粗毛呢,為了打破封鎖,同國民黨地區做走私買賣,有時要打遭遇戰。經過了兩個幾乎是挨餓的冬天,南泥灣終於變成了自給自足的山村。這首幾乎人盡皆知,曾經唱紅了蘇區的每個角落的《南泥灣》,直到今天唱起來仍然悅耳動聽,當中洋溢著的革命浪漫情懷更是叫人嚮往不已,更重要的是,其中蘊藏著的南泥灣精神,正是延安精神的核心。中央紅軍在陝北的時候,曾經面臨著重重的困難。蔣介石調集了幾十萬的部隊包圍邊區,實行嚴密的軍事包圍與經濟封鎖,要“困死八路軍,餓死八路軍”。陝北向來地廣人稀,土地貧瘠,養活數萬軍隊與幹部,是件非常困難的事情。毛澤東回憶那時的情景說:“我們曾經沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰士沒有鞋襪,工作人員冬天沒有被子蓋,我們的困難真是大極了。”“自己動手,豐衣足食”,承擔這個艱巨任務的三五九旅在名將王震的帶領下開赴原本是荊棘叢生、野獸出沒的南泥灣,開始了最為頑強的自我拯救:他們披荊斬棘,風餐露宿,以絲毫不亞於前線戰士浴血奮戰的精神,開闢了百畝良田,養豬養羊,織布紡紗,硬生生將不毛之地南泥灣變成了“到處是莊稼,遍地是牛羊”的“陝北的好江南”。有了南泥灣的成就,有了南泥灣的收穫,中國革命才度過了非常時期,紅色延安才走過了寒冬。南泥灣精神也是紅色革命精神的濃縮:從來就沒有什麼救世主,也不靠神仙皇帝,要創造人類的新世界,全靠我們自己。