簡介

在高邑縣花園村南,有一個土疙瘩,傳說這是劉秀當年在高邑登基做皇帝時壘成的土台,人們叫它“千秋台”。相傳在西漢末年,外戚王莽篡權坐了江山;王莽為了鞏固他的統治地位,幾乎殺盡漢室皇帝的後裔宗親。惟有劉秀僥倖逃脫,四處奔走逃命,在多次即將被王莽兵馬擒獲之際,總能絕處逢生,化險為夷,最終重興漢室,開創了東漢王朝。現在河北、山西一帶很多地方都流傳著王莽趕劉秀的故事;而高邑縣不僅是劉秀與王莽對抗的主要戰區,還是劉秀當皇帝的登基地;民間流傳著眾多王莽趕劉秀的傳說,很多村莊還是王莽趕劉秀的遺蹟或衍生品。

千秋台

千秋台千秋台和千年柏:據說西漢末劉秀被王莽追趕,好不容易才逃出重圍來到高邑。那時天氣正熱,劉秀想坐下來歇歇,周圍又沒有大樹,只有一棵柏樹。劉秀坐下來靠著柏樹睡著了,醒來以後說:“柏樹真好,應該冬夏常青,永遠不老。”後來這柏樹果然四季長青,不怕風寒。只是‘永遠不老’變成了“永遠不長”。劉秀睡醒後,心裡說:“我被王莽追趕了好多日子沒個安生,就今天舒服,還能好好歇會兒。這塊地方一定吉利,就在這裡登基算了。於是,就派兵修築了這個“千秋台”,登了基。

相關趣聞

千秋台旁邊的劉秀像

千秋台旁邊的劉秀像於高邑縣的千秋台是當年漢光武帝劉秀稱帝的地方,然而日前,住在附近的村民發現一件稀罕事兒———只要在千秋台與位於其南邊的劉秀石雕像之間跺腳,除了跺腳聲外,還會發出一種類似於金屬撞擊的聲音。很多人聞訊來到千秋台探尋究竟。

■千秋台前跺腳出現清脆怪音

千秋台高約三米,南側有寬約八米的斜台階供人上下,而千秋台南側二十餘米處建有一尊劉秀石雕像。記者注意到,斜台階和劉秀像都是新近建成。

按照附近花園村村民何先生的指點,記者在距離千秋台以南十餘米處跺腳,果然在跺腳聲音之後傳出類似於金屬撞擊的聲音,聲音清脆悅耳,而且距離十多米遠處仍能聽到這聲音。

據何先生介紹,前兩天刮南風時,這種聲音傳得更遠,在距離三四十米遠都能夠聽見。

■鼓掌、按喇叭也有怪音

為了對奇特聲音有進一步了解,記者又到稍遠處跺腳。經過多次試驗記者發現,只有在千秋台與劉秀雕像之間跺腳,才會出現這種奇特的聲音。

記者隨後又在該範圍內鼓掌、按汽車喇叭,同樣能聽到奇特的聲音,只是後者與前者奇特聲音並不完全相同,而是一種聲調更高、更細的聲音。

■怪現象引來眾多好奇者

據何先生介紹,去年國慶節後,高邑縣有關部門對千秋台進行了整修,斜台階及劉秀雕像都是新建而成。“在這次整修之前,我們從來沒有發現過這種奇特的聲音。即使在春節後整修完畢,劉秀雕像揭幕時,這種聲音也沒有立刻出現。只是在最近十來天,有村民到劉秀雕像前祭拜時,才無意中發現這種情況。”

何先生告訴記者,後來一傳十,十傳百,立刻有很多村民到這裡跺腳試驗,甚至還有外地人專門開車到這裡親身體驗一把。“人多時有百十來人一起在這裡跺腳試驗,場面別提多壯觀了。”

■村民紛紛猜測聲音成因

對於千秋台發出奇怪聲音這一現象,附近村民議論紛紛。有的說跟土質有關係。“劉秀石雕像周圍的土地下面都是沙子。當年有人要在這裡打一口井,挖到七八米深一直是沙子,於是大家不敢再挖,怕人會陷進去,就給填上了。”村民由此猜測,正因這裡土質的原因,才導致發出奇怪聲音。

還有村民猜測說是各種回音和在一起產生的和聲。“石雕像底座的對面是一個多層的台階,第一層台階離聲源最近,越往上走台階離聲源越遠,因為各台階接收到聲源的時間不同,因此產生回音的時間也不一樣,各種回音加上劉秀石雕像反射的回音混合在一起,於是產生了現在的效果。”

歷史考證

史書記載劉秀登基處在鄗城南五成陌(今邢台市柏鄉縣),並非在高邑,漢代的高邑是今天的柏鄉,今柏鄉縣有鄗城遺址和千秋亭遺址和光武廟遺址,古碑記載柏鄉縣千秋亭實乃劉秀登基處。到後來古高邑縣改名柏鄉縣,今高邑縣沿用古高邑之名,近代時期,高邑地方官員附會建造千秋台,雲乃劉秀登基處,實乃謬誤流傳至今也。

高邑千秋台里的漢光武帝劉秀雕像

高邑千秋台里的漢光武帝劉秀雕像漢之高邑縣實在今柏鄉縣境內,即古代稱作鄗縣,今柏鄉縣固城店,城殿遺址仍可尋,光武帝登基於鄗南即在今固城店以南,尚有古碑留存,“古鄗舊址”歷來為槐陽八景之首。清朝 魏裔介詩曰:“世變揚塵滄海中,浮雲依舊塞寒空。五城陌照蕭王月,湯沐邑余公子風。救趙應推監者策,摧薪獨羨鄧侯功。鄉園咫尺堪憑弔,驀見青山思不窮。”五城陌就是劉秀登基的千秋台遺址,只是到後來古高邑改名柏鄉,今高邑立縣,沿用古高邑之名,高邑才偽造了千秋台遺址。

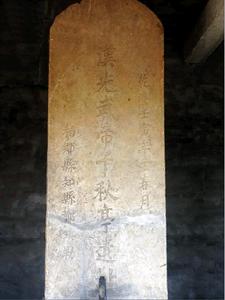

柏鄉縣千秋亭古碑

柏鄉縣千秋亭古碑《後漢書·光武帝紀》細數了這段往事:“光武於是命有司設壇場於鄗南千秋亭五城陌。六月己未,即皇帝位。燔燎告天,鄗於六宗,望於群神……”

其中五城陌就在今柏鄉縣,也即是魏裔介柏鄉(槐陽)八景詩中所說的“五城陌照蕭王月”

25年,劉秀即位鄗南千秋亭五城陌,鄗縣縣治即為今柏鄉縣固城店,劉秀遷都洛陽後,改鄗為高邑,(把鄗字拆開),並設冀州,治鄗(柏鄉固城店),後州治遷鄴。北齊時,高邑縣治才遷至今高邑縣城。鄗城遺址在七七事變時尚存內城外城和四門遺址,北城門上有“古鄗城”三個大字,有足夠的證據證明劉秀登基的千秋台的地方在今柏鄉縣境內。

劉秀登基

柏鄉縣固城店歷史沿革

柏鄉固城店為古鄗縣治所,始建於唐堯時代,春秋時期,這裡已是著名城邑。《史記·封禪書》記載:“齊桓公稱霸,令諸侯於蔡丘,而欲封禪,管仲諫曰:"古之封禪,鄗上之黍,北里之禾,所以為盛也".”此鄗即今柏鄉固城店,足見固城店的歷史之久。周顯王十二年(公元前357年),趙成侯、魏惠王相會於鄗。三十七年(前332年),中山犯趙,以水圍鄗,吞鄗。

柏鄉千秋亭古碑之一

柏鄉千秋亭古碑之一前305年,趙武靈王伐中山,收復鄗城,前287年,齊國伐趙,取邢、任、鄗諸城,

前258年,信陵君竊符救趙,趙賜信陵君以鄗為湯沐邑。

漢建武元年(公元25年)劉秀即位於鄗南千秋亭五城陌,後遷都洛陽,改鄗為高邑,(把鄗字拆開),並設冀州,治鄗(柏鄉固城店),後州治遷鄴。北齊時,高邑縣治才遷至今高邑縣城(以前高邑縣叫房子縣)。鄗城遺址明代時尚保存完整,周16里,占地數千畝,古城有內外兩重,內城在七七事變時仍可見城牆遺址和城門遺址,北城門上有“古鄗城”三個大字,但是可惜文革期間,這些遺蹟被破壞了,不過我們仍然有足夠的證據證明劉秀登基的千秋台的地方在今柏鄉縣境內,高邑縣治所在北齊時才到了今高邑縣,顯然今高邑縣境內那個千秋台為後世好事者附會偽造的。