北京天主教東堂

北京天主教東堂發展歷史

北京天主教東堂

北京天主教東堂1966年8月21日,東堂關閉。1980年開始修復,同年12月24日正式開堂。自1990年起該堂被列為北京市重點文物保護單位。為了展示教堂在王府井大街的文化特色,2000年上半年,北京市政府撥巨款對東堂進行全面整修,擴建堂前廣場,2000年9月11日再次復堂開放。開堂之夜,北京市委書記賈慶林親自進入堂前廣場視察並向傅鐵山主教祝賀。劉淇市長也來東堂視察。

從1980年代初開始,東堂先後有羅福林神父、王寶發神父、李山神父、王學群神父等擔任本堂。現任本堂高陽神父,副本堂孫永書神父。

堂內建築

北京天主教東堂

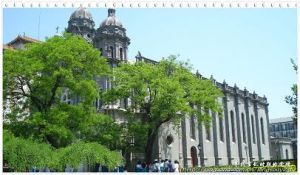

北京天主教東堂東堂院內,中間為天主堂,坐東朝西,面闊25米,共約30間,坐落在青石基上,堂頂立十字架3座,中間大,兩旁小。堂內有18根圓形磚柱支撐,直徑65厘米,柱礎為方形,堂內兩側掛著耶穌受難等多幅油畫。原院內堂北為惠我女校;堂南、西有教室,東有一院,內有花池、平房、樓房,為神父住處。堂東為一大空地,是學校操場。占地近1萬平方米。東堂內曾保存有多幅宮廷畫師郎世寧繪的聖像。

王府井天主堂主體建築保存完好,建築屬羅馬風格,為磚木結構,灰磚清水牆,坐東朝西,面闊25米,開間30間,建築整體坐落在青石基座上,正立面共有三座穹頂式鐘樓,樓頂立十字架3座,中間一座鐘樓高大,兩側的鐘樓和穹頂均相對較小。教堂堂部空間內有18根圓形磚柱支撐,柱徑65厘米,柱礎為方形,堂內兩側掛著耶酥受難等多幅油畫。

意義

北京天主教東堂

北京天主教東堂康熙初年,安徽徽州新安衛官生楊光先在輔臣鰲拜和蘇克薩哈等人的支持下,向禮部呈《請誅邪教狀》,指控湯若望等傳教士造傳妖書,煽惑民眾,潛謀造反,請求朝廷早日剪除禍害。康熙四年春,湯若望被捕下獄,安文思、利類思亦被捲入其中,因此教堂也遭到破壞,直到康熙皇帝親政,湯若望等人才得到平反。後來傳教士費隱來京,在此掌教。康熙五十九年時,他籌資擴建了這座教堂,由傳教士莫哥擔任設計,郎士寧負責繪畫、裝飾,該堂門窗鑲嵌了彩色玻璃,四壁點綴了各種油畫,顯得格外壯觀、美麗。同時還附設了學校,利用教育擴大影響。

雍正皇帝登基後,施行禁教政策,曾將該堂徹底拆毀,至鹹豐年間這裡仍是一片空地。現存的教堂是義和團運動後,於光緒三十一年(1905)重建的;今天它經過重新裝飾、美化,不但經常進行宗教活動,而且已成為北京王府井地區一處風景亮點。

北京天主教的建築風格

北京天主教東堂

北京天主教東堂天主教傳入中國的年代,可以追溯到元代。據查,門頭溝的後桑峪村在1294年就曾來過兩個外國傳教士,他們不知為什麼要跑到老遠的那個小山村去傳教,1334年,在幾間民房裡建立了北京第一座天主教堂。明末的1582年,義大利傳教士利瑪竇來中國傳教。接著,日耳曼傳教士湯若望於明末天啟二年(1622年)來到北京。自此,天主教堂在北京建了起來。目前城內屬北京教區的有8座天主教堂:東堂,西堂,南堂,北堂,東交民巷堂,南崗子堂,平房堂,東管頭堂。還有9座在郊區。總共是17座。

由於天主教源於西方,因此北京的教堂建築形式皆與西方教堂相似,即以羅馬式,哥德式為主。只是朝向按照中國“坐北朝南為尊”的習慣,大多數天主教堂都是正立面朝南(而外國則是坐西朝東的)。其中,哥德式建築高聳的尖塔和內部挺拔的尖拱券頂所烘托出的向上感,以及刻意追求的悠長的交混迴響使神父的聲音聽起來充滿神秘感,因而特別受到教堂建造者的青睞。不少教堂的建築形式都受到哥德式的影響。天主教信奉聖母瑪利亞。在這十幾座教堂外都有為她修建的“聖母山”或“聖母亭”。山是中國園林特有的假山,聖母安立在山洞之中。紅柱琉璃瓦頂的中式亭子與潔白的聖母像顯得十分和諧。其中永寧堂的“聖母亭”,考慮到聖母像比較高大,特意將柱子拔高了許多,這是很有意思的。

天主教在中國

北京天主教東堂

北京天主教東堂清初,天主教在中國得到較順利的發展,神職人員像湯若望、南懷仁等,都受到朝廷相當的禮遇,甚至封為朝臣。但由於與中國政治文化的矛盾和衝突,再加上是否允許中國教民祭祖祀孔的禮儀之爭,導致了從康熙後期開始的百年禁教,使天主教在中國的發展受到極大的打擊和挫折。這種情形一直持續到道光二十二年(1842年)鴉片戰爭後,清廷與英國簽訂的《南京條約》,才解開天主教在中國被禁教的束縛。此後,隨著列強對中國的政治及軍事干預,天主教在中國得到快速的發展,到19世紀末,各國傳教士已在多數府、州、縣建立教堂,特別是在中日甲午戰爭以後,全國各式教堂已急遽增加至4000餘處,教民約有近100萬人。

宗教的信仰,本是一種文化的傳承,與本國的歷史及習俗有極大的相關性,但由於各國國情的不同與文化差異的影響,有時會造成令人無法彌補的遺憾和災難。1900年義和團和天主教間的衝突所引發的“庚子事變”,就是這種遺憾的具體史實。

在“庚子事變”中,北京包括東堂、南堂、西堂和北堂在內的多座教堂,均遭義和團團民焚毀攻擊。特別是在1900年6月21日,當慈禧對各國下達“宣戰諭旨”後,清軍亦協助團民攻擊教堂和使館,而其中以攻打北堂西什庫教堂最為慘烈,團民和防守在教堂的教民,均有極大的死傷。

從1900年6月16日開始至8月14日為止,約10000名義和團團民和清軍,聯合攻打由法國天主教駐京總主教樊國梁所服務的西什庫教堂。樊國梁在中國除了宗教的活動外,還長期為法國在華侵略的利益服務,因此,在事件發生後,他從法國及義大利公使館借來部分水兵,連同當時大約3000多名的華人信徒在內,以武裝抵抗義和團的攻擊。由於他與當時權傾一時的軍機大臣榮祿關係甚篤,在榮祿的授意下,命清軍不必猛攻,並在調撥攻擊的炮彈中,混入整批的廢品,致使手持大刀長刃、奮力攻擊教堂的團民在法、意軍隊機槍的掃射下,傷亡極重。連續數十日的圍攻,義和團始終沒有辦法攻入教堂,只是讓更多的團民和教民,在這一場誰也說不清對錯的事件中,含怨犧牲而已。