形成

冰斗

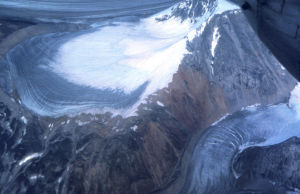

冰斗位於雪線附近由雪蝕凹地演化成的斗狀基岩冰川侵蝕地貌。山嶽冰川常見的冰蝕地貌類型。主要由冰川在凹地中對底部和斗壁進行鏇轉磨蝕、刻蝕和拔蝕而產生。典型的冰斗由岩盆、岩壁和岩檻組成。底部為岩盆,平面呈半圓形,三面為峭壁相圍,出口處有突起的岩檻,常可見羊背石。岩盆為封閉凹地,冰川消退後積水成湖,稱冰斗湖。典型的冰斗大多發育在冰川作用時間長的海洋氣候條件下;大陸性冰川區的冰斗往往缺乏岩盆。

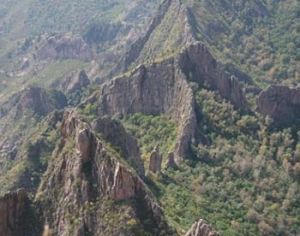

按分布位置不同可以分為谷源冰斗和谷坡冰斗兩類。谷源冰斗分布位置高,一般大於谷坡冰斗,往往還有次一級冰斗分布其周圍。冰斗不斷擴大,斗壁後退,相鄰冰斗間的嶺脊變成刃狀山脊,稱為刃脊。由數個冰斗包圍形成尖狀金字塔形山峰稱為角峰,其發育程度是冰川地形發育成熟與否的標誌之一。

冰斗是山嶽冰川最典型的冰蝕地貌,位於冰川的上部,呈半圓形的劇場形狀或圈椅狀,三面環以陡峭的岩壁,開口處為一高起的岩檻,冰斗底部是一個窪地。

冰斗主要是在過去山坡凹處河源集水盆地等窪地基礎上發展起來的。由於窪地內積雪成冰,周圍基岩受到凍融風化作用而凍裂破碎,冰川運動時把這些崩解物質從窪地中搬走,從而在冰川與窪地的崖壁之間,形成源頭裂隙。以後冰雪又充填裂隙,經凍融風化產生的碎屑物又被運動的冰川帶走。這種過程反覆進行,岩壁不斷被侵蝕後退,窪地逐漸擴大。同時窪地底部由於冰雪的壓力和侵蝕,也被蝕低加深,原來是小型的積雪窪地,便發展成為圈椅狀的冰斗。

特點

冰斗

冰斗山地冰川源頭的漏斗狀聚冰盆地。是寒凍風化、冰緣作用和冰川挖掘共同營造的結果。其底部較深,四周岩壁陡立,一側冰川出口處有高起的冰檻。與淺盆狀的雪蝕凹地明顯不同。冰斗的形成與雪蝕作用有關,其前身往往是雪蝕凹地。因雪線附近常年積雪,雪的補給豐富、冰斗均分布於雪線附近,故冰斗的分布高度,在同一地區都是大致相同的,並且均勻地向某一方向變化(升高或降低)。不同時期形成的冰斗高度,隨雪線高度不同而異。在同一山地,通常有冰鬥成層排列的現象。這是鑑別古雪線的位置及其變化的主要證據之一。雪蝕凹地同積雪有關,而雪線的存在與山地地形條件和坡向有關,故它們的分布是不規則的。珠穆朗瑪峰世界第一高峰珠穆朗瑪峰就是一座高出冰斗底部達300米的角峰。