基本概念

再生醫學(regenerativemedicine)的概念可以有廣義和狹義之分。

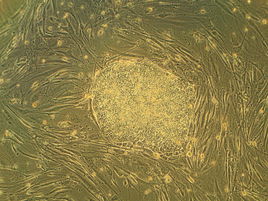

廣義上講,再生醫學原先指體內組織再生的理論、技術和外科操作,也可以認為是一門研究如何促進創傷與組織器官缺損生理性修復,以及如何進行組織器官再生與功能重建的學科,可以理解為通過研究機體的正常組織特徵與功能、創傷修復與再生機制及幹細胞分化機理,尋找有效的生物治療方法,促進機體自我修復與再生,或構建新的組織與器官以維持、修復、再生或改善損傷組織和器官功能。

狹義上講是套用生命科學、材料科學、臨床醫學、計算機科學和工程學等學科的原理和方法,研究和開發用於替代、修復、重建或再生人體各種組織器官的理論和技術的新型學科和前沿交叉領域。

再生醫學標誌著醫學將步入重建、再生、“製造”、替代組織器官的新時代,也為人類面臨的大多數醫學難題帶來了新的希望,如心血管疾病、自身免疫性疾病、糖尿病、惡性腫瘤、阿爾茲海默病、帕金森病、先天性遺傳缺陷等疾病和各種組織器官損傷的治療。再生醫學的內涵已不斷擴大,包括組織工程、細胞和細胞因子治療、基因治療和微生態治療等。國際再生醫學基金會(IFRM)已明確把組織工程定為再生醫學的分支學科。隨著組織工程概念的擴展,凡是能引導組織再生的各種方法和技術均被列入組織工程範疇內,所以在一般情況下,組織工程和再生醫學並沒有嚴格區分。

機遇與挑戰

再生醫學(regenerative medicine, RM)原先指體內組織再生的理論、技術和外科操作;現在,它的內涵已不斷擴大,包括組織工程、細胞和細胞因子治療、基因治療、微生態治療等,國際再生醫學基金會(IFRM)已明確把組織工程定為再生醫學的分支學科。 據介紹,第一位提出“組織工程學”術語的是美籍華裔科學家馮元楨教授。組織工程學的基本原理是,從機體獲取少量活組織的功能細胞,與可降解或吸收的三維支架材料按一定比例混合,植入人體內病損部位,最後形成所需要的組織混器官,以達到創傷修復和功能重建的目的。 王正國認為,組織工程的科學意義不僅在於提出了一個新的治療手段,更主要的是提出了複製組織、器官的新理念,使再生醫學面臨重大機遇與挑戰。 王正國說,一般情況下,組織工程學和再生醫學沒有嚴格區分。現在學術界認為,凡是能引導組織再生的各種方法和技術均被列入組織工程範疇內,如幹細胞治療、細胞因子和基因治療。從外科學的發展歷程來看,在先後經歷了三個“R”階段,即“切除(Resection)、診療(Repair)和替代(Replacement)”之後,組織工程學的出現,意味著外科學已經進入“再生醫學”的新階段,即第四個“R”。

“再生醫學”突破“拆東牆補西牆”。據介紹,目前機體損傷和疾病康復過程中受損組織和器官的修復與重建,仍然是生物學和臨床醫學面臨的重大難題。藉助於現代科學技術的發展,使受損的組織器官獲得完全再生,或在體外複製出所需要的組織或器官進行替代性治療,已經成為生物學、基礎醫學和臨床醫學關注的焦點。 據報導,全世界每年約有上千萬人遭受各種形式的創傷,有數百萬人因在疾病康復過程中重要器官發生纖維化而導致功能喪失,有數十萬人迫切希望進行各種器官移植。但令人遺憾的是,一方面,目前的組織器官修復無論是體表還是內臟,仍然停留在瘢痕癒合的解剖修復層面上,離人們所希望的“再生出一個完整的受損器官”差距甚遠;另一方面,器官移植作為一種替代治療方法儘管有其巨大的治療作用,但它仍然是一種“拆東牆補西牆”的有損傷和有代價的治療方法,而且由於受到倫理以及機體免疫排斥等方面的限制,很難滿足臨床救治的需要。 王正國說,上世紀90年代以來,隨著細胞生物學、分子生物學、免疫學及遺傳學等基礎學科的迅猛發展,以及幹細胞和組織工程技術在現代醫學基礎和臨床的套用,使得現代再生醫學在血液病、肌萎縮、腦萎縮等神經性疾病的治療方面顯示出良好的發展前景。

領域探索

目前,再生醫學領域正在探索的3大策略包括:通過移植細胞懸浮體或聚合體來替代受損組織;實驗室生產的能夠替代天然組織的生物化人工組織或器官的植入;通過藥物手段,對損傷組織部分進行再生誘導。然而,目前還沒有任何一種策略取得完全令人滿意的結果。

專家建議

會議專家認為目前統一對再生醫學概念的認識還為時過早,重要的是如何形成幾個重要的科學問題。專家對再生醫學將來的發展提出了以下建議:

再生醫學要解決的科學問題是什麼

1、需要進一步明確再生醫學要解決的科學問題是什麼?只有明確再生醫學需要解決的科學問題,才有可能在基礎理論方面獲得突破和為將來的發展打下基礎。專家們認為,再生醫學的科學問題實際上是發育生物學所面臨的問題,其核心是細胞的誘導分化與調控。將基礎研究、產業化和企業生產這三階段相銜接,才可能將目前個體化治療進入到有統一標準的臨床治療。目前我國基礎理論研究水平有限,一定程度上阻礙了臨床的發展。雖然臨床前景很好,但一考慮到可能會癌變就不敢做了,這不是臨床的問題,說明很多理論需要研究。

基礎理論創新與解決臨床的實際問題相結合

2、再生醫學的發展必須堅持基礎理論創新與解決臨床的實際問題相結合,多學科結合,走出一條以創新為基礎,以服務病人為目的的科研之路。從研究總體上來說,再生醫學上的問題更多的是套用研究,應多考慮臨床的需求,研究的結果服務於臨床。目前再生醫學的一些領域中,如組織工程與幹細胞治療方面與臨床的結合比較緊密,一些治療方法和治療產品已在臨床套用並初步觀察到一些成功的苗頭,這是一個好的開端。但目前在再生醫學基礎理論尚沒有完全突破的情況下需不需要開展相關的臨床治療值得考慮。鑒於目前國內外的發展,可以選擇一些治療目的明確、易於觀察,治療手段方便的適應症開展研究。

要特別注意長期效應和可能的不良反應

3、在臨床觀察中要特別注意長期效應和可能的不良反應,主要是幹細胞安全性和定向分化的問題。多位專家強調,與傳統醫藥幾千年歷史和化學製藥幾百年歷史相比,再生醫學中的某些治療方法,如幹細胞治療,生物產品治療,基因技術以及組織工程技術等的發展歷史仍是很短,只有幾十年或十餘年,因此在這么短的時間內要確切評價一種治療方法需要持更加慎重的態度,一方面使這種治療方法更具科學性,同時在另一方面也切實保障病人的生命安全。

注意倫理和道德問題

4、注意倫理和道德問題。在討論會中,大家比較關心在開展再生醫學研究中可能涉及的倫理學問題。要重視立法,倫理法規要與國際接軌,在這個問題上我們的意識是落後的,做得還不夠。有人想捐贈遺體,但找不到地方接受,而且器官移植不規範、很浪費,每次只拿一個器官。在此呼籲管理部門應出台相應的倫理政策、法規,呼籲對遺體的捐贈立法。還要注意安全性和風險性。這些倫理學的問題有待我們在前進中逐步解決。

相關領域的拓展

5、目前我國的團隊跨度比較大,需要做大量的基礎研究工作,在某些領域雖然建設發展很快,已很超前,但弱勢需要加強,更需要有創新性,同時要有科學的認識過程,對發展有合理的預測。所以如何組建再生醫學的優勢團隊,如何和各個領域的專家整合起來進行合作,以集中力量進行科學攻關和組織重大科技項目。

套用研究和產品概念的問題

6、套用研究和產品概念的問題。國內對產品的概念沒有很清楚的理解,如果企業能早些介入基礎研究會有很好的效果,我國的科研人員也應加強對企業和產品的了解,使科研成果轉化成生產力。

大量投資

中國的數據顯示該國如今每年培養40萬科學與醫學的畢業生,並從海外招募了許多高水平科學家。

中國在科技方面的研發開支額度已經從1996年的59億美元增長到了今天的440億美元。幹細胞研究、組織工程和基因療法是獲得優先資助的關鍵領域,在很大程度上集中於中國主要中心城市的大學、醫院和研究機構,特別是北京和上海。

中國再生醫學研發資助的約78%被用於產品開發,另外約16.8%用於套用研究。而中國已經開發出了大量靈長類動物群用於臨床前測試,而且一系列療法開始了臨床測試。

根據MRC,中國對臨床套用的迫切要求——這讓它可以迅速產生新的科學知識——是以損害一些基礎研究為代價的,這些基礎研究旨在克服控制幹細胞行為和分化等技術挑戰。

中國研發預算只有5.2%分配給了基礎研究,相比之下日本、韓國和美國的比例是13%到19%。即便是那些分配給支持“戰略基礎研究”的基礎研究資助也被設計成鼓勵套用。

研究規則

管理中國研究的指導方針是自由的,但是與其他國家的指導方針類似。

中國的規定禁止生殖性克隆、使用受精超過14天的人類胚胎、人類與非人類配子(在受精過程中結合的細胞)融合或把研究胚胎植入人類或動物子宮。

科學家被要求獲得實驗對象的知情同意,而研究機構必須擁有批准涉及人類胚胎幹細胞研究的倫理審查委員會。

中國的生殖診所成為了一些研究所使用的廢棄的胚胎幹細胞的來源,而臍帶血庫可能成為臨床套用的幹細胞來源。

治療性克隆是允許的,使用多餘胚胎或來自流產的廢棄胎兒細胞以及人工輔助培育的胚胎也是允許的。