人物經歷

永和五年(349年),石虎死,石世即位。同年五月,石遵得到冉閔支持發動政變推翻石世。起初,石遵答應立冉閔為皇儲,後來卻立石衍為皇儲,引發冉閔的不滿。孟準等人勸石遵誅殺冉閔,石遵便與其兄石鑒及母親鄭櫻桃商議,鄭櫻桃認為石遵之所以能夠即位,冉閔有功勞,不可殺他。會後,石鑒將此事密報冉閔。冉閔遂聯合漢族將領李農和王基推翻並誅殺鄭櫻桃與石遵,改立石鑒。冉閔被任命為大將軍,並掌控大權。石鑒即位後,胡漢兩族間的矛盾逐步走向激化,胡人不斷掀起暴動和兵變。350年,石鑒欲殺冉閔,事敗後反為冉閔和李農所殺。冉閔殺石鑒之前,發布了“殺胡令”和“討胡檄文”致書各地,從面引爆了漢族人民積壓了近半個世紀的國讎家恨,點燃了漢族人民的復仇反抗怒火,冉閔宣布:“內外六夷,敢稱兵杖者斬之!”於是漢族人民對胡人進行空前規模的民族復仇,無貴賤男女少長皆斬之,史載當時的全國各地方的漢族人民“所在承閔書誅之”,於時高鼻多須,頭髮略有發黃者亦被殺,史載僅鄴城即有二十餘萬人被殺。其後建立魏國,依然建都於鄴城(今河北邯鄲市臨漳縣城西南20公里鄴城遺址,見圖1),改年號永興。冉閔遣使臨江告東晉:“胡逆亂中原,今已誅之。若能共討者,可遣軍來也。”由於冉閔已稱帝,無法得到東晉支持。

在殺胡令前夕,隨著後趙統治的逐步瓦解,胡漢兩族間矛盾開始趨於激化,而當時冉閔發動政變襲殺石遵並奪取了政權,改立石鑒,並立即對後趙朝廷進行了重新改組,清洗了一批胡人官員,轉而將一批漢族官員特別是漢族知識分子安插到要害職位上:“鑒乃僭位,大赦殊死已下。以石閔為大將軍,封武德王,李農為大司馬,並錄尚書事;郎闓為司空,秦州刺史劉群為尚書左僕射,侍中盧諶為中書監。”,而胡人由於以往對漢族人太殘忍,因而非常懼怕漢人上台後會乘機報復,因而冉閔的奪權及對後趙朝廷的漢化改組,遂引起各地胡人將帥、部酋的強烈反對,這時各地胡族勢力就已經紛紛聚集重兵屯於各方重鎮,覬覦以鄴城為中心的河北河南一帶,對冉閔的根據地鄴城形成了四面包圍之勢,大戰已經是一觸即發。

而以石祗為首的外地羯族勢力則下手更早,早在殺胡令之前,石祗羯族集團就已經與羌族氐族勢力聯合起來討伐冉閔:“時石祗在襄國,與姚弋仲、苻洪等通和,連兵檄誅閔、農”,準備進攻鄴城。鄴城內部,胡人也是不斷掀起兵變,先是“鑒使石苞及中書令李松、殿中將軍張才等夜誅閔、農於琨華殿,不克,禁中擾亂。鑒恐閔為變,偽若不知者,夜斬松、才於西中華門,並誅石苞。”,接著是“中領軍石成、侍中石啟、前河東太守石暉謀誅閔、農,閔、農殺之。”,再接著,胡人掀起更大規模的暴亂:“龍驤孫伏都、劉銖等結羯士三千伏於胡天,亦欲誅閔等”,這就引起了矛盾的徹底大爆發。

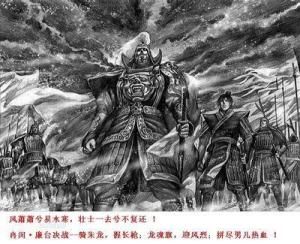

公元352年,冉閔將城中的軍糧分給百姓。獨自帶領1萬人馬(步兵為主)去爭糧。結果被鮮卑的14萬大軍(騎兵。還有數萬後續部隊)包圍。在拚死突圍的冉魏士兵掩護下,冉閔連殺三百餘人,終於殺出包圍圈(戰鬥經過本文從略),但那匹和冉閔一樣勇猛的朱龍戰馬卻因過度疲勞而倒下,冉閔被俘,他的手下仍然在機械地和敵人拚命,掩護隨軍的其他重要官員撤離戰場,一直殺到最後一人……慕容恪捉到冉閔後,獻與國主慕容俊,慕容俊嘲笑冉閔:“你只有奴僕下人的才能,憑什麼敢妄自稱天子?”冉閔怒道:“天下大亂,爾曹夷狄,人面獸心,尚欲篡逆。我一時英雄,何為不可作帝王邪!”慕容俊大怒,令人鞭之三百,然後送至龍城,斬於遏陘山。冉閔死後,山左右七里草木悉枯,蝗蟲大起,從五月到十二月,天上滴雨未降。慕容俊大驚,派人前往祭祀,追封冉閔為武悼天王,當日天降大雪,過人雙膝。(正史記載,決非杜撰)作者語:冉閔壯志未酬,天地為之大慟,可惜上天既然體恤冉閔的用心,為何不乾脆賜他勝利的結局。為何還要讓他的冤屈千年不得昭雪,受盡同胞的謾罵。蒼天不公,造物不仁,不知何時冉閔的英雄事跡才能在世間廣為流傳。

冉閔殘酷屠殺胡人,胡人於是提前發動了蓄謀已久的軍事反撲。350年,石虎庶子石祗於襄國(今河北邢台)稱帝,胡人將官紛紛回響。350年1月,後趙汝陰王琨及張舉、王朗率軍七萬伐冉閔,冉閔率騎兵千餘與戰於城北,大破之,石琨等大敗而去;350年6月,六月,石琨又率大軍10萬進據邯鄲,後趙鎮南將軍劉國自繁陽會之,冉閔又率軍大破之,死者萬餘人,劉國還繁陽;八月,後趙張賀度、段勤、劉國、靳豚集中約20萬主力於昌城,將攻冉閔,冉閔率軍反擊,戰於蒼亭,後趙軍全軍覆滅;351年二月,石祗聯合鮮卑、羌人夾擊冉閔,冉閔因屢勝而輕敵,導致大敗,部眾大量死亡。此戰後,冉閔所據的徐州、豫州、兗州和洛陽歸降東晉,東晉勢力於是重返中國北方。冉閔繼續與胡人攻戰。期間冉閔誅殺齊王李農及其三子。351年,石祗部下劉顯在陽平之戰中為冉閔擊敗,被殺三萬餘人,被迫投降冉閔,並回軍殺死石祗,從而後趙滅亡。七月劉顯又背叛冉閔,自稱皇帝,並率軍攻冉閔,為冉閔所敗;352年正月,冉閔率領8000騎兵攻克襄國,殺劉顯,至此後趙殘餘勢力基本被消滅,但前燕軍攻勢日急,前燕慕容恪率10萬騎兵進攻冉閔,追至廉台(今河北石家莊東部無極縣東北),起初冉閔出擊,十戰十勝,後來陷入鮮卑大軍重圍,冉閔突圍東走二十餘里,坐騎朱龍突然死亡。冉閔於是被趕上的前燕兵所俘。前燕大軍隨即進圍鄴城,鄴城守軍艱苦抵抗鮮卑軍達100多天,糧盡援絕,人相食,八月鄴城陷落,冉魏滅亡。冉閔被送於薊城(今天津市薊縣),前燕國王慕容俊企圖乘機嘲笑冉閔,道:“你只有奴僕下人的才能,憑什麼敢妄自稱天子?”冉閔大怒道:“天下大亂,爾曹夷狄禽獸之類猶稱帝,況我中土英雄,何為不得稱帝邪!”,慕容俊惱羞成怒,令人鞭之三百,“斬於遏陘山,山左右七里草木悉枯,蝗蟲大起,五月不雨,至於十二月。俊遣使者祀之,謚曰武悼天王,其日大雪。是歲永和八年也。”(肆行勞祀曰”悼“;年中早夭曰“悼”;恐懼從處曰“悼”,這裡的“悼”,意指“年中早夭”,表示同情、悼念,“武”為美謚,意為武勇過人,演義小說《五胡錄》則以為“武悼”是慕容氏對冉閔的惡謚,誤也,因為“肆行勞祀”是指窮奢極欲、荒淫無恥,而冉閔即便窮兵黷武,也應與“肆行勞祀”無關)。

評價

著名史學家范文瀾《中國通史》對慕容雋致祭贈諡予冉閔一事的評價為:“他的野蠻行動反映著漢族對羯族匈奴族野蠻統治的反抗情緒,所以他的被殺,獲得漢族人的同情。慕容雋致祭贈諡,正是害怕漢族人給予冉閔的同情心。”(范文瀾《中國通史》)

當代權威歷史著作《魏晉南北朝史綱》一書也對冉閔作出過相對中肯的評價:“至於冉閔以區區之力馳騁中原,而東晉又只作壁上觀,是以亡不旋踵,只成為歷史上的悲劇而已”。