歷史紀事

唐太宗

唐太宗1.高宗封禪,諸國從駕

麟德三年(六六六),高宗封禪泰山,是為唐朝皇帝首次封禪。唐高祖謙讓,不許封禪。唐太宗初憚於勞費,亦不許封禪,之後,貞觀十五年(六四一)、二十一年(六四七)曾兩次詔來年有事於泰山,或因“有星孛於太微”,或因海嘯停止。麟德元年(六六四)七月,高宗詔“三年(六六六)有事於泰山”。二年(六六五),偕武后從東都出發赴泰山。從駕文武兵士及儀仗法物,相繼百里,列營置幕,彌亘郊原。其時大唐威震四方,諸國酋長皆朝會扈從。突厥、于闐、波斯、天竺、罽賓、烏萇、崑崙、倭國、新羅、百濟、高麗酋長及隨從,穹廬氈帳,牛羊駝馬,填候道路。是時連續數年豐收,斗米僅五錢,豆麥不列於市。史稱古來帝王封禪,以此為盛。麟德三年正月一日,封於泰山,三日,禪於社首。武后表請參與奠獻,於是,凡六宮內外命婦奉奠,及祭地祗梁甫,皆以武后為亞獻,越國太妃(太宗妃)燕氏為終獻。

2.改元乾封

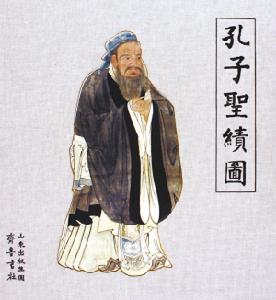

公元666年孔子受尊崇

公元666年孔子受尊崇麟德三年(六六六)正月一日至三日,高宗封禪泰山,五日,御朝覲壇,受朝賀,大赦天下,改元乾封。

3.始泛加階爵

麟德三年(六六六)正月,高宗封禪禮畢,廣施特恩。十日,敕文武官三品以上賜爵一等,四品以下加一階。乾封以前未有泛階,官員進階,皆以勞考敘進。官員一年一考,六品以下官,四考滿,皆得中中考者,可進一階;其中有一中上考,又進一階;其中有一上下考,可進二階;若兼有下考,可用上考相抵。應入三品、五品者,則待皇帝另下別制以進,無別制則不得進。乾封以後,泛階之制遂立,屢有恩賜。尤以文明(六八四)至證聖(六九五)十餘年間,每歲逢赦,海內九品以上官員即得階勛。虛授無功,以致官員不求考第取進,服緋者(五品官)滿朝皆是。

4.贈孔子為太師

乾封元年(六六六)正月,高宗東封泰山還十四日,至曲阜,謁孔子廟,追贈孔子為太師,增修祠宇,以少牢致祭,並免孔子裔孫褒聖侯孔德倫子孫賦役。

老子

老子5.上老子尊號

唐以老子李耳為唐祖,皇帝自稱為老子後代,特別尊崇老子。武德七年(六二四)十月,高祖特上終南山謁老子之廟。貞觀十一年(六三七),太宗敕稱:老子是朕祖宗,名位、稱號宜在佛先。乾封元年(六六六)正月十六日,高宗東封泰山還至亳州(今安徽毫縣),謁老君廟,更上老子尊號為太上玄元皇帝。又令創建祠堂,於廟各置令、丞一員,改老子廟所在地亳州谷陽縣為真源縣(今河南鹿邑),免縣內宗姓租庸調一年。

6.詔天下諸州置觀寺

高宗兼信佛法,曾為玄奘作《述聖記》。乾封元年(六六六)正月,敕兗州(今山東)置紫雲、仙鶴、萬歲三觀,及封巒、非煙、重輪三寺。又詔天下諸州置觀、寺各一所,各度七人。其在位期間,約有寺院四千所,僧尼六萬人。

7.鑄“乾封泉寶”錢

唐初行開元通寶錢,其後盜鑄漸起,劣錢充斥。顯慶五年(六六0),高宗令官府以好錢一文買劣錢五文,以收劣錢,但民間以劣錢價太賤,私自藏之,以待官禁之弛。高宗又令以好錢一文換劣錢二文,其弊仍不息。乾封元年(六六六)五月,遂改鑄新錢,名“乾封泉寶”。此乃以年號為名的貨幣,徑一寸,重二銖六。時規定以新錢一文當舊錢十文,新舊並行。由於新錢作價過高,人多收藏舊錢,以致商賈不通,粟帛增價。新錢之文,“乾”字在上,“封”字在左,與開元通寶其文先上後下,次左後右,從上下左右讀之,或從左迴環讀之其義皆通不同,因此,明年正月,詔罷新錢,仍用開元通寶錢,“乾封泉寶”使用不及一年而廢。

8.封諾曷缽為青海國王

乾封元年(六六六)五月,唐封吐谷渾可汗慕容諾曷缽為青海國王。龍朔三年(六六三),吐蕃滅吐谷渾,占領青海,領土與唐朝領土直接相連,唐在西域、河西、隴右的統治受到威脅,唐廷日益不安,謀以武力迫吐蕃退出所據吐谷渾之地,扶助吐谷渾復國歸故里,成為唐之屏障,遂有此封,以示擊吐蕃,助吐谷渾復國之決心。

9.高麗內亂,向唐求援

乾封元年(六六六),高麗泉蓋蘇文死。蓋蘇文乃高麗莫離支(相當於唐兵部尚書兼中書令),專國政達二十餘年。其死,長子男生代為莫離支。男生初掌國政,出巡諸城,令弟男建、男產知留後事,鎮守平壤城。有親信謂男建、男產說:“男生懼二弟奪己權,欲翦除二人,不如先發制人。”男生亦聞知二弟欲占據平壤,拒己入城,乃陰遣人至平壤刺探虛實。男建、男產擒之,遂以高麗王高藏之名義召男生還城。男生知其有變,不敢歸。男建自立為莫離之,發兵討男生。男生據城頑強抵抗,並遣子獻誠至唐請求援兵。唐自太宗征伐高麗失敗,滅高麗之心未已,藉此六月,以獻誠為右武衛將軍,作嚮導,命右驍衛大將軍契苾何力為遼東道安撫大使,率兵救援。又以右金吾衛將軍龐同善、營州都督高侃為行軍總管、左武衛將軍薛仁貴、左監門將軍李謹行同討高麗。九月,同善大破男建高麗兵,與男生之眾匯合。高宗詔授男生為特進、遼東大都督兼平壤道安撫大使,封玄菟郡公。十二月,以大將李勣為遼東道行軍大總管,郝處俊為副,率水陸諸軍擊高麗,並調河北諸州租賦以充遼東軍之用。

人物逝世

令狐德棻

令狐德棻1.令狐德棻卒

乾封元年(六六六),令狐德棻卒,年八十四。德棻宜州華原(今陝西耀縣東南)人。先居敦煌,代為河西右族。博涉文史,早知名。唐高祖入關,任大丞相府記室。武德元年(六一八)轉起居舍人五年年(六二二)遷秘書丞,受詔撰《藝文類聚》。時承喪亂之餘,經籍亡散,德菜請重金購募遺書,置吏繕寫,數年間,群書略備。又言近代已來,多無正史,周隋之事多遺闕,請修之。高祖乃下詔令群臣修魏、梁、齊、陳、隋史,德棻主修周史。貞觀三年(六二九),太宗復詔撰定,德棻總知類會梁、陳、齊、隋諸史。及書成,以德棻議始,賜絹,遷禮部侍郎,兼修國史,賜爵彭陽男。十一年(六三七),修《新禮》成,進爵為子。又撰《氏族志》成。十五年(六四一),轉太子右庶子,因太子承乾敗,免官。後參預改撰《晉書》,同撰十八人,德棻為首,體例多取決之。書成,除秘書少監。永徽元年(六五0),受詔撰律令,復為禮部侍郎,兼弘文館學士。後遷太常卿、國子祭酒、崇文館學士、進爵為公,階至金紫光祿大夫。國家凡有修撰,德棻無不參預,又監修《五代史志》、《貞觀實錄》及《高宗實錄》。德棻曾言於高宗:王道任德,霸道任刑。夏商周純用德而王,秦專用刑而霸,漢雜用之,魏晉以降,王霸兩失。如欲用之,宜先用王道,然最難行之。又言當今政要,宜薄賦斂少征役。

2.張昌令卒

張昌令,冀州南宮(今河北南宮西北)人。弱冠以文詞知名。初舉進士,考功員外郎王師旦以其文采浮華不實,取之將誘後生仿效而壞文風,拒署入第。後舉進士。貞觀二十一年(六四七),詣闕獻所作《翠微宮頌》,太宗令起草《息兵詔》以試之,俄頃而就,太宗賞之,敕於通事舍人里供奉。尋為崑山道行軍記室,破盧明月、平龜茲,軍事露布,皆其所作。為士稱道。後轉長安尉、出為襄州司戶,又參與北門修撰。乾封元年(六六六)卒,有文集二十卷。

3.李義府死

李義府瀛州饒陽(今河北深縣)人。有文才,貞觀八年(六三四)對策擢第,補門下省典儀。歷官監察御史、太子舍人、崇賢館直學士、中書舍人、弘文館學士,兼修國史。永徽二年(六五一)表請廢王皇后,立武昭儀,得高宗。武后之寵,擢中書侍郎、同中書門下三品,賜爵廣平縣男。後又進爵為侯,兼太子左、右庶子。顯慶二年(六五七)任中書令,太子賓客,進爵河間郡公。其子亦並列清官,又詔造甲第,榮寵無人能比。後與中書令杜正倫不和,貶普州刺史。四年(六五九),復召兼吏部尚書,同中書門下三品。義府貌溫恭,內褊忌,有“笑中刀”、“李貓”之稱。自居權要,恃寵用事,賣官鬻獄,貪冒無厭。其母、妻、子、婿亦多行不法。龍朔三年(六六三),以賣官聚錢、交結占候之人等罪除名,長流嶲州(今四川西昌),其子婿亦獲罪流貶。乾封元年大赦,獨長流人不許還,義府憂憤,發疾而卒。自義府流放,朝士常憂懼,恐其復入朝用事,聞其卒,眾心始安。如意元年(六九二),武則天以義府在永徽中有翊贊之功,贈揚州大都督府。長安元年(七0一),又賜其子實封三百戶。睿宗即位,乃詔停。義府曾奏改《氏族志》為《姓氏錄》。有文集三十卷,及《宦遊記》二十卷。

4.竇德玄卒

竇德玄乃竇威從孫。隋大業(六0五至六一七)起家為國學生,六百一十七年為唐高祖李淵丞相府千牛。高宗時授御史大夫、司元太常伯。麟德初(六六四),檢校左相。德玄勤職約己,居官無過失,亦無建樹補益。乾封元年(六六六)從高宗封泰山,經濮陽,高宗問濮陽何以謂帝丘,德玄不能答。許敬宗答曰:昔顓頊居此,故謂。敬宗退,鄙德玄身為大臣而無學。德玄曰:人各有能有不能,吾不強以己之不知為已知,此吾之能。人服其雅量。封禪禮畢,五品官進爵二級,德玄以弟未及爵,請分己爵,賜為鉅鹿男。乾封元年(六六六)八月卒,終年六十九。曾與許敬宗等輯有《芳林要覽》三百卷。

公元666年

公元666年5.武后殺兄

武后有異母兄元慶、元爽,從兄惟良、懷運。則天父士擭卒,元慶、元爽、惟良、懷運皆失禮於則天生母楊氏。則天立為皇后,楊氏號為榮國夫人。楊氏深恨四人往日薄己,因勸則天表請惟良等人為外官,外示謙抑,實即貶斥。時元慶官宗正少卿,元爽官少府少監,惟良為司衛少卿,懷運為淄州刺史。惟良曾言己不求貴達,以皇后之故曲荷朝恩,夙夜憂懼。由是,元慶調龍州刺史,遠離京師二千六百六十里,元爽調濠州刺史,離京師二千一百五十里,惟良調始州刺史。元慶至州,憂病而卒。武后有姊韓國夫人,其女賀蘭氏頗得高宗恩寵,武后恨之,設計除之。乾封元年(六六六),惟良、懷運以州刺史詣泰山朝覲,從至京師,獻食,武后密令人混毒藥於食中,賀蘭食之暴卒,乃歸罪於惟良、懷運,誅二人,改其姓為蝮氏。元爽再貶,流嶺外而死。

6.劉祥道卒

祥道字同壽,魏州觀城(今河南清豐以南)人,林甫之子。少襲父爵,為樂平男,後進爵為陽城縣侯、廣平郡公。永徽初(六五五)歷中書舍人,御史中丞、吏部侍郎。顯慶二年(六五七),遷黃門侍郎,仍知吏部選事,上疏六條,陳補銓綜之缺:一曰今取士多濫,雜色入流者應令有司判四等處理;二曰今官員有數而入流無限,實際年入流者只須五百人;三曰今獎勸之道不周,儒生未聞甄異;四曰四十年未舉秀才,應審加搜訪,勿使此舉遂絕;五曰任官四考遷徙不利善政,宜四考進階,八考聽選;六曰宜清三省都事、主事、主書之選。明年,高宗令祥道與中書令杜正倫詳議銓選之法。然因勛戚子弟無他門進取,公卿以下憚於改作,事遂不行四年(六五九),祥道遷刑部尚書,決獄慎重,多振冤屈。後檢校蒲州刺史、雍州長史。麟德元年(六六四)拜右相。祥道性審謹,居相位深懷憂懼,數以老疾請退就閒職。及上官儀被殺,累及祥道,罷知政事,轉司禮太常伯。乾封元年(六六六),從高宗封禪,為終獻。畢,表乞骸骨,以金紫光祿大夫致仕,卒,年七十一。