大紀事

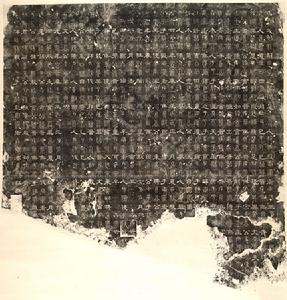

《春秋》拓片

《春秋》拓片《春秋》截止

《春秋》是魯國的編年史,經過了孔子的修訂。記載了從魯隱公元年(公元前722年)到魯哀公十四年(公元前481年)的歷史,是中國現存最早的一部編年體史書。《春秋》一書的史料價值很高,但不完備,王安石甚至說《春秋》是“斷爛朝報”。亦是儒家經典之一。

在中國上古時期,春季和秋季是諸侯朝覲王室的時節。另外,春秋在古代也代表一年四季。而史書記載的都是一年四季中發生的大事,因此“春秋”是史書的統稱。而魯國史書的正式名稱就是《春秋》。傳統上認為《春秋》是孔子的作品,也有人認為是魯國史官的集體作品。《春秋》中的文字非常簡練,事件的記載很簡略,但242年間諸侯攻伐、盟會、篡弒及祭祀、災異禮俗等,都有記載。它所記魯國十二代的世次年代,完全正確,所載日食與西方學者所著《蝕經》比較,互相符合的有30多次,足證《春秋》並非古人憑空虛撰,可以定為信史。然而在長期的流傳過程中,它在文字上難免有論脫增竄之類的問題。

《春秋》最初原文僅18000多字,現存版本則只有16000多字。在語言上極為精練,遣詞井然有序。就因文字過於簡質,後人不易理解,所以詮釋之作相繼出現,對書中的記載進行解釋和說明,稱之為“傳”。其中左丘明《春秋左氏傳》,公羊高《春秋公羊傳》,穀梁喜《春秋穀梁傳》合稱《春秋三傳》列入儒家經典。

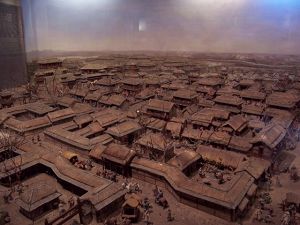

齊國都城 臨淄(想像圖)

齊國都城 臨淄(想像圖)齊國內亂

公元前481年,齊國貴族田氏族軍於臨淄(今山東淄博臨淄北)擊敗齊簡公為首的貴族集團的作戰。

齊簡公即位後,任用田恆(常)和闞止分別擔任左、右相。闞止得寵於齊簡公,田恆嫉之。大夫鞅見田氏與闞止勢不兩立,遂建議齊簡公擇用一人,欲藉此除掉田恆。簡公未從。田恆意識到自己的危險處境和鬥爭不可避免,為了增強實力,繼續實行其先輩的辦法,以大斗借出糧食,小斗收還,爭取了民心。同時,田恆努力加強田氏宗族內部的和睦與團結,為爭取鬥爭的勝利準備了必要條件。齊簡公四年(公元前481年)春,闞止上朝途中遇田氏族人田逆殺人,遂將其拘捕囚禁,後被田氏營救。闞止懼怕田氏勢眾,遂一面與之結盟,以暫緩矛盾;一面則在簡公支持下,準備驅逐田氏。闡止家臣陳豹將此告知田恆。同年五月,田恆先發制人,率族眾驅車沖入公宮,劫持了齊簡公。闞止率軍攻打公宮,被田氏擊敗。闞止出逃。田氏軍窮追不捨。慌亂中闞止迷路,誤入田氏之邑豐丘,被田氏士卒俘殺。六月,田恆殺齊簡公於舒州(今山東滕州南),立簡公弟驁為君,即齊平公,自任齊相,獨掌齊國政權。

出生

子思像

子思像子思

子思(約公元前481年—公元前402年),中國戰國初期哲學家。姓孔,名伋,字子思,孔鯉之子,孔子之孫。魯國陬邑(今山東曲阜)人。相傳曾受業於曾子。《中庸》大部分為子思所著。他將儒家道德觀念“誠”(真實無妄之意),引申為世界的根本性質,說“誠者物之終始,不誠無物”。他把“誠”視為超乎時空獨立自成的精神實體,又視之為社會倫理制度之準則。認為天地萬物依賴它而存在,又說:“誠者,天之道也;誠之者,人之道也”,以“誠”為天人合一的理論依據。他被封建統治者尊為“述聖”,其思想對孟子和宋明理學都有影響。

普羅塔戈拉

普羅塔戈拉(約公元前481年-約公元前411年)是希臘詭辯學派的著名哲學家和“智者運動”的代表人物。又名普羅泰戈拉。 其思想是“人是萬物的尺度”。“智者運動”與雅典民主政治高峰相伴。同時他也是智者派的代表人物。

普羅塔戈拉雕像

普羅塔戈拉雕像普羅塔戈拉於公元前481年左右出生於色雷斯(Thrace)南部沿海的希臘殖民地阿布德拉(Abdera)。他的父親是色雷斯人(Thracian),深受當時的波斯國王薛西斯(Xerxes)的器重,因此為普羅塔戈拉爭取到了同波斯人同樣的受教育機會。普羅塔哥拉聰明好學,才華出眾,很快便在同齡人中脫穎而出,被人們稱讚為希臘的天才。他一生旅居各地,巡迴在西西里島、雅典以及其它希臘城邦開展教學或演講,收徒傳授修辭和論辯知識、開辦講座,度過了將近40年的遊學授徒的生涯。他名揚各地,是當時最受人尊敬的學者,所到之處有錢的貴族年輕人總是趨之若鶩,認真聆聽他的講座,而他也因收取高昂的學費而變得十分富有。

普羅塔戈拉被認為是舊詭辯派的典型代表,也是第一位收費的教師和第一位著名的希臘詭辯家,他的教育思想和哲學思想極大地影響了詭辯派思想的發展,甚至也影響了整個希臘文化。除少數片斷外,他的著作大都已失傳,我們只能從柏拉圖的對話錄《普羅塔戈拉篇》(Protagoras)和《泰阿泰德篇》(Theaetetus)中見到。

逝世

顏廟,又稱復聖廟,是祭祀復聖顏回修建

顏廟,又稱復聖廟,是祭祀復聖顏回修建顏回

顏回(公元前521年-公元前481年),字子淵,一作顏淵,又稱顏子,孔廟大成殿四配之首——人稱復聖,魯國人,是孔子最得意的學生,孔子七十二門徒之首,孔門十哲德行科的高材生,是孔門弟子中德行修為最高者,所以得到特別的尊重。

《孔子家語》中有顏回一篇。據說顏回非常聰明,深曉推理之術。他主張為人要謹慎,克己,多注意自己的行為是否正確,而不應該嚴以待人。但是孔子門下的學生中,最有聰明才智的卻不是顏淵,而當以子貢等人為代表,所以顏淵不是以智慧才華而出眾,而是以德行修為取勝。他在與孔子談論志向時,曾說我無伐善,無施勞(我希望我不炫耀自己的長處,有功勞,也不誇耀)。

顏淵家境貧困,《論語》中孔子說“賢哉回也,一簞食,一瓢飲,居陋巷,人不堪其憂,而回不改其樂,賢哉回也”,其“一簞食,一瓢飲”的安貧樂道的精神為後世傳為佳話。顏淵有才無壽,“年二十九發盡白,早死,…死有棺無槨”,英年早逝,孔子對此非常難過,發出“天喪予?”的感嘆。