大事件

公元前383年—楚悼王

公元前383年—楚悼王1、公元前383年:周安王十九年,秦獻公二年秦築櫟陽城(今西安市閻良區武屯鎮東),並從雍遷都於秦國東部、地近河西地的櫟陽(今陝西省臨潼北)。獻公遷都一方面是向國人表明他要奪回西河之地重振秦國國威的決心,另一方面是要擺脫奴隸主聚集的舊都雍的束縛。當然,在這個時候,秦獻公還沒有徹底廢除奴隸制的決心。秦獻公為了對地主和自耕農兌現了自己的行政綱領,決定繼續推行初租禾,得到了地主和自耕農的普遍支持。秦獻公的改革與都城東移,有利於封建統治的加強與邊防的鞏固,為後來商鞅變法奠定了基礎。

2、楚悼王十九年(公元前383年):趙國在剛平(今河南省清豐西南)築城,構建攻衛據點,目標直指衛國的都城濮陽。趙國在對衛國的攻擊中,奪取了大片的土地,兵臨衛都濮陽城下,衛國要亡國的危險。衛國向魏國求救。魏國一直控制著衛國,趙國攻衛嚴重損害了魏國的利益。魏武侯正有出兵救衛之意,對於衛國的求

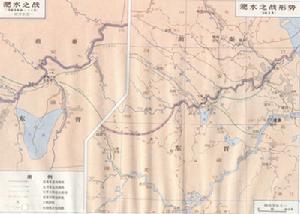

公元前383年淝水之戰前後形勢圖

公元前383年淝水之戰前後形勢圖救,魏國立即出兵。由於魏武侯有代田和求封諸侯之恩,魏武侯要求齊國派兵助戰。魏軍和齊軍很快就擊敗了趙軍,衛軍趁機攻取了剛平。趙軍被魏軍、齊軍一路猛打,被趕回了趙國,衛軍進而圍攻趙國突入在衛國境內的舊都中牟。趙國在魏、齊、衛聯軍的打擊下,情況十分危急。趙敬侯向楚悼王求救。楚悼王毫不猶豫,立即出兵救趙,敗魏軍,兵鋒直抵黃河兩岸。趙國乘機發起反攻,占領了魏國的棘蒲(今河南省武)。

3、公元前383年:著名軍事家吳起投奔楚國,受到楚悼王重用,拜為令尹。他實行變法,其鋒芒直指舊貴族,革新楚國政治、經濟和軍事。打擊舊貴族勢力,精簡國家機構,獎勵耕戰之土,由國家統一指揮軍隊,厲甲兵以爭天下。吳起變法僅一年,楚國由弱變強,曾一時使“諸侯患楚之強”。

4、公元前383年秦獻公時羌人南遷至蜀後,隨季節、逐水草、逐年向南遷移形成最初的通道,路經今漢源、甘洛、越西、喜德、冕寧、西昌等地。

淝水之戰

公元前383年—前秦皇帝符堅

公元前383年—前秦皇帝符堅公元前383年:前秦皇帝符堅,為了消滅東晉,實現統一中國的宏圖,發動了這場戰爭。他持強凌弱,狂妄地以90萬之眾,兵分三路,水陸並進,直指壽陽。符堅躊躇滿志,妄稱“以吾師之眾旅,投鞭於江,足斷其流”。親率前鋒攻占壽春。晉孝武帝派將軍謝石、謝玄率兵八萬迎敵。乘秦軍主力未到迅速出擊,破其前鋒。晉軍乘勝反擊。大軍圍困壽陽。城樓上的符堅見晉軍紀律嚴明,刀槍蔽日,十分驚恐。疑見“八公山上,草木皆兵”。秦晉兩軍沿淝水兩岸布陣。晉軍在謝玄指揮下,利用秦軍後撤之機,乘機渡河,殺得秦軍人仰馬翻,屍橫遍野。逃跑的秦軍聽到八公山上的“風聲鶴唳”都以為是晉軍殺來,“草木皆兵”狼狽逃命。晉軍大勝。創造了以少勝多的光輝戰績。

建築

堽城古城址始建於戰國前期的周安王十九年(公元前383年),它本是列國紛爭的產物,至少百餘年中趙、衛、齊、魏、秦國等兵家相爭;它最初的名字就是“剛平”,漢改“剛縣”,晉稱剛平是恢復舊稱,北魏復置,是復漢之“剛縣”。