簡介

中國的儺祭和儺戲具有悠久的歷史。在古代的諸多歷史文獻中就有了關於遠古以來的儺祭、儺戲的許多記載。

儺戲和儺戲面具

儺戲和儺戲面具古今事類全書>>說:"昔顓頊氏有三子,亡而為疫鬼。---於是以歲十二月,命祀官時儺,以索室中而驅疫鬼焉。"該文獻載明了原始社會末期--顓頊之時就有了儺祭的活動,<<事物紀原>>說:"周官歲終命方相氏率百隸索室驅疫以逐之,則驅儺之始也。"則指出從周代開始有驅儺活動,雖然二書關於儺祭之始在時間上相差上千年,但無論如何,儺祭在上古以前就已經出現了。到了孔子生活的時代,儺祭已經非常盛行,所以<<論語、鄉黨>>說,孔子有一次遇到鄉人行儺,就穿著朝服恭敬地站在廟之阼階觀看,隨著歷史的演變和社會的發展?quot;儺" 發生了從人的神化到神的人化、從娛神到娛人、從藝術的宗教化到宗教的藝術化的轉變,儺戲應運而生了。從儺嬗變到儺戲,大約是宋代的事情。宋代成書的<<東京夢華錄>>載:至除日,禁中呈大儺儀,並用皇城親事官。諸班直戴假面。繡畫色衣,執金槍龍旗。

教坊使孟景初身品魁偉,貫全副金鍍銅甲,裝將軍。用鎮殿將軍二人,亦介胃,裝鬥神。教坊南河炭醜惡魁肥,裝判官,又裝鍾馗、小妹、土地、灶神之類,共千餘人。自禁中驅祟出南熏門外,轉龍灣,謂之"埋祟"而罷。這段文字具有一定的故事情節,帶有明顯的戲劇特徵。釋道隆<<大覺禪 師語錄>>有一首詩曰:"戲出一棚川雜劇,神頭鬼面幾多般;夜深燈火闌珊甚,應是無人笑倚欄。"這首詩講的是 南宋時期四川涪陵一帶流行著戴假面表演的儺戲。

儺祭、儺戲的分布

儺戲

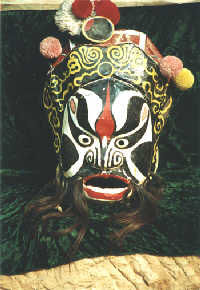

儺戲在儺祭中,面具起著十分重要的作用。儺祭之風盛行的商周時期,為了在攤祭中獲得強烈的祭祖效果,主持儺祭的方相氏佩戴著"黃金四目"面具。<<周禮.夏官>> 說:"方相氏掌蒙熊皮,黃金四目,玄衣末裳,執戈揚盾,帥百隸而時攤,以索室驅疫。"方相氏成"了驅鬼逐疫、消災納吉的神化形象,那模樣神秘可畏。在攤戲表演中,面具則成了儺戲造型藝術的重要手段,也是儺戲最為重要、最為典型的道具。演員佩戴面具是儺戲區別於其他戲劇的重要特徵。

伴隨儺祭而產生和發展的儺面具,源遠流長,豐富多彩。除了<<周禮>>等等諸多歷代文獻對儺面具作了較為生動和形象的描述外,多年來一些地方已出土和發現了不少屬於遠古、上古、中古、近古的儺面具實物和面具圖像,發現近代以來的儺面具的實物則更為豐富。例如四川巫山大溪出土的雙面石雕人面、山東腃縣崗上村出土的玉雕人面、甘肅永昌鴛鴦池出土的石雕人面、遼寧牛梁河紅山文化遺址出土的泥塑女神頭像等等就是遠古時期很有代表性的儺面具。河南安陽和濬縣、北京房山和平谷、陝西西安和城固等地出土的青銅面具則是商周時期(上古)儺面具的典型代表。廣西西林出土的西漢青銅面具、江蘇徐州出土的西漢玉質面具、湖南漵浦出土的漢代滑石吞口等等正是中古時期的典型儺面具。近古和近代以來遺存的儺面具,全國算起來,可謂成千上萬,其中一部分是通過考古發掘得到的,更大一部分直至現在仍在民間流傳或為儺戲藝人收藏。

民俗含義

無論是儺祭活動還是儺戲演出,面具都被賦予了神秘的宗教與民俗含義。在儺文化圈子裡的人們的意識中,面具是神靈的象徵和載體,如何對待面具,往往要遵守約定俗成的各種清規戒律。例如製作面具時要先舉行開 光"儀式,取用面具要事先舉行"開箱"儀式,存放面具要舉行"封箱"儀式。又如不讓女人觸摸面具,不讓女人佩戴面具,面具的製作、使用、存放都是男人的事情。男人戴上面具即表示神靈已經附體,不得隨意說話和行動。

文化意義

儺戲面具

儺戲面具儘管儺面具被賦予了複雜而神秘的種種宗教和民俗的含義,但它本身卻不失為藝術百花園的珍品。它本身就是一種造型藝術,遵循著它自身的藝術規律與原則。其造型,往往因角色的不同而有差異。其表現手法主要以五官的變化和裝飾來完成人物的驃悍、兇猛、猙獰、威武、嚴厲、穩重、深沉、冷靜、英氣、狂傲、奸詐、滑稽、忠誠、正直、剛烈、反常、和藹、溫柔、妍麗、慈祥等等性格的形象塑造。從戲劇角度講,面具具有藝術代言體的功能,什麼角色一般佩戴什麼面具都有講究。同時,各種千姿百態的面具造型一經展示,便讓人獲得無窮的藝術美感。驃悍之美、兇猛之美、猙獰之美、剛烈之美、英氣之美……無不顯示其中。

儺面具的各種藝術造型、質料選擇、色彩運用、功利目的、民俗意象等等,都因地域、民族、文化、審美等方 面的不同而有差異。也正因為如此,儺面具於是更加表現得千變萬化、多姿多彩。

演出特色

儺戲的演出形式很特點。首先,它的表演大多戴面具。早期的儺戲角色,便是靠面具來區分角色行當。面具又稱臉子或臉殼子,多為本質,近年亦多絲質,所繪花紋及色彩,各地大同小異。不同角色的面具造型不同,較為直觀地表現出角色性格。儺戲的面具來源甚古,可以追溯至遠古先民的紋面,是紋面的再度誇張,既增加了自我獰戾與異狀變形後的神秘感,對疫鬼增加了威攝力,又給人審美感受,增添了娛人功能。

另外,儺戲的演出形式與其他戲曲不同,它與沖儺等宗教活動融為一體。儺戲的演出一般分為三個階段,即:開壇、開洞、閉壇。開壇和閉壇是迎神送神的法事,打開洞門後就演出儺戲劇目。迷信的鄉人遇上一病兩痛、三災六難,以為是鬼神作祟,便請求神靈庇護,並許下儺願。一旦到了還儺願的時候,還要備好香紙、法器和祭獻的用品。清末儺戲班子,邊做法事,邊演儺戲。儺戲一般在願主家的堂屋演出,背面祭著神像,三面向觀眾,時空虛擬。儺戲班子裡的演員也兼法事主持,他們既能唱、又能舞,還會“判卦”、“繪符”、“念咒”等法事技能。儺戲班多以"壇門"組合,藝人一般以作法事開始,以唱《盤洞》戲為結束。湘北一帶還儺願演出,則要經過發功曹、紮寨、請神、安位、出土地、點雄發猖、姜女團圓、勾願送神等八大法事,有關劇目就穿插其中演出,法事與演出形同一體。

在儺戲演出中,還穿插著不少巫術表演。如撈油鍋、捧熾石、過火炕、跺火磚、吞火吐火、踩刀梯等。儺戲演員多是巫師出身,劇目又多是宗教色彩,其表演具有濃烈的宗教風格。如台步中的“走罡”,手式中的“按訣”,以及柳巾、師刀、師棍等特種道具的運用等。