疾病概述

壞死黏膜和炎細胞等組成的偽膜狀物的急性壞死性炎症,因此得名為偽膜性結腸炎、

壞死黏膜和炎細胞等組成的偽膜狀物的急性壞死性炎症,因此得名為偽膜性結腸炎、偽膜性結腸炎(pseudomenbraneouscolitis)是主要發生於結腸的急性黏膜壞死性炎症,並覆有偽膜。此病常見於套用抗生素治療之後,故為醫源性併發症。現已證實是由難辨梭狀芽孢桿菌(clostridiumdifficile)的毒素引起。病情嚴重者可以致死。

病因病理

假膜性結腸炎又稱難辨梭狀厭氧芽胞桿菌性腸炎、抗生素腸炎等。

假膜性結腸炎又稱難辨梭狀厭氧芽胞桿菌性腸炎、抗生素腸炎等。近年證實偽膜性腸炎患者糞中分離出的難辨梭狀芽孢桿菌,能產生具細胞毒作用的毒素(toxinB)和腸毒作用的毒素(toxinA),前者是偽膜性腸炎的重要致病因素。這些毒素均可使倉鼠發生致死性回盲腸炎。毒素可造成局部腸黏膜血管壁通透性增加,致使組織缺血壞死,並刺激粘液分泌,與炎性細胞等形成偽膜。在健康人群的糞便中,難辨梭狀芽孢桿菌陽性率約5%,住院病人攜帶率約13%,無症狀的克隆病患者約8%。在50%新生兒及15%~40%的嬰兒糞中,雖可分離出此菌,甚至可有毒素產生,但並無致病作用。

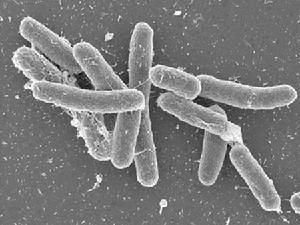

難辨梭狀芽孢桿菌為厭氧的革蘭氏陽性菌,約6~8×0.5μm,芽孢較大,呈卵圓形,位於菌體頂端。動物實驗中,乳酸桿菌可降低本菌的毒力,另其他梭狀芽孢桿菌可使其毒力加強。

廣譜抗生素套用之後,特別是林可黴素、氯林可黴素、氨基苄青黴素、羥氨苄青黴素等的套用,抑制了腸道內的正常菌群,使難辨梭狀芽孢桿菌得以迅速繁殖並產生毒素而致病。本病也可發生於手術後,特別是胃腸道癌腫手術後,以及其他有嚴重疾病如腸梗阻、惡性腫瘤、尿毒症、糖尿病、心力衰竭、敗血症等患者,這些病例一般抗病能力和免疫能力極度低下,或因病情需要而接受抗生素治療,機體的內環境發生變化,腸道菌群失調,有利於難辨梭狀芽胞桿菌繁殖而致病。

難辨梭狀芽孢桿菌及其毒素為本病致病因素,但糞中毒素的效價高低與病情的輕重並不平行。由此說明該菌毒素並非影響疾病嚴重程度的唯一因素。

病理說明

偽膜性結腸炎(pseudomenbraneouscolitis)是主要發生於結腸的急性黏膜壞死性炎症。

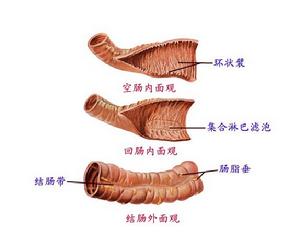

偽膜性結腸炎(pseudomenbraneouscolitis)是主要發生於結腸的急性黏膜壞死性炎症。偽膜性腸炎主要發生在結腸,偶見於小腸等部位。病變腸腔擴張,腔內液體增加。病變腸黏膜的肉眼觀察,可見凝固性壞死,並覆有大小不一、散在的斑點狀黃白色偽膜,從數毫米至30毫米。嚴重者偽膜可融合成片,並可見到偽膜脫落的大、小裸露區。顯微鏡下可見偽膜系由纖維素、中性粒細胞、單核細胞、粘蛋白及壞死細胞碎屑組成。黏膜固有層內有中性粒細胞、漿細胞及淋巴細胞浸潤,重者腺體破壞斷裂、細胞壞死。黏膜下層因炎性滲出而增厚,伴血管擴張、充血及微血栓形成。壞死一般限於黏膜層,嚴重病例可向黏膜下層伸延,偶有累及腸壁全層導致腸穿孔。Price和Davies將本病的黏膜病變分為3種:①早期輕度病變顯示黏膜灶性壞死,固有層中性粒細胞及嗜酸粒細胞浸潤和纖維素滲出。②較重度病變示有腺體破壞,周圍中性多形核細胞浸潤伴有典型火山樣隆起壞死病變,偽膜形成。以上兩者病變限於黏膜固有層淺表部位,間有正常黏膜。③最嚴重病變為黏膜結構完全破壞,固有層廣泛波及,覆有厚的融合成片的偽膜。病變癒合後,偽膜脫落,偽膜下癒合的創面發紅,在偽膜脫落後10天左右,內鏡檢查可完全恢復正常。

偽膜性腸炎臨床表現

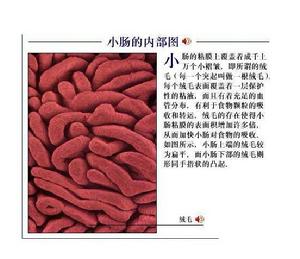

小腸內部圖

小腸內部圖本病發病年齡多在50~59歲組,女性稍多於男性。起病大多急驟,病情輕者僅有輕度腹瀉,重者可呈暴髮型,病情進展迅速。

(一)腹瀉是最主要的症狀,多在套用抗生素的4~10天內,或在停藥後的1~2周內,或於手術後5~20天發生。腹瀉程度和次數不一,輕型病例,大便每日2~3次,可在停用抗生素後自愈。重者有大量腹瀉,大便每日可30餘次之多,有時腹瀉可持續4~5周,少數病例可排出斑塊狀偽膜,血糞少見。

(二)腹痛為較多見的症狀。有時很劇烈,可伴腹脹、噁心、嘔吐,以致可被誤診為急腹症、手術吻合口漏等。

(三)毒血症表現包括心動過速、發熱、譫妄,以及定向障礙等表現。重者常發生低血壓、休克、嚴重脫水、電解質失平衡以及代謝性酸中毒、少尿,甚至急性腎功能不全。

偽膜性腸炎診斷鑑別

小腸是食物消化、吸收的主要部位。

小腸是食物消化、吸收的主要部位。在使用抗生素期間或停用抗生素後短期內,特別是在套用林可黴素、氯林可黴素後,突然出現無紅細胞的粘液腹瀉;或腹部手術後病情反而惡化,並出現腹瀉時,應想到本病。通過乙狀結腸鏡檢查,見到偽膜及糞中細胞毒素測定陽性可迅速獲得診斷。

(一)實驗室檢查周圍血白細胞增多,多在10,000~20,000/mm3以上,甚至高達40,000/mm3或更高,以中性粒細胞增多為主。糞常規檢查無特異性改變,僅有白細胞,肉眼血便少見。有低白蛋白血症、電解質失平衡或酸鹼平衡失調。糞便細菌特殊條件下培養,多數病例可發現有難辨梭狀芽孢桿菌生長。糞內細胞毒素檢測有確診價值,將患者糞的濾液稀釋不同的倍數,置組織培養液中,觀察細胞毒作用,1∶100以上有診斷意義。污泥梭狀芽孢桿菌抗毒素中和試驗常陽性。

(二)內鏡檢查在高度懷疑本病時,應及時作內鏡檢查。本病常累及左半結腸,而直腸可無病變。乙狀結腸鏡檢查是重要的診斷手段之一。如病變在右半結腸,則需用纖維結腸鏡檢查。如在初期未發現典型病變者尚需重複進行。內鏡肉眼觀察:在早期或治療及時者,內鏡可無典型表現,腸黏膜可正常,或僅有輕度充血、水腫。嚴重者可見到黏膜脆性增強及明顯潰瘍形成,黏膜表面覆有黃白或黃綠色偽膜。

(三)X線檢查腹部平片可顯示腸麻痹或輕、中度腸擴張。鋇劑灌腸檢查可見腸壁增厚,顯著水腫,結腸袋消失。在部分病例尚可見到腸壁間有氣體,此徵象為部分腸壁壞死,結腸細菌侵入所引起;或可見到潰瘍或息肉樣病變表現。上述X線表現缺乏特異性,故診斷價值不大。空氣鋇劑對比灌腸檢查可提高診斷價值,但有腸穿孔的危險,應慎用。

本病應與潰瘍性結腸炎、結腸Crohn病、缺血性腸炎以及愛滋病結腸炎等相鑑別。

結腸炎的飲食應注意什麼:

1.高熱能、高蛋白質以補償長期腹瀉而導致的營養消耗,可根據病人消化吸收耐受情況循序漸進地提高供給量。

2.維生素無機鹽要充足以補償腹瀉引起的營養丟失。

3.限制脂肪和膳食纖維:腹瀉常伴有脂肪吸收不良,嚴重者伴有脂肪瀉。因此膳食脂肪量要限制,應採用少油的食物和少油的烹調方法。對伴有脂肪瀉者,可採用中鏈脂肪酸油脂。避免食用含刺激性和纖維高的食物,如辛辣食物、白薯、蘿蔔、芹菜、生蔬菜、水果以及帶刺激性的蔥、姜、蒜和粗雜糧、乾豆類等。

4.少食多餐:為減輕腸道負擔,以少食多餐方式補充營養攝入量。