簡介

佛朗機炮是一種早期的後填裝滑膛加農炮。由母銃和子銃構成。母銃身管細長,口徑較小, 日本的國崩(佛朗機)炮

日本的國崩(佛朗機)炮來源

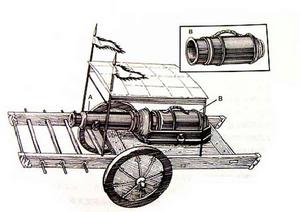

佛朗機由歐洲發明,明嘉靖元年(1522年)由葡萄牙傳入中國, 明中期後填裝滑膛炮 - 佛朗機實物圖

明中期後填裝滑膛炮 - 佛朗機實物圖詳述

來歷

佛郎機炮是明正德年間(16世紀初)由西方傳入的一種新式火炮, 明代青銅佛郎機炮

明代青銅佛郎機炮發展

明叛王朱宸濠於正德十二年(1517年)三月開始私造佛郎機, 嘉靖二十四年造的佛郎機銅炮

嘉靖二十四年造的佛郎機銅炮 明代青銅佛郎機流星炮

明代青銅佛郎機流星炮1號長八九尺,裝鉛子每個重1斤,用藥1斤。2號長六七尺,裝鉛子每個重10兩,用藥11兩。各式佛郎機的射程,凡重在70斤以上的,可達五六里。1、2號佛郎機可用於水戰。要塞型佛郎機炮重達1000斤,威力遠超1、2號。

數據性能

明代佛郎機炮是歐洲早期後裝炮的發展型,但又不同於現代的後裝炮。它前有準星,後有照門,可從照門孔內進行瞄準,有炮架,可以上下左右轉動。腹部膨大,留有長口,炮身外面用木包住,並加以防炸裂的鐵箍,另有子銃5個,在子銃內裝填彈藥,輪流安入腹部的長口內發射。(註:子銃又稱提心炮,相當於火炮的藥室部分,它是一種比母銃身管稍細的又一炮管,與母銃身管一起構成雙重炮管。)因為採用子母銃分離方式,所以體重較輕,最輕者僅有150斤,重者達千斤。《明史》記載佛郎機炮:“銅為之、長五六尺,大者重乾余斤。小者百五十斤,巨腹長頸,腹商修孔,以子銃五枚夕貯藥置腹中,發及百餘丈。”這種火炮的優點是以子銃預貯彈藥,不必臨時裝填,可加快發射速度。缺點是身管較短,和紅夷炮相比,不能有較遠的射程。(歐洲資料,短加農炮射程在340至2000米之間,在六七百米時命中率最高。)而中國因為罕遇歐洲那樣強大的海上對手,所以仿製的船用佛郎機炮彈重量比較輕,千斤巨炮在射程上可以與紅夷炮相比,達到兩三千米。(有史料記載紅夷炮射程可達十里,即五千米,估計是設定在高城上的緣故,野戰或海戰很難達到。)特點

17世紀上半葉,明朝天啟年間(17”世紀20年代)從澳門葡萄牙人手上買來並仿製,這是一種前裝滑膛炮,即歐洲的寇非林長炮,廣泛用於當時英國與荷蘭的戰艦。《明史》記紅夷炮之輸入及其形制性能:“其後(指輸入佛郎機炮以後),大西洋船至,夏得百炮,曰紅夷。長二丈余,重者至三千斤,能洞裂石城,震數十里。”由此觀之,紅夷炮身管長度達二丈余,而佛郎機炮的身管卻只有“五六尺”(見上述引文),前者約為後者的四倍,其射程之遠,威力之大,便是理所當然的。同時,身管長大,其炮體重量亦必相應增大,否則難以保證炮身的結構強度,紅夷炮重至三千斤,佛郎機炮最重只有千餘斤,反之,炮體笨重是紅夷炮又一特點,也是其缺點所在。但射程遠威力大的優點卻使它能夠壓倒佛郎機炮而後來居上,正如時人所謂:“今紅夷銃法盛傳中國,佛郎機又為常技矣。”顯而易見,紅夷大炮作為長身管、遠射圈的重型火炮,與上述西方同時期的長炮是屬於同一類型的。有效射程最大已達2000碼,約1830米。相關閱讀

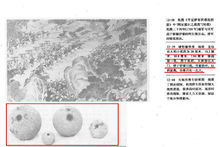

明軍火炮發射的彈丸有三種:實心彈、霰彈、開花彈。 朝鮮製造的開花彈

朝鮮製造的開花彈實心彈——這種炮彈內部沒有火藥,由鐵或者鉛鑄造而成,少量是用石塊磨成球體,主要用於攻城洞穿城牆工事,射程遠,但是對人員殺傷力不大,除非直接命中或靠擊中其他物體,使之碎裂飛濺,造成間接人員殺傷。

霰彈——在當時是野戰火炮的大威力彈種,由數斤鉛鐵小丸構成,也有裝填碎石的,射擊時一打一大片,以殺傷人員為主,但是霰彈有一個致命的弱點,就是射程近,有效殺傷約在三百米內(一說五百米內)。

開花彈——這是爆炸性彈丸的別稱,內部裝有火藥,因其炸開時彈片四射,猶如花朵綻放而得名。

發射開花彈的朝鮮臼炮

發射開花彈的朝鮮臼炮中國自南宋末期就出現了鐵殼開花彈,其改進型曾被元軍用於征討日本之役。炮射開花彈出現在14世紀主要用於攻城。公元1488一1505年,明朝在傳統爆炸性火器的基礎上發明了被稱為“毒火飛炮”、“擊賊神擊石榴炮”等早期爆炸彈,這一時間不晚於西方同期出現的開花彈,而且毒火飛炮還是化學彈頭,“內置砒霜、毒藥,落地後爆炸,藥物和鐵殼碎片同時殺傷敵軍。”擊賊神擊石榴炮是常規彈頭,“形如石榴,碗口大小,內置火藥,配以特製慢燃火種,拋至敵陣,受震而爆。”東西方的開花彈有明顯區別:西方開花彈是在鑄鐵彈體上開一個口,以木製的信管塞住,在信管內裝上緩燃火藥來引爆;而明代的開花彈則是球體表面有一突出台體,台面中間有一圓型小孔,在小孔里插上藥捻來引爆,無論“信管”還是“藥捻‘”,都屬於時間引信,這也證明了東西方是各自獨立研製出開花彈的。明清時,無論東方還是西方開花彈主要用於攻城,依靠臼炮發射,不適用於野戰。原因是採用明火引信無法精確定時,引信太長容易出現啞彈,太短容易提前爆炸,移動目標更是無法定時。2014年韓國電影鳴梁海戰有臼炮發射開花彈攻擊敵船的片段,也是在敵船採用跳幫戰術兩船固定不動時發射攻擊。19世紀以後西方發明的爆破彈(俗稱西洋開花彈)屬於現代榴彈,採用的是觸髮式引信,擊中目標後爆炸,與古代開花彈是兩個概念。

網上曾有開花彈失傳的謠言,

《書牘》十三卷四十頁

《書牘》十三卷四十頁 清軍裝備的開花彈

清軍裝備的開花彈臼炮是一種炮身短(口徑與炮管長度之比通常在1:12到1:13以下)、射角大、初速低、高弧線彈道的滑膛炮。因其炮身短粗,外形類似中國的石臼,因此在漢語中被稱為“臼炮”。小口徑、方便攜帶的臼炮後來發展為迫擊炮。

臼炮最初出現於13世紀,發射石彈。中國明清時的將軍炮有很多為臼炮,如:造於1377年的大口徑轟城炮以及1690年所制的威遠將軍炮。