簡介

雞足山佛塔寺原名尊勝塔院,坐落於文筆山左支盡頭處的塔院山中。《康熙雞足山志》載,尊勝塔建於公元1683年(明崇禎戊寅年間),為麗江知府木靖與悉檀寺僧人道源、道真所建。從1689年到1963的的274年間,該寺都有不同程度的毀壞和修葺。我們所見到的佛塔寺,是台灣道興法師20餘年來先後捐資募化數千萬元於1994年在廢墟上重新修復的。

外觀

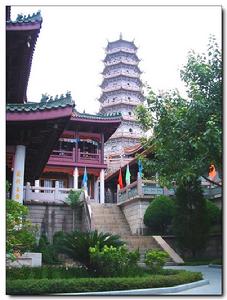

佛塔寺

佛塔寺寺內原有一塔,是喇嘛教寺塔,高22米。現恢復修建的白塔,為印度寶瓶式佛塔,高22米,塔身圓表,外飾石灰。塔底的東南西北分別立有四大天王的彩繪石雕像,造型生動,姿態各異。雞足山八景之一的"塔院秋月"就在寺觀賞。詩人盧桂生有《塔院秋月》詩"晴空萬里碧於水,遙望嶺頭白雲生。塔影孤懸深夜靜,冰壺濯魂恍然難名",十分傳神地寫出了秋月當空、月光如水時,尊勝塔院的良宵美景。

環境

塔院四周昔日有禪房40間,為僧人參禪的地方。院中還有2000餘斤重的銅鑄大鐘一口,為公元1656年(清順治丙申)麗江木氏捐資冶鑄。晨夕鐘聲,震支一山。

可惜此鍾在"文化大革命"中被毀。現白塔以西新建的大雄寶殿,軒昂大方,內塑有阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩像。

觀賞塔院秋月,需在農曆每月的十四、十五、十六三天。當皓月移到雞足山主峰楞嚴塔西面,月亮與楞嚴塔、尊勝塔連成一片時,四周山林一片黑暗,惟有皓月與楞嚴塔十分明顯,舉首仰望,有身入月宮之感。而八月十三、十四、十五、十六、十七這五一夜晚子時12點左右,尊勝塔沒有塔影,故又稱無影塔。