人物簡介

生年考。據1984年7月出土,余寰子余承勛所述張太安人之行請、賜進士及第翰林院國史修撰儒林郎兼經筵講官新都楊慎撰《明故封太安人余母張氏墓志銘》記載“夫卒, 太安人尚少,而孤寰甫七歲”,因餘子偉卒年有1473年和1476年兩個不同記載,若其父子偉卒年是1473年,余寰生年則應為1466年,若餘子偉是1476年卒,余寰生年應為1469年,其家譜所載的生於1460年則不符。或為其子余承勛所述張太安人行情有誤,或為家譜記載的生年有誤。

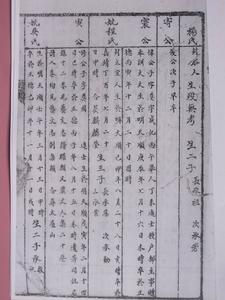

史籍記載

《明憲宗純皇帝實錄卷之一百五十七》:成化十二年(1476年)九月十七日丁巳,巡撫陝西右都御史餘子俊奏,臣先以侄寰為子,乞如例為國子監生。允之。(出自《明憲宗純皇帝實錄卷之一百五十七》成化十二年九月丁巳日)

《四川總志·卷十五人物》(康熙版):余寰,青神人,弘治間進士,授戶部主事,有能名,識大體,語及邊務,◇能道其山川險阻,慨然有用世之志,後以督餉功遷員外郎,進階奉訓大夫。(出自《康熙四川總志》·卷15下人物第六十頁余寰志)

《明史》卷一百七十八·列傳第六十六·餘子俊傳。作者:張廷玉等。

子寰(侄子余寰),舉進士,終戶部員外郎。寘(長子余寘),就武蔭為錦衣千戶,終指揮同知。曾孫承勛(余承勛)、承業(余承業),皆進士。承勛,翰林修撰。承業,雲南僉事。(出自《明史》卷一百七十八·列傳第六十六·餘子俊傳。作者:張廷玉等。)

余寰1499年明弘治十二年己未科殿試金榜第二甲第17名進士出身。

《大明孝宗敬皇帝實錄卷之一百四十八》:弘治十二年三月丁丑(1499年三月十八日)上御奉天殿,賜倫文敘等進士及第、出身有差。文武群臣行慶賀禮。三月二十日己卯,賜狀元倫文敘朝服冠帶及諸進士寶鈔。三月二十一日庚辰,狀元倫文敘率諸進士上表謝恩。

《大明孝宗敬皇帝實錄卷之一百六十四》:弘治十三年(1500年)七月十六日戊辰。戶部主事余寰陳御虜三事:一飭兵車,以御衝突。臣伯父故兵部尚書子俊,兩膺簡命,總督軍務,熟慮大同地方平曠,虜寇易為衝突,必以車戰斯。為得策,乃參酌古制,造兵車八百餘兩,制度精巧餱糧,因以自齎器械得以兼設。有曰,虎尾炮者,置於車廂角柱之上四面,隨賊所至移柄而擊之;有曰,將軍炮者,置於車廂之中,候賊眾衝突,酌量擊之。大同會城中路,置車四百餘兩,東西二路各置二百餘兩,教演開闔,進止俱有法則。後緣邊事稍寧,守臣遂玩視不講。乞令修舉演習如法,遇有警急列營而出。間空實以鹿角小榨,以逸待勞,應變莫測。臣謹錄演習車營圖法,隨本以進其兵車角榨小樣圖軸,見貯內府並工部備照。伏乞,採擇施行。一復舊墩,以備傳報。臣伯父子俊,懲創大官軍失利之餘,經略諸邊,以大同疆圉,雖有大邊小邊,似為嚴密,而中路一帶山川曠闊,墩台稀疏,賊易出入,難於覺察。因添築宣寧等墩六座,以清出私門軍役充哨,守既便於瞭望而傳報不失,又聲勢連絡而遠近相椅,擊賊奪馬曾收明驗。以後守臣,觀望人情,遽為廢棄軍役,掣回樓櫓拆毀。今年,虜擁眾南掠,正從此地出入,烽火未傳,已薄城下棄墩之誤,昭然可見。乞令,照舊修飭,撥人防守。庶幾,虜有忌憚,邊民聞警,有所趨避。一屯重兵,以鎮內邊。潮河川之地,直通境外,最為京師要害,而難於設險,其防守軍馬止賴密雲。後衛五千之兵所守地方,東西三百餘里,墩台城堡七八十處,分撥守了之外,再無餘兵可用。雖有參將駐札古北口防守,徒具虛名,實無部卒。今北虜東行,獨石一帶已見營火,相去潮河不遠,宜於川口之南,地名老鴉村處增築大城一座,設立二衛,增命副將屯重兵戍守保障。雖有衝突之謀,亦潛消而陰折之矣。兵部覆奏,謂寰所言飭兵車、復舊墩,皆防邊急務,請即下邊臣行之。其欲於川南增設二衛,事體重大,宜行經略及鎮巡等官僉議奏處從之。(出自《大明孝宗敬皇帝實錄卷之一百六十四》弘治十三年七月戊辰日)

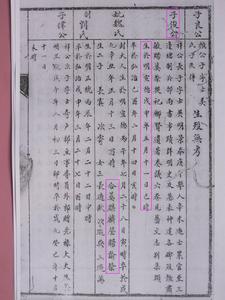

家族關係

余寰,餘子偉之子,餘子俊侄子,余祥孫,余永泰曾孫,根六公余德成玄孫,南平王鐵木健來孫。

父親:餘子偉,余祥次子,字士奇,生於明正統戊午年(1438年)八月初三日,遺腹子,世系表記載卒於明成化癸巳年(1473年)十月十一日,紀年詳述記載卒於明成化丙申年(1476年)十月十八日。(明成化丙申年,子俊移撫陝西,是年十月十八日四世祖子偉公卒,丁酉子俊公調任兵部尚書。餘子俊是明成化十三年丁酉年1477年調任兵部尚書的)官戶部主事晉員外郎,進光祿大夫。

生母:劉氏,生於明宣德甲寅年(1434年)九月廿一日丑時,卒於明弘治戊申年(1488年)九月十五日酉時。生一子,余寰。均葬大屋山(即青神縣祥麟鄉麒麟瑩餘子俊墓園)。

庶母:張氏,初封安人,晉封太宜人,生於明正統丁巳年(公元1437年) 十二月五日巳時,卒於明正德十二年(公元1517年) 八月三日酉時。

妣:程氏,封太宜人,生於明天順已卯年(1459年)八月二十八日亥時,卒於嘉靖丁酉年(1537年)七月二十日申時。合葬麒麟瑩。生三子:長承恩,次承勛,三承業。(註:據余寰庶母張氏墓志銘,長兄庶出,次又出為人後,說明余寰另有副室未記載。)

長子:余承恩(余承恩,余祥曾孫,1491年八月十五日—1543年十一月十六日):字懋忠,號鶴池,1516年舉人,明嘉靖進士。官至永寧參將,著《鶴池詩集》8卷。另據家譜記載:1518年襲南京錦衣衛指揮僉事;1525年,余承恩擢湖廣都署都指揮僉事;1528年,余承恩擢四川都司長;1532年,余承恩擢疊茂營游擊將;1536年,余承恩擢參軍並加提督敘瀘及貴州迤西等處地方職銜;(《青神歷史人物》、《青神余氏家譜》)

次子:余承勛,蒙古族,生於明弘治甲寅年(1493年)二月十七日申時,卒於明萬曆癸酉年(1573年)二月二十一日丑時,字懋功,號芳池,明朝青神縣(今屬四川眉山市)人,明弘治年間(1516年)中舉人,正德十二年(1517年)中進士,官授翰林院國史修撰官(1522年授),被民間廣為傳頌,時人稱之為“余翰林”。明隆慶時,授太常寺卿,贈太中大夫、資治少尹。墓在四川眉州漢陽場(漢陽古鎮)金馬山(金馬山,在今青神縣漢陽鄉,地踞岷江東岸,當地人稱“翰林山”)。

三子:余承業,字懋績,號草池,(1500年七月十五日—1574年七月二十一日):據其家譜記載,1516年舉人,正德十二年(1517年)中進士,1518年授刑部主事,1523年余承業出為雲南按查使司僉事。1543年十一月余承恩卒,余承業服闋如京上疏論餘子俊子余寘被謫之由,奏上蒙恩準蔭一子錦衣指揮僉事。(《明史》、《青神歷史人物》、《青神余氏家譜》)

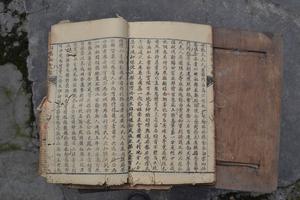

余寰墓

余寰墓座落在餘子俊墓園內。餘子俊墓園:青神縣祥麟鄉麒麟瑩,今四川省樂山市夾江縣青州鄉(又名“土主場”)金星村余墳山,是四川省樂山市二級文物保護單位。

據《青神縣志》記載:“余墳山,縣南四十里長泉鄉麒麟院後,(按即今縣西土主場),地四周有牆,周三百六十丈,牆門以磚砌成坊,門東向…… ”。另據《青神備征錄》也有同樣的記載。

青神余氏,世為著姓。《青神氏族消長論》雲:“余氏一族,自兵部尚書肅敏公而後,科名鼎盛,世襲錦衣,兄弟聯壁,父子繼美,綿延六七世……,為青神氏族之尤雋者也”。

按《青神備征錄》記載: 此墓園還葬有餘子俊曾祖父余德成,曾祖母趙氏墓,祖父余永泰墓,父余祥和母張氏合葬墓,子余寘、余寰墓,孫承祖、承芬墓,師鄒希文墓。該地區屬青神縣地界,後劃夾江管轄。據當地老人回憶, 這裡原有一大型墓園,早年即已毀壞,遺有石人、石獅和神道墓碑。建國初期曾挖出朱漆棺木和二具完好的女屍,當時也不知墓葬形制和規模。

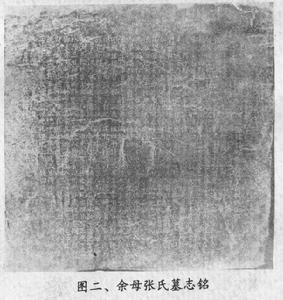

1984年7月發現的墓志銘只有餘母張氏墓志銘和余室楊氏墓誌蓋保存較好。楊氏墓誌蓋僅有:“明故敕封儒人余室楊氏之墓”三行十二字。余母張氏太安人墓志銘共29行,860餘字。

余母張氏墓志銘除記載了張氏的生、死、婚、葬等生平事跡外, 還記載了余氏家族情況,涉及二十餘人和許多歷史事件。參照《明史》、《青神縣誌》、《青神備征錄》,現將志文中涉及的重要人員和主要事件試釋於後,備讀者參考。

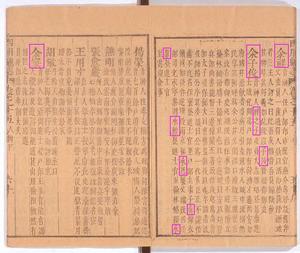

墓志銘

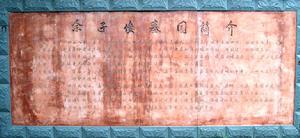

文物出土時間是1984年7月,出土地點是四川省樂山市夾江縣青州鄉金星村余翰林墓地山坡上,收藏於四川省夾江縣文管所。墓志銘共三塊,均成長方形,漢白玉石質,志蓋、志石大小相同,邊長54厘米,厚8厘米。其中余母張氏墓志銘和余室楊氏墓誌蓋保存完好,字跡清晰,余室楊氏墓誌蓋為篆書、陰刻;余母張氏墓志銘為楷書、陰刻,明賜進士及第、翰林院國史修撰、儒林郎兼經筵官新都楊慎撰;賜進士第、吏科給事中征仕郎嘉定安磐書;賜進士第、戶部主事承德郎青神王一麟篆。另一志石因磨損嚴重,不能句讀。

以下是余母張氏墓志銘內容。

賜進士第戶部主事承德郎邑人王一麟篆。

正德丁丑(1517年)冬十有一月, 翰林院庶吉士余承勛聞其祖母太安人訃告,於吊者達於禮官。曰: 吾祖母喪, 吾父先亡(註:余寰卒於1506年十二月二十日),主在長孫,吾長庶也,次又出為人後,是在承勛。君子曰:疑未之前有也。然行多乎道,有司從之, 仲孫之承重者,自承勛始也。承勛奔歸,乃述太安人之行請。志日:太安人姓張氏諱某字某,眉州處士張公浹女,歸於贈戶部主事余公子偉(1438年~1473年)為繼室,克以柔懿,相夫、育前母子,恩均所生。夫卒,太安人尚少,而孤寰甫七歲, 遂勵節撫之,誓無他志, 教子就學。喻之曰而家世科第,而祖舉永樂戊戍進士,為戶部郎中。而伯肅敏公舉景泰辛未進士,今為兵部尚書。而父嘗以不能繼先志為恨,今日之事, 皆賴汝矣。肅敏公將移蔭,蔭寰,太安人曰: 此而伯同氣推愛之至,未若由科第繼先志之大為也。後果舉弘治已未進士授戶部主事,考績得。

恩封為太安人, 初肅敏公在京,太夫人安家,不肯就養,朝夕供奉,皆在太安人。太安人事之孝敬,誠懿靡所不至, 家務繁細,率皆以身先之。規條嚴整,凜然不敢犯,家潼千指率自食力,躬親蠶績,織維無虛歲。諸孫衣具,多出其手。躬布衣蔬,食不類世祿家習。田數百畝,歲人租以千計,升斗弗妄,費家用之外,遇時凶輒, 發以賑鄉邑里, 雖鄰邑亦賴之。多建梵宇橋樑,以資功德。正德丙寅,主事君(指余寰) 遷戶部員外郎。尋卒京邸, 諸孫抹樞歸,太安人泣且告曰,而祖之志, 而父善繼之,可謂孝矣。但恨中折未大, 闡揚先烈,今日之事,又賴諸孫矣。後承勛舉正德丁丑進士,為翰林庶吉士,太安人喜曰:吾雖老, 尚及見孫之成, 死亦瞑目矣。正德丁丑八月三日,無疾而終。太安人子男(非生母)一人, 即寰。女四,州吏目盧相、都察院右副都御史李充、嗣癢生楊厚、王嘉雲其婿也。孫男五人,長承芳,次承恩皆太學生。次即承勛, 又次承禮、承業皆名在縣學。曾孫男二人、曾孫女三。太安人生正統二年(1437年)十二月五日, 卒於正德十二年(公元1517年) 八月三日,得年八十有一。葬以戊寅年五月十八日。墓在邑長泉以先兆禮也。銘曰:文武維門、貴壽維身、家聲則聞、伊邦匪鄰、有巋者孫、嚴終相、篆年於珉、何百千春,不肖孫承勛立”

另據倪宗新先生著的《楊升庵年表》(四):1518年正德十三年戊寅,五月十八日,翰林院庶吉士余承勛祖母太安人葬於青神縣長泉,升庵撰《明故封太安人余母張氏墓志銘》,嘉定安磐書其丹,邑人王一麟篆其額。