簡介

何塞·黎薩爾(Jose Rizal,1861—1896),又翻譯為黎剎,十九世紀末葉菲律賓資產階級改良主義運動最著名的代表人物。 稱為菲律賓國父。

生平

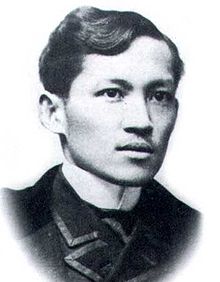

年輕的何塞·黎薩爾

年輕的何塞·黎薩爾黎薩爾生活和活動的年代,正是菲律賓人民和西班牙殖民主義之間的民族矛盾日益激化,菲律賓民族民主運動日益高漲的時期。1872年1月,卡維特(即甲米地)菲律賓兵工廠工人、士兵和農民舉行起義,反抗西班牙的殖民統治,慘遭血腥鎮壓。甚至同這次起義無關的戈梅斯、布爾哥斯和薩莫拉三位愛國神甫也被處決,許多資產階級人士被逮捕和流放。在黎薩爾的少年時代,他的母親受誣被捕,在獄中受盡折磨和屈辱達兩年之久。有一次,因他的父親與修道士發生糾紛,修道會突然把他父親所租土地的地租提高一倍,致使黎薩爾的家庭經濟發生困難。黎薩爾本人有一次夜間走路,因天黑看不清楚,沒有向民團軍官敬禮,挨了一頓揍。民族壓迫、家庭不幸和個人遭遇,在黎薩爾年幼的心靈中留下深刻的傷痕,引起了他對西班牙殖民者的憤恨。

1874至1881年,黎薩爾先後在馬尼拉私立學校和聖托馬斯大學學習。1882年5月,黎薩爾赴西班牙留學。他在馬德里大學攻讀醫學、哲學和文學。同時,他又在聖菲爾南多學院學習繪畫和雕刻,還學習法語、英語、德語。1885年黎薩爾大學畢業後,取得哲學和文學博士、醫學博士學位。

黎薩爾早在中學時代就已開始參加社會文化活動。18歲時,他寫了一首著名的詩篇《獻給菲律賓青年》,詩中洋溢著愛國主義熱情。第二年,他又寫了一部諷刺劇,嘲笑了西班牙修道士的偽善,揭露了殖民官吏的暴虐無道。1882年6月,黎薩爾在馬尼拉《他加祿日報》上發表《熱愛祖國》一文,抒發自己滿腔的愛國主義激情。他寫道:“熱愛祖國的心情,滋長在人人的心坎深處,任何人也不能動搖它,它是永恆的,不能磨滅的,神聖不可侵犯的。”

從大學時代起,黎薩爾積極投身於菲律賓資產階級改良主義運動。在西班牙留學時期,黎薩爾經常在馬德里和巴塞隆納具有共和主義和反修道會色彩的報刊上發表文章,主張在菲律賓實行改革。他提出的改革要求包括:恢復西班牙國會中的菲律賓代表權;在菲律賓實行出版自由;在菲律賓學校中講授西班牙語。黎薩爾還經常著文反駁西班牙反動分子對菲律賓人民的各種誣衊和辱罵。

1887年,黎薩爾在歐洲寫成了政治小說《不許犯我》。這部小說以黎薩爾本人的生活經歷為素材,主人翁伊瓦臘實際上是黎薩爾本人的自我畫象或化身。黎薩爾在《不許犯我》中揭露和抨擊了西班牙殖民者和天主教修道會的黑暗神權統治,描述了在殖民奴役下菲律賓人民的苦難和悲慘生活;同時他通過各種人物之口,呼籲西班牙殖民當局實行必要的改革。這些改革要求包括:給菲律賓人更多的受教育的機會;限制軍隊和教會的權力,保障個人自由和人身安全;實行出版自由;恢復西班牙國會中的菲律賓代表權;等等。黎薩爾通過伊瓦臘之口特彆強調這樣的觀點:“我心裡最大的願望就是我的國家繁榮幸福,這是要由西班牙母國和本國同胞的共同努力來實現的;他們有共同的理想,共同的利益,兩者之間,就以這種萬世不易的聯繫永遠團結在一起。因此,我所要求的,只能在政府經過多年苦幹,進行了具體改革之後才能實現。”伊瓦臘還說:“這些組織(指殖民制度)固然有它們的弊病,但是在目前這個時候還是非有不可的。它們就是所謂必要的‘惡’。”可見,《不許犯我》是一部改良主義小說,集中反映了這個時期黎薩爾的政治觀點。

儘管如此,這部小說引起了西班牙殖民當局和反動修道會的驚恐和仇視。聖托馬斯大學審查委員會在審查報告中宣稱,《不許犯我》是“異端的,不虔誠的,毀謗教會的,不愛國的和危害公共治安的,有害於西班牙政府及其在菲律賓的政策。”因此,西班牙殖民當局把《不許犯我》列為禁書,嚴禁輸入菲律賓。西班牙殖民者對黎薩爾在菲律賓的親屬橫加迫害,例如剝奪黎薩爾父親租借的土地,焚燒他的房屋,迫使他全家流落街頭,無家可歸。

1889年2月,黎薩爾、洛佩斯·哈埃納、馬塞洛·德爾·比拉爾等人,在西班牙巴塞隆納(同年11月移址馬德里)創辦《團結報》,宣傳改良主義思想。在《團結報》創刊初期,黎薩爾經常為它撰寫文章。黎薩爾的文章的中心思想是:爭取菲律賓成為西班牙的一個省;恢復菲律賓在西班牙國會中的代表權;在菲律賓以民治政府代替軍政府;爭取菲律賓人享有與西班牙人平等的權利;爭取言論、出版、集會結社自由;教會世俗化;驅逐修道士。顯然,上述思想仍然沒有超出改良主義的範疇。

1890年中期,黎薩爾的思想發生很大的波動,他一度消沉、沮喪,思想鬥爭十分激烈。他認真地回顧自己所走過的道路,探索今後前進的方向。黎薩爾對西班牙政府不理睬菲律賓人士的改革要求甚感失望,對在西班牙繼續進行宣傳、呼籲、請願產生了幻滅之感。由於西班牙殖民者更加橫暴地統治菲律賓人民,菲律賓人民生活更加惡化,他們的不滿情緒日益強烈,一場革命正在醞釀之中。這個事態發展顯然對黎薩爾產生了強烈的影響,引起了他的思想矛盾和鬥爭。而西班牙殖民者對黎薩爾家族變本加厲的迫害,更使黎薩爾怒火中燒,加深了他對西班牙殖民主義的憤恨。於是,黎薩爾產生了“尋找其它的道路”的想法。

1891年9月黎薩爾出版了他的第二部小說《起義者》。黎薩爾自己說。這第二部小說比《不許犯我》更加重要。黎薩爾把這部小說獻給1872年2月在巴貢巴揚廣場殉難的戈梅斯、布爾哥斯和薩莫拉三位愛國神甫。他在《獻辭》中稱他們三人是“烈士”、“罪惡制度的犧牲者”,譴責西班牙殖民者雙手沾滿了鮮血。這無疑是向西班牙殖民者挑戰!《起義者》的主人翁席蒙(伊瓦臘在國外流亡13年之後,改名席蒙,以珠寶商的身份返回菲律賓),與伊瓦臘不同,他不主張改良,而訴諸密謀、恐怖、炸藥、暴動和起義,也就是說,席蒙企圖同殖民政府與修道會決一死戰。席蒙聯絡了一些人,三次密謀起義,連續失敗了。在最後一次起義中,席蒙被殖民者追捕,服毒自殺了。在書的末尾,黎薩爾卻安排了席蒙在臨死前向佛羅倫提諾老神甫懺悔的場面,通過老神甫之口,重述了他的改良主義說教:“仇恨只能造成窮凶極惡的傢伙和罪大惡極的犯人!只有愛才能夠創造奇蹟,只有美德才能拯救世界!……”;“我的意思並不是說,我們的自由一定要靠刀劍來取得,因為在現代生活中,刀劍的作用已經微不足道了……。”

由此可見,黎薩爾所要尋找的“其它的道路”,他所提出的“革命方案”,不是宣傳、發動和組織千百萬人民民眾,堅持長期的鬥爭,去推翻殖民統治,而是依靠少數人去冒險和拚命,幻想在一夜之間取得革命成功。甚至連這樣的道路和方案,最後他也加以否定,作出了“刀劍的作用已經微不足道了”的結論。所以,在本質上這個時期黎薩爾的思想仍然沒有跳出改良主義的框框。

1892年6月,黎薩爾返回菲律賓。同年7月3日,黎薩爾在馬尼拉建立菲律賓聯盟。這個聯盟的宗旨是:一、把整個群島統一成為強大的民族共同體;二、在一切需要的情況下相互保護;三、反對暴力和不公正的行為;四、發展工業、農業和商業;五、研究和實行改革。上述綱領表明,菲律賓聯盟是一個資產階級改良主義組織。儘管如此,西班牙殖民當局依然認為黎薩爾的這種活動是危險的。

7月7日,西班牙總督下令逮捕黎薩爾,把他流放到棉蘭老島的達比丹。在達比丹流放期間,黎薩爾曾向監督他的西班牙軍官概述他的改革綱領:爭取菲律賓在西班牙國會的代表權;取消修道士的特權;修道會世俗化;改革行政和司法制度;發展初級教育,結束修道士對教育的干涉;政府職位的半數讓給菲律賓人;在各省建立藝術和商業學校;宗教和言論自由。

1892年7月,菲律賓資產階級激進派安德列斯·波尼法秀深感黎薩爾的菲律賓聯盟不足以實現菲律賓獨立,於是另建一個秘密團體“最崇高的、最受尊敬的菲律賓兒女協會”,簡稱卡提普南。這個革命組織主張通過暴力手段推翻西班牙殖民統治,取得民族獨立。1896年6月末,卡提普南派瓦連瑞拉博士到達必丹秘密訪問黎薩爾,向他報告卡提普南的革命計畫,並建議他逃出達必丹,親自領導這場革命。黎薩爾以缺乏武器和時機尚未成熟為理由,拒絕了卡提普南的建議。從此,為了逃避這場革命,黎薩爾極力要求西班牙殖民當局準許他離開菲律賓。1896年8月,經西班牙總督批准,黎薩爾離開達必丹到馬尼拉。次月3日,黎薩爾乘輪船離開馬尼拉前往西班牙。輪船抵新加坡時,同行的菲律賓人士彼德羅·羅哈斯等離船逃亡。臨走時,羅哈斯等勸黎薩爾一起逃亡,被黎薩爾拒絕。黎薩爾回答說:“西班牙人必定立刻認為我參加了起義。不,我不能成為一個逃亡者。”9月28日,輪船駛離蘇伊士後不久,根據西班牙總督的命令,黎薩爾在船上被捕,並被押回菲律賓。1896年11月3日,黎薩爾抵達馬尼拉,被囚禁於聖地亞哥堡。同年12月26日,黎薩爾被送交軍事法庭審判,被扣上“叛亂”罪名,宣判死刑。12月30日,黎薩爾在馬尼拉巴貢巴揚廣場被處決。

思想

黎薩爾在犧牲前半個月,即1896年12月15日,曾經在聖地亞哥堡監獄裡寫了一份當時沒有公開發表的《告菲律賓人民書》。在這份檔案中,黎薩爾竭力表白他與卡提普南領導的革命無關,聲稱當他知道有人正在醞釀這場革命時,他從一開始就堅決反對它。黎薩爾重申他的“教育救國論”等等說教,譴責卡提普南發動1896年革命是“絕對荒謬的”、“野蠻的”、“背著我而搞的陰謀”、“敗壞了我們菲律賓人的名譽”、“刑事犯的手段”、“必須帶來巨大的災難”等等。用詞之惡毒,令人吃驚。他最後號召菲律賓人民放下武器,停止戰鬥。從這個檔案的內容來看,它反映了作為菲律賓民族資產階級早期代表人物的黎薩爾具有十分突出的階級局限性。但應該指出,黎薩爾臨終前還寫了一首題為《永別了》的絕命詩,詩云:“朝霞絢爛正漫天、我灑碧血更盡染;莫道黑夜難為明,且看皎日當空懸。”從這首詩中,我們看到了一個偉大的愛國主義者的靈魂,他慷慨地把自己的青春和生命貢獻給祖國,堅信在菲律賓的土地上光明終將驅逐黑暗勢力,菲律賓民族最後必將獲得自由。

評價

黎薩爾的墓

黎薩爾的墓黎薩爾是菲律賓一位真誠的愛國志士和民族英雄,他為了自己祖國的自由事業戰鬥了一生,最後英勇就義,贏得了菲律賓各階層人民的崇敬和愛戴。為了紀念菲律賓近代歷史上的這位重要人物,菲律賓政府把黎薩爾的誕生地稱為黎薩爾省,把他殉難的巴貢巴揚廣場命名為黎薩爾廣場,樹立黎薩爾銅象和紀念碑,並把黎薩爾殉難的日子定為“黎薩爾日”,1961年黎薩爾誕生100周年紀念時還出版了《黎薩爾文集》。

文章

《我最後的告別》是他在慷慨就義前夕寫下的絕命詩。

--------------------------------------------------------------------------------

我最後的告別

永別了,敬愛的祖國,陽光愛撫的國土,

您是東海的明珠,我們失去的樂園。

我憂憤的生命,將為您而愉快地獻出,

即使它將更加輝煌壯麗和生氣盎然,

為了您的幸福,我也樂意向您奉獻。

在烽煙四起的沙場,惡戰方酣,

人們毫不猶豫、毫不悔恨地英勇獻身。

不管死於何處,在翠柏、月桂或百合旁邊,

還是在絞架上、曠野間、更不管是陣亡,還是悲慘地殉難,

只要是祖國和國家的需要,全都一樣光榮。

在迎接曙光時,我將安息長眠,

黎明將衝破黑夜,陽光要普照人間。

假如您需要顏料來把黎明渲染,

請讓我的熱血奔流在美好的時辰,

讓它把這新生的曙光染得更加金光閃閃。

我少年時代,美夢翩翩,

我青年時代,理想常燃。

我切盼有—天,能看到您這東海明珠的容顏,

您烏黑的眸廠不再流淚,眉宇的皺紋得到舒展,

沒有怨恨重重,更沒有血跡斑斑。

……

當黑夜沉沉籠罩陵園,

唯有死者守護著它,徹底不眠。

請不要打擾他們的休息和神秘的安恬,

也許您會聽見一曲高歌,海上管弦,

那就是我呀!親愛的祖國,我在為您引吭高歌,撫奏六弦。

沒有十字架,沒有墓碑,也沒有任何銘志,

當我的墳墓已荒煙野蔓,人們不再把我懷念;

就讓人們夷成原野,把土地犁翻,

當我的骨灰還留在人間,

就讓它化為塵十,覆蓋著祖國的良田。

即使您已把我忘記,我也心地坦然,

我將遨遊在您的高山和草原,

把優美嘹亮的歌聲送到您的耳邊。

芳香、光亮、清麗、妙語、歌聲和嘆息,

都永遠是我忠貞本質的表現。

我崇敬的祖國,哀怨中的哀怨,

親愛的菲律賓同胞,請聽我訣別的贈言:

我離開大家、離開親人和摯愛的華顏,

我去的地方沒有奴隸和劊子手,也沒有暴君,

那兒不會戕害忠良,那兒是上帝主持的青天。

永別了!我的父母、兄弟,我的親眷,

還有我那失去家園的童年侶伴。

感謝吧,我可以擺脫艱辛的生活;歇歇雙肩,

永別了!我心愛的異國姑娘,我的朋友,我的歡樂,

永別了!親愛的人們,死就是安息,

就是長眠。

凌 彰譯

選自《東方文學作品選》,湖南人民出版社(1986)

撫琴居掃校製作