景區簡介

仙字潭

仙字潭仙字潭摩崖石刻是福建省首批公布的省級文物保護單位。這裡也是旅遊勝地,河道曲折,雲霧繚繞,草木蒼鬱,潭水清澈可鑑,卵石游魚歷歷可數。

在福建省漳州市華安縣沙建鎮許田村,九龍江支流的汰溪下游,距漳州市區34公里。這裡兩山夾峙,溪流彎曲成潭,北岸峭壁林立,岩壁上散布著幾組古怪蒼老、似字又有別於傳統觀念上的文字,似話又過於抽象變形的文化符號,由於年代久遠,深奧難懂,訛傳為神仙所書,故名“仙字潭”。

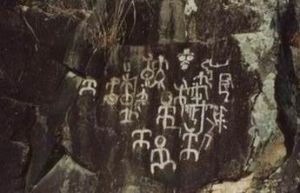

仙字潭摩崖石刻共有6處,自東往西長30多米。除一處漢字“營頭至九龍山南安縣界”外,其他5處共36個符號,最大的長0.74米、寬0.35米,最小的長0.13米、寬0.1米。既象圖畫,又象文字,有的如王者坐地,有的仿武士爭鬥,有的若舞女蹁躚,有的如獸面猙獰,有的象俘虜被執,有的似人首落地,千奇百怪,其意難以索解。

據初步考證,對這些摩崖石刻有不同解釋,一種意見認為,是類似甲骨文或商周青銅器銘文,並試釋讀其中一些文字;另一種意見認為,是古代土著民族活動的記事岩畫,內容大致為描寫部落酋長慶功宴樂的場面,記錄戰績,以示武勇。這些石刻究竟屬於那個民族的文化遺存也有爭論。一種認為是古代“七閩”部落的遺蹟,一種認為是古代番族、吳族、越族之間一次戰爭的記功石刻,一種認為是畲族先民遺下的文字。這些石刻吸引了古今許多名人學者。《漳州府志》載,唐朝就有人持其拓本到洛陽求教於韓愈。此外,華安境內還散布著蛇形、動物、蹄印、星宿等多種岩畫。 仙字潭摩崖石刻共有6處13組50多個符號,其中一處為漢字:“營頭至九龍山南安縣界 ” 。自西向東,面積約高6米,寬30餘米,大約200平方米。第一組,面積高0.76米,寬.24米 ;第二組,面積高1.06米,寬0.50米;第三組,面積高0.14米,寬.0.14米;第四組,面積 高0.16米,寬0.18米;第五組面積高0.30米,寬0.22米;第六組,面積高0.34米,寬0.31米 ;第七組,面積高0.50米,寬0.60米;第八組,面積高0.57米,寬0.33米;第九組,面積高 1.00米,寬0.38米;第十組,面積高0.26米,寬0.28米;第十一組,面積高0.34米,寬0.31 米;第十二組,面積高0.4米,寬.1.17米;第十三組,面積高1.30米,寬1.62米。這些或畫或字的意義,千百年來難以索解。 仙字潭岩畫,早在1000多年前就被發現。據宋《太平廣記》引張讀《宣室志》云:“泉州之南,有山焉,峻起壁立,下有潭,水深不可測,周十餘畝……石壁之上有鑿成文字一十九言,字勢甚古,郡中士庶,無能知者。”有人持仙字的拓本,請教在洛陽的韓愈,經韓潛心精研後,破譯道:“似上帝責蛟螭之辭”。但不知有何根據。 張讀,字聖用,深州陸澤人。他是張薦的孫子,十九歲中進士,僖宗時任吏部侍郎,終於尚書左丞。他又是寫《玄怪錄》的牛僧儒的外孫,受外公影響,而撰《宣室志》。宣室是漢文帝召賈誼問鬼神的地方,用以名書,表示本書所記,都是鬼神靈異的事跡。可見仙字潭在晚唐時,已被發現並記述於史籍了。

到了近代,嶺南大學黃仲琴教授於1915年率先深入到荊棘叢生的仙字潭作實地調查,《汰溪古文》就岩畫的位置、形態、結構第一次作了科學描述,可惜黃教授僅在潭邊遙觀,僅發現10個圖象,記述過於精略。至1957年8月,省文管會林釗、曾凡再次深入現場調查,所發現圖象比以前增多,共分五組。他們較系統較全面地介紹仙字潭岩畫實測資料,包括岩畫大小尺寸,形態結構,並附照片、拓片,為以後科學研究提供了確切可靠的資料,從而引起學術界的重視。迄至1988年,在華安舉辦“漳州地區摩崖石刻學術討論會”,掀起了對仙字潭摩崖石刻研究熱潮,在專家中展開了一場“字乎?畫乎?“的大爭論。結果,眾說紛紜,莫衷一是。持“文字說”的專家認為,崖刻是文字的雛形,基本具備文字的特徵。也有學者認為,從圖象造型看,仙字潭石刻是書畫同源的一個標本,是由圖向文字過渡演變中的一種象形藝術傑作,因此,從某種角度來看,它的意義並不亞於甲骨文、金文的價值。於是,他們就用甲骨金文進行套譯,譯為“昱馘夷俘越,□吳王昱,吳戰越,戰番□番。”或譯為“□(部落)二師(征)伐(敵)酋(首)俘伏(敵)酋(首)。所譯內容雖略有不同,但都認為是氏族部落戰爭的記功石刻。

多數學者認為,用甲骨金文套譯岩畫,本身就很值得商榷,所破譯的內容也難以自圓其說。史前時期,何來“吳戰越、戰番”征戰史呢?獨有陳兆復、蓋山林兩位學者持異論,向“文字說”提出挑戰,明確提出崖刻確是“崖畫”,它是經過作者藝術誇張,濃縮,符號化了的原始圖畫。例如:圖象最多,面積最大,畫面1.30×1.62米,是由眾多的人體形組成的群。舞娛神圖。畫面最高處是一個奇特的圖象,刻畫與眾不同,圓點的頭下,雙臂平伸,兩個圓點應為乳房,下肢分開夾一圓點,似乎表示女性的生殖器。應該表示是母系氏族的圖騰——神,左下方是兩個大腹肚的人形,似乎是酋長,右下方則是手持飄帶或其他法器的人形,沒有大腹肚,大概是男性。其他大多舞者雙臂平伸,肘部下垂,雙腿分開作蹲踞狀,臀下有尾飾,個別舞者作倒立狀。其基本內容是表現氏族部落祭祀娛神的舞蹈場面。

又如,另一幅畫,上方為一個人體形舞者,左臂上舉,右臂高揚,雙腿叉開,作蹲踞狀,臀部下有尾飾。腰部似插有匕首,右臂空間似有水珠滴落。意象是巫師祈雨。下方為兩個人體形舞者,另一個是側身舞象,代表氏族祈雨人。更下方有兩個獸面形,只有眉、眼、口、無頭部輪廓,似為犧牲或人之首級。

如是看來,各組岩畫,都有其特定內涵,或為祭祀祖先,或為祈神降雨,或為紀念某一酋長或英雄。作一圖畫看便不難理解其內容了。這是古代先民們經過藝術誇張,濃縮並符號化了的一種原始岩畫。至於是屬於那個民族,產生於那個年代,也是說法紛紜,有待研究了。

仙字潭不僅在考古等學科上有重大的研究價值,也是一處有益的旅遊勝地,亟待開發。