介紹

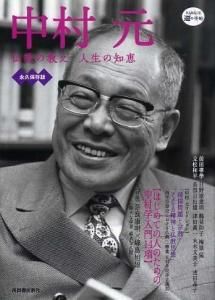

中村元(1912-1999)文學博士,日本國立東京大學名譽教授,曾任日本東方學會評議員、東洋研究會理事長、東方學院院長、比較思想學會會長等,日本著名東方學家、佛教史學家、東亞哲學研究家和藏學家。1936年東京帝國大學印度哲學科畢業,1943年任東京大學副教授,同年獲文學博士學位。1951年赴美國任史丹福大學教授,1954年任東京大學文學部教授。1957年以“佛教哲學史”獲日本學士院獎。1969年赴印度考察,1970年赴西德訪問。1973年從東京大學定年退職,獲名譽教授之稱。1974年獲紫綬褒章。

主要著作有:《印度哲學思想》四卷(1950-1956),《東方民族的思維方法》四卷(1951-1952),《印度思想史》(1956),《中村元集》二十三卷(1961-1977),印度記行》(1963),《亞洲與日本》(1966-1972),《比較思想論》(1966),《原始佛教》五卷(1969-1972)《亞洲佛教史》二十卷(監修,1973-1976),《世界思想史》七卷(1974-1977),《佛教語大辭典》三冊(1975),等等。

評價:如孟加拉榕

中村元就像深深紮根在印度土地的世界第一的巨樹——孟加拉榕,是一位學殖、智慧和慈悲都很深的巨大的偉人。孟加拉榕,樹幹上橫著生出枝幹,枝幹上長出像馬尾巴的氣根垂下來。氣根慢慢生長,到達地面後接著往土裡扎,變成樹根。剛開始的氣根比較細,但它越長越硬,越長越大,最後變成壯實的枝幹。根乾長壯實後,接著會有新的枝幹長出來,接著氣根垂下來,長成另外的新的根乾。

這樣僅僅一根樹幹能孳生出幾百根樹幹,最後長成壯大的林子。它一視同仁地溫柔地迎接想逃避毒辣太陽的人們,為他們提供陰涼。這就是強大而又溫柔的孟加拉榕。

生在印度的中村元博士對深深在那片土地紮根的佛教“中觀哲學”的研究,形成了印度哲學、佛教學、以及比較思想、最上面是世界思想構築這樣沒有誰能完成得了的大的樹幹,產生了新的研究,培育了很多研究人員,最終長成一篇推進東陽思想研究的大森林——東方研究會。

在這裡,疲勞乾渴的心靈想尋找清涼的人們自然集中起來,誕生了一視同仁、共同增上的私塾——東方學院。在這裡,立足深廣研究上的“慈心”給人以撫慰。

簡歷

191211月28日生於島根縣松江市殿町

1925

東京高等師範學校付屬中學校入學

因腎臟患病而休學一年,好讀宗教、哲學類書籍

1930

第一高等學校文科乙類入學

這段時期,遇上恩師,為後日做學問提供了不少幫助。和朋友的深厚情誼陳偉後日東方研究會、東方學院建立的基礎。

1933

深感印度和佛教的哲學思想的深奧和溫情,進入東京帝國大學文學部印度哲學梵文學科

1936

進入同大學大學院

研究印度哲學,特別是吠陀哲學

1942

提交博士論文《早期吠陀哲學史》

1943

就任東京帝國大學助教授、5月 文學博士

1951

《東洋人的思維方法》得到好評,受美國史丹福大學邀請做客座教授,此後接受外國聘請超過五十回

1954

就任東京大學教授

1957

獲得“日本學士院賞恩賜賞”的獎勵(《早期吠陀哲學史》)

1960

《東洋人的思維方法》由聯合國教科文組織(UNESCO)日本國內委員會譯成英文

1964

就任文學部長,盡力於設立對所有學科開放的“文化交流研究設施”,最初做“比較思想”的講義

1966

以近代印度思想家身份由印度第二位總統薩瓦帕利·拉達克里希南授予“知識的博士(VidyAvAcaspati)”學位

1967

奧地利學士院非本地會員

散失《佛教語大辭典》草稿,一個月後重新開始執筆

1970

創立財團法人東方研究會,出任理事長

在學生時代經歷過困窘生活的中村元,決心為無職業的年輕研究人員繼續研究拓寬道路

1973

東京大學退休,成為同大學名譽教授

經歷過學園紛爭的他設立東方學院,出任學院長。

德里大學名譽文學博士,越南班漢大學(音譯)名譽文學博士

1974

出任比較思想學會第一代會長,榮獲紫綬褒章

1975

《佛教語大辭典》刊行(榮獲每日出版文化賞和佛教傳道文化賞)

1977

榮獲文化勳章

1978

英國皇家亞細亞協會名譽會員。尼泊爾國王授予勳章

1982

德意志學院客座會員,斯里蘭卡克拉尼亞大學名譽學位,中國西北大學名譽教授

1983

出任比較思想學會名譽會長

1984

榮獲勲一等瑞寶章、出任日本學士院會員

1989

松江市名譽市民

1994

出任第24代史跡足利學校庠主

1999

榮獲NHK放送文化賞

『中村元選集』[決定版] 全40巻全部刊行完畢

1999年10月10日

逝去、享年86歳

功績

一看《東方》追悼號15號的文章目錄就知道,中村元博士的功績太龐大以致不可能一一枚舉。現在只介紹核心部分的話,則如下所述。

首先,博士擁有非凡的語言能力,掌握綿密嚴格的文獻學方法,收集磅礴的資料,以合理的整理和分析為基礎,在歷史上、思想上解明了印度文化。他不光解明了思想,而且通過釐清印度歷史,將印度的思想文獻和印度人生活和社會現實聯繫起來,很試圖理解印度思想的意義,深化印度思想研究,並取得很大發展。

博士不光是哲學者,而且在歷史學家這個角色上因著有《印度史》而足以名為一生的事業。

在佛教研究的分野上,最值得提的是,相對於以往專注於宗派的教義研究的佛教研究,他根據初期佛教聖典究明“佛陀究竟教了些什麼呢”。他避免隨心所欲的研究,而是通過語言學、文獻學、考古學依據進行客觀考察,使得歷史人物佛陀形象凸顯出來。

另外,博士用現代日本人同樣的語言解讀佛經。也就是將費解的佛經翻譯成簡單而又準確的日語。而其對象不僅是眾多普通讀者,而且也有專業人士。

不朽的經典《廣說佛教語大辭典》全4卷刊行,將原典呈現為好懂的翻譯版本,將被稱為“火星語”的難懂的佛教語用簡單的日語進行解說。這可以說改變了以往佛教辭典的概念,在佛教研究史上是劃時代的。

博士將奮鬥出來的佛教或印度哲學思想開放給其他專業領域的研究人員,高漲了在各門學科的佛教研究。

博士還在開拓了在日本的比較思想研究領域。