背景

中日盟約

中日盟約 1915年1月18日,日本駐華公使日置益偕參贊小幡、書記官高尾在北京懷仁堂覲見中華民國總統袁世凱,直接遞交了企圖變中國為日本殖民地的“二十一條”。(石源華:《中華民國外交史》,第101頁)日置益狂妄地對袁世凱說:“日本政府向大總統表示誠意,希望中日懸案能夠早日解決。同時也是大總統向日本表示善意的一個良好機會。中日懸案解決,中日兩國的親善關係加強,日本政府希望貴大總統高升一步。在商談中,請貴大總統嚴守秘密。”(陶菊隱:《北洋軍閥統治時期史話》,三聯書店1983年3月第二版,第293頁)

正當中國政府與日本政府圍繞“二十一條”開展爭鬥之際,孫中山得知此事,立即採取了一系列的應對行動。

其中重大舉動之一就是:1915年2月5日,孫中山與日本人簽訂了所謂的《中日盟約》。

內容

由 陳錫祺先生為主編、由 中山大學孫中山研究所 邱捷、 桑兵、李吉奎、 段雲章、林家有、郭景榮、 周興梁七位學者合作編撰、由 中華書局1991年8月出版的《孫中山年譜長編》,在該書“編後附記”中說:“《孫中山年譜長編》是 中華人民共和國國家教育委員會 哲學社會科學重點項目,由中山大學孫中山研究所承擔,得到國家教育博士基金和 廣東省高等教育局科研基金的資助。”(《孫中山年譜長編》第2136—2137頁)

《孫中山年譜長編》寫道:

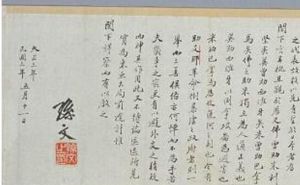

“現發現之《中日盟約》所標日期為是日(即1915年2月5日),親筆簽字蓋章者:中方為先生(即孫中山)與 陳其美,日方為前滿鐵株式會社理事犬冢信太郎和滿鐵社員山田純三郎。中、日文一式兩份。中文標《中日盟約》,日文標《日中盟約》。用毛筆書寫,蠟封后蓋有封印。

條約中文原文如下:

中華及日本因為維持 東亞永遠之福利兩國宜相提攜而定左之盟約。

第一條 中日兩國既相提攜而他外國之對於東亞重要外交事件則兩國宜互先通知協定。

第二條 為便於中日協同作戰中華所用之海陸軍兵器彈藥兵具等宜採用與日本同式。

第三條 與前項同一之目的若中華海軍聘用外國軍人時宜主用日本軍人。

第四條 使中日政治上提攜之確實中華政府及地方公署若聘用外國人時宜主用日本人。

第五條 相期中日經濟上之協同發達宜設中日銀行及其支部於中日之重要都市。

第六條 與前項同一之日[目]的中華經營礦山鐵路及沿岸航路若要外國資本或合辦之必要時可先商日本若日本不能應辦可商他外國。

第七條 日本須與中華改良弊正[政]上之必要援助且速使之成功。

第八條 日本須助中華之改良內政整頓軍備建設健全之國家。

第九條 日本須贊助中華之改正條約關稅獨立及撤廢 領事裁判權等事業。

第十條 屬於前各項範圍內之約定而未經兩國外交當局者或本盟約記名兩國人者之認諾不得與他者締結。

第十一條 本盟約自簽訂之日起拾年間為有效依兩國之希望更得延期。

中華民國四年貳月五日即

大正四年貳月五日作於 東京

孫 文 印

陳其美 印

犬冢信太郎 印

山田純三郎 印

作為日方簽定此盟約之主要代表犬冢信太郎(1874——1919) 佐賀縣人,實業家。1890年後在三井物產公司任職。1906——1914年任滿鐵理事,他同先生、陳其美、 戴季陶等革命黨人關係密切,支持山田純三郎等參與革命黨人方面之活動。他對於 日俄戰爭時任東鄉元帥參謀長的秋山真知將軍以及外務省政治局長小池 張造表示:‘如果 孫文有什麼計畫的話,就要給予援助。’其第一步即支持革命黨人 劉大同、 蔣介石、陳其美等在東北活動,曾交幾萬元給山田純三郎,囑‘到 上海去作準備’,並將30多萬經山田轉給先生。(山田純三郎《支那革命和我》,載日本《協和》248——249號)

上述盟約在是年3月出版的《民族評論》揭布。但當時外界似有所聞。1915年2月15日發行之上海《正誼》雜誌,卷7號登載 林虎、 熊克武、 程潛、 李根源等給報館函中,一則表明他們停止革命、一致對外的政治主張,另則含蓄指責:”然借異虐同之舉,引狼拒虎之謀,前為天良所不容,後為智計所不許“。