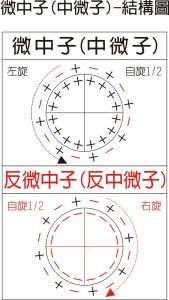

中微子-內部結構模型圖

中微子-內部結構模型圖中微子neutrino

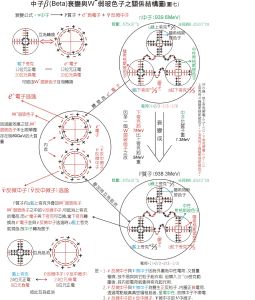

β衰變過程-內部結構模型圖

β衰變過程-內部結構模型圖靜質量為零的中性輕子。常用符號ν表示。自旋為1/2,以光速運動。1931年W.泡利為了解釋β衰變過程能量動量守恆問題,提出可能存在的中性粒子,1934年E.費米進一步闡明這一假說,並命名為中微子。中微子只參與弱作用,具有最強的穿透力,理論計算表明,穿越地球直徑那么厚的物質,在1010箇中微子中只有一個會與質子或中子發生反應。由於中微子與物質間的相互作用極其微弱,中微子的檢測非常困難。1942年王淦昌提出利用軌道電子俘獲檢測中微子的可行方案,1952年據此得到中微子存在的可靠間接證據;1953~1959年C.L.科溫和F.萊因斯實驗獲得令人信服的直接證據。1957年實驗上證明中微子與反中微子不同,在β+衰變中射出的是正電子和中微子νe,在β-衰變中射出的是電子和反中微子堸e。1962年,實驗確認存在兩種不同的中微子──與電子相伴的電中微子νe和與μ子相伴的μ中微子。重輕子τ發現後,有實驗證據表明還存在和τ子相伴的τ中微子ντ。由於中微子不受強得多的強作用和電磁作用的影響,中微子是研究弱作用的惟一工具,是粒子物理學中很活躍的研究領域。近年來掀起了中微子靜質量是否為零的檢測熱朝,目前尚無定論。

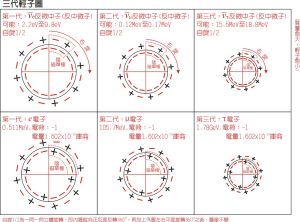

三代輕子-內部結構模型圖

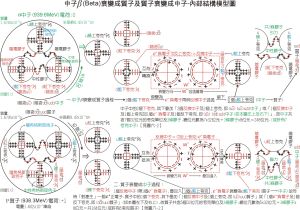

三代輕子-內部結構模型圖 β+衰變(下半圖)及β-衰變(上半圖)-模型圖

β+衰變(下半圖)及β-衰變(上半圖)-模型圖