歷史資料

中國鞋文化博物館

中國鞋文化博物館 中國鞋文化博物館

中國鞋文化博物館明代,溫州一帶製革業和製鞋業已很發達。如:嘉靖年間溫州已能生產麂皮、雜色毛皮和九節狸皮、野豬皮、香狸皮、山羊皮以及軟皮、硝白軟皮等。朝廷規定:每5年,用以上毛類毛皮製造胖襖褲鞋523副作為貢品,由永嘉、瑞安、樂清、平陽、泰順等五縣分攤。到明萬曆年間,每年均有“胖襖褲鞋”作為歲派貢品。

據資料分析,這些鞋當為配合冬服穿用的高統皮靴。清代的溫州,各種鞋履,包括皮鞋、布鞋、繡鞋、草鞋等均已流行。至民國時期,溫州皮鞋業一度有了較大發展。民國二十年(1931),溫州市區(今鹿城區)硝皮業有近30家,其中晉新、普達、精華等廠均使用機器來代替手工摩皮;製鞋業有70家;府前街一帶已成為皮鞋專賣街,有葉三進、大陸、美標、皇后等幾十家皮鞋店,其中多數採取前店後廠(作坊)形式,大多為手工作坊。溫州鞋業800多年來的發展,為今天鞋文化博物館的建立打下了深厚的基礎。

中國鞋文化歷史悠久,與人類的生存和發展息息相關,從石器時代的獸皮裹腳到現代完美工藝的製作是社會發展的必然規律,鞋已超越了簡單的實用層次。鞋文化是人類民俗文化的重要組成部分, 溫州是中國鞋業基地,全市鞋廠遍布,工藝突出。2000年,在中國鞋都產業園區管委會的積極籌備下,博物館於當年開工,在2001年10月竣工,成為鞋都的重要標誌。

基本簡介

中國鞋文化博物館

中國鞋文化博物館溫州製鞋業歷史悠久、聞名遐邇,南北朝時太守謝靈運獨創的活絡齒屐,史稱“謝公屐”,南宋時南戲名劇《張協狀元》中就有曲牌名《趙皮鞋》廣為傳唱,明朝成化年間溫州鞋被列為皇家貢品,這說明溫州製鞋業在商品經濟萌芽時期便與文化結緣。

改革開放以來,溫州鞋革業曲折前進、不斷發展壯大現在擁有鞋業企業4000多家,年產值318億元,真皮標誌企業超過一百家,占全國的五分之三以上,中國十大真皮鞋王溫州有三家,中國馳名商標兩個,鞋類生產數量繼續保持全國的25%,40個品牌獲得全國免檢,而且還創下了多個全國第一:第一雙豬皮鞋、第一雙硫化皮鞋、第一雙壓模皮鞋、第一雙膠粘皮鞋,第一家鞋業股份企業都在溫州誕生。

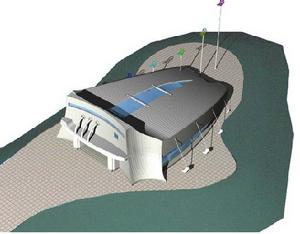

中國鞋文化博物館是秉承傳統記錄發展,以文興鞋的重大文化工程,是我市實施“中國鞋都”戰略的重要載體,是中國鞋都產業園區最重要的配套工程。館舍設計建築面積1230平方米,選址雙嶼鎮臥旗山。

中國鞋文化博物館將立足溫州、放眼全國、包容世界,廣泛吸納鞋文化的精華,向您展示源遠流長、豐富多彩的鞋文化,為提升傳統產業的文化內涵和整體品位起到積極的推進作用。

中國鞋文化博物館將努力成為國內一流、享譽世界的專業性博物館。

博館組成

中國鞋文化博物館位於浙江永嘉甌北東甌工業區,館址1500平方米,由紅蜻蜓集團投資1000萬元建成。全館為兩層樓房,分為“傳統鞋履文化”、“現代品牌文化”兩個部分。展館運用圖片、實物、文字,按歷史時期,系統反映我國幾千年的鞋履歷史和製鞋工藝的演變過程,同時,對企業10年發展的歷程進行了介紹。

在建築風格上,整個展區具有楠溪江流域的地方特色,充滿自然和諧的文化氛圍。 博物館收集了1200多件古今鞋履藏品,積累了大量寶貴資料。同時,通過調查研究和系統梳理,基本上理清了中國鞋文化的發展脈絡。

鞋文化博物館共分為六個部分,包括鞋的歷史、鞋的民俗、鞋的品類、三寸金蓮專題、精品展示和特殊場景。在歷史展區,涵蓋了從遠古時期到新中國的各種鞋類。從遠古、商周戰國、秦漢三國、明清、民國直至新中國成立後等各階段的展台,都陳列著十幾雙鞋製品,編織鞋、木底鞋等等,一應俱全。在“鞋的民俗”部分還展示了在不同的人生階段、交際場所,人們所穿的鞋也不盡相同,鞋樣式也是形態各異,從而從鞋的穿著中反映出了中國的民俗民風。除此之外,參觀者還可以在博物館的特定區域,親自感受古代的製鞋工藝。

展廳陳列中,按歷史時期展示了不少傳世品,如新石器時期的“裹腳皮”活化石;商周的辟邪玉雕鞋;戰國銅靴鐓;漢代女皮靴;魏晉鎏金五朵履;唐代聯珠紋鞋幫和金鳳銀靴;遼代鷹奴木俑;明代小腳鞋;清代三寸金蓮鞋與金蓮套靴以及滿族的花盆底鞋;傣族的竹屐;彝族的翹尖鞋等。這些不同時期不同民族的鞋履,式樣豐富,做工精巧,文化內涵豐富,充分顯示了中華鞋履文化的燦爛多姿,是我國歷代人民的智慧結晶。此外,還展出了2.8米長的巨型甌繡婚鞋和25個國家的工藝鞋。

鞋博物館的建立,為“中國鞋都”尋找到一個文化載體。今日溫州有6000多家製鞋企業、80多萬產業大軍、百萬行銷大軍,已成為名副其實的“中國鞋都”。然而溫州還未生產出具有國際競爭力的品牌。這說明沒有歷史淵源和文化底蘊的產品,很難打進國際市場。因為今日鞋業的競爭,已不僅僅是產品的競爭,品牌的文化內涵和民族特色越來越成為未來市場制勝的關鍵因素。溫州鞋業在呼喚鞋文化,而溫州人“敢為天下先”的精神,是建設、完善“中國鞋都”和鞋博物館的基礎條件。

鞋文化博物館選址於溫州市鹿城區雙嶼鎮臥旗山。該山北鄰溫州中國鞋都產業園區,南連前洋山,東接江濱路,北靠甌江,三面環繞。山體高50米,山頂開闊地約1.2公頃,最大落差12米,總建築面積為1230平方米,是一座歷史性、思想性、藝術性很強的建築物。

中國鞋文化博物館是秉承傳統記錄發展,以文興鞋的重大文化工程,是溫州市實施“中國鞋都”戰略的重要載體,是中國鞋都產業園區最重要的配套工程。

中國鞋文化博物館立足溫州、放眼全國、包容世界,廣泛吸納鞋文化的精華,展示了源遠流長、豐富多彩的鞋文化,為提升傳統產業的文化內涵和整體品位起到積極的推進作用。

館藏精粹

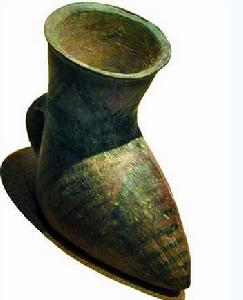

陶鞋器皿(新石器時代)

陶鞋器皿(新石器時代)陶鞋器皿(新石器時代)

新石器時期是人類的彩陶時代,大量彩陶反映了先人生活。尖頭陶靴上的紋樣有兩種解釋:一是先人們曾文身為衣,有了鞋後,常把足踝上的紋樣裝飾到彩陶製品上;二是彩陶工藝將編織鞋的纖維編織紋路和捆綁繫繩形狀繪於鞋面上。

玉制戰靴(秦)

秦代繼承胡服騎射的軍備,高層穿的軍鞋仍採用一種短統革靴———胡靴,並常作為騎士的軍鞋。秦代鞋飾始趨翹首,並在短革幼處蓋以皮革甲片與脛甲相接,以護髁和腳。

革鞋(原始時期)

這是一種原始態的成型鞋,又叫“摺臉鞋”,由“裹腳皮”進化而來。此鞋幫底不分,易做易穿,能適應不同氣候和環境,並一直在東北地區的少數民族和山區百姓中流行。鞋材常用馬皮、鹿皮和狍皮。

玉靴(戰國)

用玉石仿製的戰國時期的戰靴,上面雕有一些神龍猛獸,以表示將帥的威武氣概。

陶製歧頭履(秦漢)

歧頭履,古代亦稱“分歧履”,在先秦典籍中,稱鞋頭分歧始於皇帝內宮,曾作為皇宮祭祈時所穿“舄”的形制,後流向民間,先為男性穿著,到漢代女子也普遍穿用。後傳至唐代,消跡於宋代。

玉靴(戰國)

用玉石仿製的戰國時期的戰靴,上面雕有一些神龍猛獸,以表示將帥的威武氣概。

謝公屐(南朝)

該木雕鞋是根據永嘉太守謝靈運登山鞋仿製。據傳,謝靈運穿的木屐底裝有前後活動齒,便於上下山行走。該鞋幫口雕有長壽紋,鞋底刻有水波紋,木底部有兩個長方形凹槽,活動木齒做成“T”型,凸起處有孔洞,和木鞋底的兩個孔洞吻合,便於穿桿連線,並用梢子固定。這樣,去前齒可便於上山,去後齒便於下山

鎏金五朵履(魏晉)

魏晉之際,中外各民族風俗文化大交流使各國形成了各種形制的鞋履,當時晉國的“五朵履”堪稱一奇葩。此形制從鞋面上看似五道梁與道梁帽呼應,從前面看五個瓣,其圖案是魏晉最流行的蔓藤紋。

玉石翹頭鞋(隋)

隋代流行的翹頭鞋,或稱勾頭鞋。這是當時民族交流、社會開放、少數民族的鞋飾不斷傳入中原而流行的一類時尚鞋飾。

鳳回首青銅鞋(五代)

五代鞋飾保持了晚唐風貌,漸趨俏麗風格。鞋頭以高聳、奇特為時尚。鳳頭飾不僅體現女性特色,回首鳳又具鎮邪、護身之俗,此種鳳頭鞋飾之風一直延續到明清。

方頭祥雲木雕鞋(明)

用楠木雕刻而成的木雕鞋,鞋頭呈方形,有凸起的祥雲紋,鞋幫兩側雕有樹木、房舍、農田。為掛在腰間和煙桿上的飾品。

銅包玉女靴(遼)

此靴為銅包玉裝飾,高33.3厘米。以鏤空的唐草紋為襯底,上有展翅騰飛的鳳鳥,靴頭主題圖案為浮雕梅花,其造型簡潔,紋飾繁縟,精雕細琢,富麗堂皇,呈現遼式金銀器的紋飾風格。

康熙帝靴(清)

清代康熙帝珠靴,黑鞋面黃色幫筒,靴口呈黑色,用彩色條帶做飾邊,黑色靴面中繡有金色如意紋,給人以大氣高貴的感覺。

高底繡花小腳鞋(清)

此鞋最大特色是鞋筒自下而上,分六層,用不同顏色構成,在高跟上也有花卉裝飾。特別在銀白色的靴幫面,用五彩絲線繡有鳳凰、梧桐樹及人物,造型生動,繡工細巧,整個靴型美觀大方,造型優雅,是金蓮繡鞋中的精品。

金蓮睡鞋(清)

此鞋為洞房花燭夜新娘所穿睡鞋,鞋內藏著春宮畫,為父母對子女進行首次性教育所用。

金蓮套靴(清)

為了使小腳鞋乾淨、不易受損,婦女出門時穿著這種三寸金蓮鞋套,回來再脫掉。這雙套靴刺繡精美,可謂佳品。

壽字弓鞋(清代)

此鞋為清代晚期繡花鞋,流行於安徽地區,以紅緞為鞋幫,鞋頭上繡有“壽”字,鞋底繡有花卉,兩側繡有金錢、牡丹、筆以及男女同鞋(偕)等圖案,刺繡精細工巧,令人賞心悅目。

魚鞋(白族)

魚鞋(白族)部分少數民族鞋履

悄然蝶變(當代)

溫州大學美術與藝術設計學院學生徐快樂設計的鞋樣作品,曾獲浙江省青年鞋靴設計師設計大賽銀獎。

魚鞋(白族)

用縐紙筋製成的魚鱗鞋。此鞋為雲南大理河源縣馬家村白族老大娘張桂芝(63歲)於2001年製作。

綠面紅繡鞋(苗族)

用綠緞面製成單鞋型,鞋頭用大紅絲線為主,繡以圓形的圖案,五彩繽紛。鞋底手工縫製而成,幫口飾以黑邊,具有民族氣息

旗鞋(滿族)

又稱花盆底鞋、馬蹄底鞋,滿族特有的一種繡花鞋,因其底似花盆而得名,鞋底以木製成,外裹白布,底高為7厘米,最高的可達13厘米;鞋幫飾以花鳥蟲草等刺繡,有的鞋底上也有繡花圖案;腳尖處有針線編成的穗子及地。

繡花鞋(傣族)

千層底繡花布鞋,黑色幫面,繡以五彩絲線組成的植物花,花中立有人形模樣、頭上長角、雙手舉起的奇特造型。

高筒靴(蒙古族)

一種用各種不同顏色皮革製成的高筒皮靴,靴筒一尺多高,在筒的上下部位,縫製了不同圖案,筒口寬大,呈馬蹄形,靴底較厚,為多層底,狀如船形。此靴騎乘時護腿、護趾,便於行走,能踏沙、踏雪,又可防蟲、防露。

黑繡鞋(壯族)

該鞋尖翹鉤明顯,黑色的幫面繡滿醬黃色的花朵,並配以紅、綠、藍色花朵,花型舞動活潑,為神漢舞蹈時穿著,用千層鞋底手工納制而成。

貓頭鞋(土家族)

湖北恩施土家族女嬰穿著的有貓頭裝飾的鞋。

展廳介紹

中國鞋文化博物館

中國鞋文化博物館中國鞋文化博物館展廳一角,右邊的巨型甌繡繡花鞋長2.8米,寬0.87米,高0.71米,為世界第一大繡花婚禮鞋。編者 國慶前夕,中國民間文藝家協會專家組來溫,對紅蜻蜓集團建成的“中國鞋文化博物館”進行了考察,經過評審,大家一致認為,該館現有條件已符合有關規定標準,並發來正式命名書。從此,全國第一家國家級鞋文化博物館落戶在溫州。

博物館總體採用縱橫結合劃分為三個展廳,多方面、多角度地反映中國的鞋文化。

一、歷史沿革廳

該廳主要展示鞋的發展變化,以歷史為主線,反映中華民族鞋文化的變化與發展,其中包含鞋與政治、經濟、文化。中間突出具有歷史特色的鞋類及製鞋工具。

二、少數民族廳

該展廳以橫線為主展示全國各個民族鞋類精品,集中反映中華各民族絢麗多姿的鞋文化。

三、名牌廳

該展廳展出近代中外名牌名鞋包括獲得“全國馳名商標”或“全國十大真皮鞋王”或配掛真皮標誌的廠家的精品鞋。

四、多媒體演示廳

考慮到今後某些史料難以收集到實物,所以通過現代多媒體技術予以展示。如紀錄片、現場錄像、電腦光碟等。

文化淵源

裹腳皮

裹腳皮中國鞋文化源遠流長,漫長的中國鞋史中,包含著不少歷史知識和文化底蘊。如:人類最早穿什麼鞋?何時穿上較完整的鞋履?中國的皮鞋製作迄今有多少年歷史?在中國鞋履文化史上曾有過幾次重大改革?等等。

“裹腳皮”曾是人類鞋履的先祖,令人驚訝的是,至今還在新疆部分少數民族中穿用。經考古證明,4000年前的樓蘭人已將獸皮切割為靴前、後幫和鞋跟三塊,採用幫件分開的方式製鞋了;

而2000年前湖南長沙出土的楚國“皮鞋”,也已用前蓋、前尖、後尾三塊材料拼制,其鞋幫的設計已趨向現代設計工藝;製鞋中的翻鞝工藝,在我國漢代時就已經出現;還有,戰國趙武靈王引進胡靴,改變了中原人由穿舄履而著靴,也改變了中原軍隊的裝備乃至人們的政治生活和社會生活。這些鞋履的重大改革,不僅對我國,甚至對世界鞋業發展而言,都屬於偉大的創造發明和重要的歷史貢獻。

在鞋博物館中,有關鞋文化的千古之謎都可以在此找到答案。更重要的是,我國歷代鞋文化的絢麗多姿,為現代鞋業設計師提供了豐富的營養基因和開拓創新的藝術源泉。 中國鞋文化博物館誕生在溫州,並不是偶然的。首先是溫州這片甌越文化的沃土及其文化基因哺育了它。從溫州鞋業發展來看,不僅歷史悠久、內容豐富,而且文化底蘊深厚。它是溫州歷史文化的一個組成部分。