中國農業概況

正文

中國農業的產生、發展和現狀。古代和近代的農業 中國農業大約出現於一萬年前,是世界上歷史最悠久的農業之一。大約在中石器時代晚期,進入母系氏族公社發展時期,中國開始從採集經濟和漁獵經濟向農業經濟過渡,農業逐步成為主要的社會生產活動。按生產力性質和狀況劃分,從農業產生到新石器時代的農業為原始農業,從新石器時代與鐵器時代交替時期(大體是從夏到春秋戰國期間)起延續兩千年的農業為古代農業,習慣上亦稱傳統農業。按生產關係的性質劃分,大體是:夏代以前為氏族公社農業,夏、商、西周時期為奴隸制農業,春秋戰國時期奴隸制農業向封建主義農業過渡,秦統一中國到清鴉片戰爭(1840)為封建主義農業,鴉片戰爭到中華民國時期為半殖民地半封建農業。

發展和成就 古代農業是中國歷史上農業最盛時期。距今七八千年前的新石器時代,中國原始農業已達到一定水平,並開始趨向於不同方向發展,形成黃河流域的旱地農業和長江流域的水田農業,以及西北部、北部和邊遠地區的畜牧業。在以後的農業發展中,尤其是從原始農業進入古代農業以後,有一系列發明,創造了光輝燦爛的農業技術,形成了適應於各地的精耕細作的制度,為世界農業的發展作出了重要貢獻。在栽培植物方面,20世紀80年代世界上栽培的約1200種植物中約有 200種直接發源於中國,有的(如稻)在三千多年前即傳往國外(朝鮮、越南)。在農具方面,至遲在春秋戰國時已使用牛耕,是農用動力的一大進步;戰國時已出現鐵犁,是農具史上的重大革新;漢代已廣泛使用犁壁。漢代先進的播種工具耬車和唐代完善的曲轅鐵壁犁18世紀傳入歐洲,對世界犁的發展和農業革命產生過重大影響。在水利建設方面,戰國時已能修大型水利工程,當時修建的芍坡大型坡塘可灌田萬頃;四川都江堰工程的修建使成都平原成為沃野千里的“天府之國”。唐代修建大中水利工程1172處,明清時分別修建2250處和3200處以上。春秋戰國時期開始學會人工施肥,到宋、元時肥料種類已增加到60餘種,並開始使用無機肥(石灰),到明、清時又增加到約 140種,並發明用動物有機體與砒硫等無機物配製而成的高濃度速效混合肥。在養地用地方面,從戰國時的“殺草”肥田,經過西漢的“養草”肥田,到西晉時“種草”(綠肥)肥田,在中國開闢了一條生物養地的道路。從西周以前的生荒農作制,經春秋時的熟荒農作制,到戰國時的連作制,把耕地利用率提高到100%;以後進一步發展到複種輪作制,其中有一年二熟制,二年三熟制和一年三熟制。土地利用率最高達300%,被稱為世界最驚人的變革之一。古代農業技術的發展使中國糧食產量達到了當時世界的高水平,春秋戰國時畝產一般已達130多斤;清代許多地區畝產均可達280斤,最高達700~800斤。

中國的畜牧業也起源很早。至遲七千年前已飼養豬、羊,五六千年前已飼養牛,五千年前已飼養馬,四千年前已飼養雞。商代甲骨文中已有馬牛羊犬豕等牲畜的名稱,當時已開始採用放畜和欄養相結合的飼養方法,並發明了馬的閹割術。春秋戰國時期,畜牧業在社會經濟中已占有重要地位,豬、牛、羊、雞是肉用家畜,牛、馬是軍事、交通、農耕的重要役畜。這一時期相畜術和獸醫也發展起來,秦時又進一步發展。西漢時大力提倡養馬,到唐代更為興盛,史稱“唐馬最盛時期”;當時中國的豬已輸往大秦(羅馬),並出現了對耕牛技術的研究。18世紀初和19世紀20年代,中國的豬先後輸往英國和美國,作為改良當地豬種的種豬。

局限性 古代農業是歷史發展一定階段的產物,不可避免地有其歷史局限性。其主要表現是:以直接經驗和手工畜力農具為基礎,以小規模家庭經營為主要形式的自然經濟難以推動農業更快發展,農業勞動生產率和農產品商品率都很低。在奴隸制農業和封建主義農業中,剝削階級與農業勞動者之間的階級矛盾發展到一定程度,導致農業停滯、倒退,甚至遭受嚴重破壞。

社會主義農業的建立和發展 1949年中華人民共和國建立,在1952年全國基本完成了土地改革。以後,經過農業生產互助組、初級農業生產合作社、高級農業生產合作社,於1956年基本完成農業社會主義改造,社會主義集體所有制的合作經濟成為中國農業的主要形式。1958年農業生產合作社轉變為大規模的政社合一的人民公社,實行單一的公社所有制。以後經過多次調整,1962年起普遍實行三級所有、隊為基礎的制度。1978年以後對人民公社體制進行了重大改革。其主要內容是:普遍實行以包乾到戶為主的農業聯產承包責任制,把原來由生產隊統一經營的形式,改變為集體統一經營和農戶家庭分散經營相結合的形式;改變公社、生產大隊、生產隊之間的行政隸屬關係,各自成為獨立的經濟單位;改變政社合一制度,實行政社分設。在進行上述改革過程中,逐步形成中國社會主義農業合作經濟的多種形式,以及多種多樣的經濟聯合體。主要有:①以土地公有為基礎的地區性合作組織;②跨地區的不同形式、不同規模的各種專業合作經濟組織;③以原公社一級經濟為基礎形成的經濟聯合組織或協調組織。全民所有制的國營農場是中國社會主義農業的另一種形式。1947年,東北解放區籌建第一批使用機器生產的國營農場。20世紀50年代中到60年代初是中國國營農場大發展時期。國營農場原實行統一經營、統負盈虧的管理體制,1978年以後管理體制經過改革,按照生產的不同需要,分別實行職工家庭聯產承包制和統一經營制。此外,還有農民自營經濟和其他處於過渡狀態的經濟。農業中的改革符合中國國情,對農業的發展起了重大作用。

農業自然資源狀況 中國農業自然資源豐富,具備發展農業生產的良好條件。據20世紀70年代末和80年代初資料表明:①氣候資源。全年太陽輻射總量全國各地區變化於每平方厘米 80~230卡之間。全年日照時數變化在1200~3300小時,總趨勢是由南向北增多。熱量除東北北部和青藏高原部分地區外,積溫均在2000℃以上。全國年平均降雨量 630毫米,受季候風影響,雨量集中於夏季,利於作物生長,但降水不穩定。②土地資源。國土面積 960萬平方公里,占世界陸地總面積1/15。據不完全統計或粗略估算,按地勢劃分,山地占33%,高原占26%,盆地占19%,平原占12%,丘陵占10%;按利用情況劃分,耕地占10.4%,林地占26.8%,草原占33.2%,其他占29.6%。耕地方面,統計表載面積14.9億畝(據一些地方典型調查,實際數高於統計表數20%左右),其中質量較好和一般的占2/3。森林中用材林占80.3%,防護林占6.6%,經濟林占7.1%,薪炭林占2.7%,竹林占2.7%,特種用途林占0.6%。③水資源。流域 100平方公里以上的河流有50000多條,河川年平均地表徑流總量約 26000億立方米,地下水概算年7000億立方米,水力資源蘊藏量6.77億千瓦。地熱資源、熱水點2500處以上。④生物資源。植物方面,種子植物約3萬種,喬木約2000多種,竹類200多種。動物方面,陸棲脊椎動物種數約占世界種數的10%,其中與農業生產有密切關係的,獸類414種,鳥類1166種,魚類2000餘種。

農業生產結構 在半殖民地半封建的舊中國,農業生產力水平低下。決定農業生產結構狀況的主要因素是自給、半自給的需要和自然形成的環境條件。農業生產結構的特點,從整個農業看,是種植業比重很大,林業、畜牧業、漁業、副業比重很小。在種植業中,糧食作物比重很大,其他作物比重很小。從生產單位看,占農業人口絕大多數的農區生產單位,一般以自給、半自給的糧食生產為主,種菜、養豬為副;經濟作物區的許多生產單位,為解決自己消費需要,糧食生產也占有相當比重。牧區和漁區的生產單位大多從事單一的畜牧業和漁業生產。中華人民共和國建立後,農業生產結構變化的總趨勢是:種植業的比重下降,林、牧、漁、副四個部分上升;在種植業的總播種面積中,糧食作物所占的比重下降,經濟作物、蔬菜、果樹等比重上升。農業生產單位中出現了一批專門或主要從事農產品商品生產的專業戶;經濟作物區的農業生產單位,由於國家提供的商品糧增多,自給性糧食作物比重下降,經濟作物比重上升。

中國農業概況

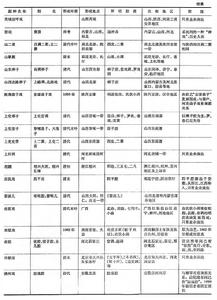

中國農業概況糧食作物主要分布於農區。其中已形成的商品糧集中產區有九大片,即:江浙的太湖平原、蘇皖的江淮平原、湘鄂的洞庭湖平原和江漢平原、江西的鄱陽湖平原、四川的成都平原、廣東的珠江三角洲,以及東北的松遼平原和三江平原。正在擴建中的商品糧集中產區有淮北平原、寧夏和內蒙古的河套地區、甘肅的河西走廊。此外,還有分布於各省的已形成的中小片商品糧基地。

棉花生產的主要集中產區有:①黃河流域棉區。是最大、最早形成的棉區,主要包括黃河中下游平原棉區(冀中南、魯西北、豫北)、黃淮平原棉區(蘇皖的淮河以北、豫東、魯南)、汾渭平原棉區(晉南盆地、關中平原、豫西地區)。②長江流域棉區。是第二大棉區,主要包括長江下游濱海沿江棉區(江蘇徐淮以外地區、上海和浙江的棉區)、江漢平原棉區(湖北的荊州、孝感、黃崗、宜昌等地的產棉縣)、四川盆地棉區(主要在沱江、涪江沿岸)。黃河流域棉區和長江流域棉區的棉田面積占全國棉田總面積的百分之八九十左右。此外,還有西北內陸棉區、遼河流域棉區、華南棉區等。

中國農業概況

中國農業概況 中國農業概況

中國農業概況在糖料作物中,甘蔗生產主要分布在廣東、廣西、福建、四川、雲南、台灣 6省、自治區。除台灣省外,5省、自治區的產量約占全國的90%,其中廣東約占45%。甜菜生產主要分布於黑龍江、吉林、內蒙古、新疆等省、自治區,產量約占全國的88%。

林業生產分布不均。主要有東北林區和西南林區。按省劃分,黑龍江、吉林、內蒙東北部,以及四川、雲南、西藏東部為主要分布地區,其土地面積占全國1/5,森林蓄積量占全國3/4。

畜牧業生產主要分布在農區。農區的牲畜約占全國牲畜總數的80%,提供的肉類約占全國總量的90%;禽、奶、蛋也居主要地位。畜類以飼豬為主,其次為牛,再次為馬、驢、騾、羊;禽類以養雞最多。牧區是草原畜牧業的主要地區,是牛、馬、羊的集中產區,但在全國的比重不大。半農半牧區畜牧業在當地是主要生產部門之一,但在全國的比重很小。

漁業生產大部分集中在近海海域。海洋水產品產量約占水產品總量70%。海洋水產品產量中,東海海區約占一半,南海、黃海、渤海 3海分別約占20%、18%和10%,其他不足 2%。淡水漁業總產量中,廣東、江蘇、湖南、湖北4省約占58%,江西、安徽、浙江、四川4省約占22%。

農業生產力的發展 主要表現是,在繼承和發揚中國古代農業精耕細作優良傳統的同時,發展了現代農業的因素。農業生產工具和農用能源中,以使用汽油、煤油、電等現代化能源為動力的農業機械迅速增長。1985年與1952年相比,農業機械總馬力從 25萬馬力增加到28433萬馬力;農村小型水電站發電能力由 0.8萬千瓦增加到380.2萬千瓦;機耕面積從 13.6萬公頃增加到3444.2萬公頃;機電灌溉面積占總灌溉面積的比例從1.6%增加到55.9%;化學肥料施用量從 7.8萬噸增加到1775.8萬噸。灌溉面積從1995.9萬公頃增加到4403.6萬公頃。農業教育有明顯進展,1985年有高等農林院校72所,中等農林學校417所。農業科學研究機構也增加很多,以現代農業科學為指導的農業技術得到發展,在有的領域(如水稻雜交)已處於世界領先地位,改變了中國現代農業科學技術基本處於空白的狀態。隨著生產條件的改善,農產品產量有很大增長。1985年與1949年相比,糧食總產量從11318萬噸增加到37911萬噸,棉花總產量從44.4萬噸增加到414.7萬噸,油料從256.4萬噸增加到1578.4萬噸。豬、牛、羊肉產量從 220萬噸增加到1760.7萬噸;大牲畜從6002萬頭增加到11382萬頭。

中國農業概況

中國農業概況