研究所簡介

草原研究所

草原研究所中國農業科學院草原研究所成立於1963年,位於內蒙古自治區首府呼和浩特市烏蘭察布東街120號。現有在職職工187人,其中科技人員131人,在科技人員中具有正高級專業技術職務的12人,副高級專業技術職務的41人;有博士學位的6人,具有碩士學位的24人,農業部有突出貢獻的中青年專家3人,享受政府特殊津貼的4人。

研究方向與任務

以我國的4億公頃草地為研究對象,以解決草地生態環境問題、提高草地生產力等重大科學技術問題為主攻方向,以促進我國草業科學進步和可持續發展為目標,著重研究牧草遺傳資源與育種,天然草地保護與改良,人工草地建植與管理技術,草地鼠蟲病害、雪災、火災等災害監測與綜合防控,草地生產力的動態監測與評價,草地綜合發展與巨觀決策研究;飼草料加工、調製及反芻動物營養;草地改良與牧草加工機械的研製和草產品開發及城市草坪綠化等。

機構設定

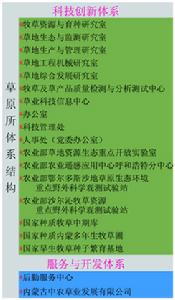

體系結構

體系結構通過科技體制改革,草原所現已形成了科技創新、科技開發和後勤服務保障三個體系。科技創新體系(簡稱352體系)由辦公室、人事處(黨委辦公室)、科技管理處三個職能管理部門和牧草資源與育種、草地生態與監測、草地生產與管理、草地綜合發展、草地工程機械五個研究室以及草業科技信息中心、牧草及草產品檢測與分析測試中心構成;科技開發體系由內蒙古中農草業發展有限公司構成;後勤服務保障體系由後勤服務中心構成。

科技優勢

中國農業科學院草原研究所經過40多年的建設,已成為科研實力雄厚、學科設定合理的草業科學研究基地。承擔國家、部門(地區)各類研究項目366項;收集、保存了一批優良、珍貴的草類種質資源,培育出13個優良牧草品種;建立了草地資源信息系統,可以進行快速大面積草地估產、草畜平衡估算和草地災害評估;建立了草地資源、草類種質資源信息網站;在天然草地合理利用、退化草地綜合治理、人工草地的建植與利用、草地保護與減災等研究領域取得了一系列科研成果;研究製造出適合於草地改良、人工草地建植和牧草收穫、加工近20種機械。建所以來,先後獲得國家、省部級科技成果獎89項、專利6項,發表論文1460篇,出版著作70部。中國農業科學院草原研究所主辦的國家級草地科學學術期刊《中國草地學報》多次獲得各類獎勵,並被國內外多種資料庫和二次文獻收錄。

學術交流

先後有美國、英國、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、日本、波蘭、蒙古、印度、尼泊爾等國家的專家、學者來所進行訪問並就草業科學的研究與發展方面共同關心的問題進行探討;所里有多名專家、學者到國外與同行進行共同研究與學術交流。通過國際間的學術交流,增進了相互間的了解,擴大了我所在國際學術界的影響。

人才培養

培養碩士學位人員34人,博士學位人員3人。已成為科學研究工作的骨幹,正在自己的工作崗位上發揮著積極而重要的作用。目前,正在培養的碩士、博士學位人員總計33人。2004年,成功舉辦了中國TCDC“草原荒漠化生態治理及畜牧業可持續發展技術”培訓班,共有9個國家的學員參加了此次培訓。通過培訓,使學員們在草地生產、管理、合理利用以及草地資源與草地生態環境的保護等方面都有了很大的提高,為他們在各自的國家從事草地科學研究、生產等工作創造了良好的條件。

科技開發

內蒙古中農草業發展有限公司是草原研究所下設的科技開發機構,發揮我所科技優勢,利用場站、基地較為完備、齊全的基礎設施、設備,以市場經濟經營管理模式運作。

草原研究所目前建有1000公頃牧草種子繁育、生產基地和現代化的育苗車間,可以提供優良牧草種子和種苗;建有牧草種子清選車間,每小時可清選牧草種子1500—3000公斤;建有草塊加工車間,每小時可生產苜蓿草塊4000公斤;建有掛藏室,農機具庫,貯草棚,常、低溫牧草種子庫及一些生產、生活設施。擁有各類噴灌、牧草播種、收穫、加工等農牧業機械設備,可以滿足牧草種植、生產、加工等作業以及在此進行科學研究工作的需要。

科技創新支撐條件

農業部草地資源生態重點開放實驗室;農業部沙爾沁牧草資源重點野外科學觀測試驗站;農業部鄂爾多斯沙地草原生態環境重點野外科學觀測試驗站;農業部呼和浩特農業遙感分中心;旱生牧草種子繁育基地;國家多年生牧草種質資源圃;國家牧草基因庫;牧草收穫機械中試車間。目前,中國農業科學院草原研究所正在以嶄新的精神風貌,在草業科技研究領域內不斷向著新的科學高峰和目標攀登與前進。

現任領導

所長兼黨委副書記:侯向陽

黨委書記兼副所長:王育青

副所長:徐柱、陸致成、李志勇