研究所簡介

上海藥物研究所

上海藥物研究所中國科學院上海藥物研究所是我國歷史最悠久的藥物研究機構,她的前身是國立北平研究院藥物研究所,創建於1932年,1933年遷至上海,2003年又搬遷至浦東張江高科技園區。

上海藥物研究所是以創新藥物的基礎研究、套用基礎和套用開發研究為主的綜合性研究所。通過生物學和化學兩大學科的密切合作,闡明生物活性物質的結構、活性及其相互關係;探索藥物作用的新機理、新靶點;完成新藥臨床前綜合評價及研究;大力推進新藥成果轉化;為我國創新藥物能力的全面提升起到引領作用。

上海藥物研究所設有新藥研究國家重點實驗室、國家新藥篩選中心兩個國家級研究中心,五個研究室,以及一系列新藥研發技術平台;主辦了英文學術雜誌《Asian Journal of Andrology》和《Acta Pharmacologica Sinica》,並主辦以非處方藥物為主的科普雜誌《家庭用藥》。

研究領域

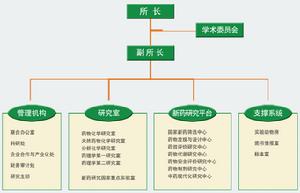

組織結構圖

組織結構圖研究機構

新藥研究國家重點實驗室

新藥研究國家重點實驗室是上海藥物研究所唯一將化學和生物學兩大學科緊密結合的綜合性實驗室,包含了天然產物化學、計算機輔助藥物分子設計、藥理學和毒理學四方面的科研骨幹。實驗室採用各學科最新的理論和實驗技術,在中草藥和天然產物中尋找發現新藥的“苗子”(先導化合物),進行臨床前研究,同時開展藥學領域的理論研究。通過學科交叉的優勢,實驗室形成了藥物發現和研究的合理體系,並依託研究所的總體研究實力,將先導化合物開發成新藥。

藥物化學合成研究室

藥物化學研究室主要從事具有自主智慧財產權的原創性小分子化學藥物的研究與開發,同時對與新藥研發過程密切相關的基礎理論和關鍵技術開展系統研究。

重點研究抗腫瘤藥物(包括以下靶點:組蛋白去乙醯酶 HADCs , EGFR ,雌激素受體)免疫系統疾病藥物,中樞神經系統藥物(鎮痛、戒毒、精神分裂、帕金森病、早老性痴呆),抗骨質疏鬆藥物,抗感染藥物(包括抗菌藥物、抗真菌藥物、抗 HIV 藥物、抗B肝藥物),抗糖尿病藥物等。

基礎理論與關鍵技術:組合化學技術與方法,活性天然產物的全合成研究,新型有機合成方法學研究,靶向化合物的合成方法學研究,不對稱合成新方法等。

藥物化學研究室曾先後研發出代表我國新藥研究水平的抗瘧藥物蒿甲醚(WHO 基本藥物之一),解毒藥物二巰基丁二酸鈉(1997 年被美國強生公司仿製)和抗腫瘤藥物丁氧派烷(1994 年日本上市)。

天然藥物化學研究室

天然藥物化學是上海藥物研究所建所後最先開展研究的學科領域。該研究室主要從事中草藥、藥用植物、海洋天然產物以及微生物次生代謝產物化學成分的分離、純化、結構鑑定、結構改造及其生物活性研究,並按新藥評審要求開展新藥臨床前研究;同時,還進行常用中藥化學成分的基礎研究、藥用植物資源的調查和開發以及中藥複方藥效物質基礎的研究。研究室至今已從上千種植物中分離鑑定出新化合物近千個,並與所內外有關部門密切合作,研發出新藥如:鎮痛藥延胡索乙素,3-乙醯烏頭鹼和高烏甲素;抗腫瘤藥長春鹼,長春新鹼,美登素,喜樹鹼,10-羥基喜樹鹼和三尖杉酯鹼;心血管系統藥物丹參酮ⅡA磺酸鈉和丹參多酚酸鹽;抗瘧藥蒿甲醚;抗肝炎藥物垂盆草甙和五味子酯;治療神經退行性疾病藥物加蘭他敏和石杉鹼甲等。目前,具有代表性的在研抗早老性痴呆症新藥——希普林已在歐洲開展Ⅱ期臨床研究;抗腫瘤新藥——沙爾威辛也已在我國進入Ⅰ期臨床研究。

藥理學第一研究室

藥理學第一研究室主要由腫瘤藥理學、免疫藥理學、內分泌藥理學、心血管藥理學和分子藥理學等5個研究課題組組成。

腫瘤藥理學研究的重點是針對肝癌、胃癌、結腸癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌等常見實體腫瘤,運用抗腫瘤藥物體內外篩選體系以及人癌裸小鼠模型抗腫瘤藥效評價系統,發現、發展新型抗腫瘤藥物。抗腫瘤藥效評價模型包括分子、細胞和動物 3 個層次,覆蓋細胞毒性藥物、新生血管生成抑制劑、受體或非受體型酪氨酸激酶抑制劑等的臨床前新藥研究體系,以及抗腫瘤新藥作用機制的分子藥理學研究。

免疫藥理學主要開展免疫調節藥物(免疫抑制)和抗病毒藥物的活性篩選和作用機理的研究。免疫抑制藥物的研究重點是針對治療多種自身免疫性疾病建立的新藥篩選和體內外評價體系,運用類風濕關節炎、紅斑狼瘡和多發性硬化症等自身免疫性疾病動物模型進行新藥的藥效評價和藥理學作用機制的研究;抗病毒藥物的研究重點是針對B型肝炎病毒、流感(禽流感)病毒和登革熱病毒的藥物篩選和分子作用機制的研究。

內分泌藥理學主要開展糖尿病等代謝性疾病的創新藥物的研發和作用機理研究。運用分子、細胞、組織和轉基因動物模型,開展糖尿病及代謝性疾病創新藥物的臨床前藥理學研究;研究 2 型糖尿病中胰島素抵抗發生的機制,以及骨骼肌、肝臟和脂肪細胞中糖脂代謝相關信號轉導通路研究。

心血管藥理學重點開展治療心血管疾病新藥的評價和分子機理研究,主要針對治療心腦缺血、抗心律失常、抗高血壓、抑制血小板聚集和溶血栓藥物以及抗動脈粥樣硬化和降血脂藥物的篩選及藥效評價。

分子藥理學課題組主要從事和腫瘤、炎症相關的細胞信號轉導途徑的基礎研究以及抗腫瘤和抗炎症藥物的篩選,作用機理研究和開發。

藥理學第二研究室

主要從事神經藥理學、藥物代謝動力學、毒理學等領域的研究。神經藥理學研究的重點是尋找治療老年性痴呆症、巴金森氏病、中風后遺症等神經退行性疾病的新藥,並深入分析其作用機理;藥物代謝動力學主要探索藥物進入動物體內後的吸收、分布、代謝和清除等過程的規律;毒理學研究重點對開發中的新藥進行臨床前安全性評價,並深入研究這些藥物在產生毒性作用的靶器官中的作用機理。

藥理學第三研究室

藥物所藥理第三研究室成立於 2006 年,涉及的課題組都是由曾留學國外多年的年青學者任研究組長,他們年富力強、富有朝氣,其中有“ 國家傑出青年基金 ”獲得者和“ 百人計畫 ” 引進人才,已成為研究室不同研究領域的學術帶頭人。

研究室主要開展基於大分子-小分子相互作用的藥物設計研究,以生物物理化學和結構生物學為主要研究手段,採用 “ 多學科交叉 ” 的研究策略,通過研究大分子三維結構特徵及大分子與配體分子之間的相互作用信息,探索小分子調控及與之相關的生物信號傳導途徑。針對 II 型糖尿病、肝纖維化以及愛滋病等重大疾病開展相應的藥物發現研究,同時也涉及在蛋白聚糖功能機制研究基礎上的抗腫瘤和腦中風藥物先導化合物的發現及其在藥物研發中的套用研究;將現代生物物理技術(如表面等離子共振生物感測技術、高通量和高內涵篩選技術、熱分析技術、 X -射線晶體衍射技術等)套用於藥物篩選與評價研究中。近年來,研究室主持和參與了多項國家 “863” 和 “973” 項目、國際合作項目、國家傑出青年基金、國家自然科學基金、中科院重點基金以及上海市科委重點和重大基金等,研究所取得的科研成果已在新藥研究中產生了一定的推動作用,在代謝類疾病(如糖尿病、高脂血症、肥胖症等)、 SARS 及感染(幽門螺鏇桿菌及抗愛滋病)等創新藥物先導結構的發現和最佳化研究中取得重要成果。

分析化學研究室

分析化學研究室包括核磁共振實驗室、質譜實驗室和藥物質量控制實驗室。主要開展有機化合物的理化表征和結構鑑定、生物大分子的空間結構和動力學的測定、蛋白質與配體的相互作用、基於NMR的代謝組學等方面的研究工作;天然產物的結構鑑定、合成化合物的結構驗證、代謝產物的結構推斷、酶和蛋白質的一級結構的鑑定、藥物分子與靶點相互作用等方面的研究工作;新藥臨床前的質量研究(理化常數測定、含量測定、有關物質檢查、溶劑殘留檢查等),並開展毛細管電泳、藥物分析中的聯用技術、手性藥物的分析與分離等方面研究工作。

技術平台

國家新藥篩選中心

國家新藥篩選中心由國家科技部、中國科學院和上海市共同投資建設,是目前我國唯一的國家級新藥篩選中心。作為公共技術平台,國家新藥篩選中心面向全國的高等院校、科研機構和醫藥企業提供樣品篩選和專業諮詢服務。國家新藥篩選中心的建立是完善我國藥物創新體系的重要標誌之一,對推動全國的新藥研究與高新技術產業的發展具有重要而深遠的意義。

藥物發現與設計中心

2001 年成立藥物發現與設計中心。中心 以計算化學和生物學為主線,發展和套用化學、生物學和計算科學等學科交叉的新方法和新技術,開展藥物設計、藥物新靶標的發現、蛋白質構象變化與藥理功能關係等方面的研究。主要研究方向如下:

1. 藥物信息學:綜合套用化學信息和生物信息方法和技術,發展新的分子吸收、分布、代謝、排泄和毒性 (ADME/T) 預測方法,發展基於基因調控網路 ( 或通路 ) 的藥物信息挖掘和分析方法;開展藥物分子結構與 ADME/T 關係的研究;

2. 藥物設計學:發展新的藥物設計方法和技術,如基於靶標結構的高通量虛擬篩選方法、基於基因調控網路 ( 或通路 ) 的高內涵虛擬篩選方法、基於靶標三維結構的集中組合庫設計方法和基於分子碎片的從頭藥物設計方法等;針對重要疾病的關鍵靶標和網路 ( 通路 ) ,進行藥物設計套用研究,結合化合物合成和生物學測試,發現新分子實體 (New molecular entity, NME) 。

3. 計算化學:套用高精度量子化學計算、從頭算分子動力學和統計力學等方法,開展生物大分子結構與功能關係研究。

4. 計算生物學:發展新的蛋白質結構預測、分子動力學模擬和計算系統生物學等方法,研究蛋白質複合體、膜蛋白質的動力學行為與功能的關係,研究蛋白質摺疊機制,研究蛋白質-蛋白質相互作用網路的拓撲結構及其動力學。

5. 化學生物學:以化學小分子為探針,綜合運用計算化學、計算生物學、化學合成以及分子和細胞生物學方法,研究疾病相關信號轉導過程,發現新在藥物作用靶標和調控通路。

藥效評價研究中心

藥效評價研究中心是綜合運用生命科學的新理論和新技術,從整體、器官、組織、細胞和分子水平發展新藥的藥效學及作用機制的研究中心,主要針對腫瘤、神經、心血管、糖尿病、免疫和內分泌等多種重要疾病的治療藥物進行臨床前藥效評價。

中心建立了符合國際規範的人癌模型抗腫瘤藥物體內外篩選研究系統,包括近百株人癌細胞株和相應的裸小鼠移植瘤;建立了新生血管生成抑制劑和酪氨酸激酶抑制劑系列評價模型及其相應的藥效評價標準,開展抗腫瘤藥物的體內外篩選和藥效評價以及分子作用機理的研究。中心擁有分子、細胞和整體水平的神經精神疾病的藥效學實驗模型,評價治療早老性痴呆症、帕金森病、精神分裂症和抑鬱症等藥物的作用;建立了藥物成癮性研究蛋白質組技術平台,研究阿片類依賴的機理和尋找戒毒藥物的新靶點。中心還建立了心血管疾病藥物(如抗心肌和腦缺血、抗心律失常、抗高血壓及動脈粥樣硬化治療藥物)、抗炎免疫和治療糖尿病藥物的體內外模型及方法,開展新藥臨床前藥效學評價。套用上述技術平台,近年來中心已完成了數十個新藥的藥效學評價和作用機理研究。

藥物代謝研究中心

中心現有 LC/MS/MS 儀器 5 台, HPLC 儀器 4 台,以及細胞培養室、動物實驗室、生物樣品處理室等。目前的主要研究領域包括:

利用細胞模型研究藥物的吸收;

利用肝微粒體快速檢測化合物的代謝穩定性;

藥物代謝酶的誘導和抑制研究;

利用重組酶、對照物質生物合成與化學合成研究藥物代謝途徑;

LC/MS/MS 分析方法的建立與確證;

化合物動物藥代動力學快速評價;

化學藥物開發階段非臨床藥代動力學評價;

化學藥物臨床前毒代動力學研究;

化學藥物製劑臨床藥代動力學研究和生物等效性評價;

臨床藥物代謝個體差異分析與遺傳學機理研究。

近年來承擔的科研課題包括國家自然科學基金、國家 863 課題、國家 973 課題、中國科學院知識創新工程,以及上海市科委研發公共服務平台“上海藥物代謝研究中心”建設項目。為國內外製藥企業和研究院所提供技術服務,完成一類新藥臨床前藥代動力學研究 20 餘項,建立了 200 余種藥物及代謝產物的生物樣品分析方法,並完成臨床藥代動力學及製劑生物等效性評價。

藥物安全評價研究中心

藥物安全評價中心通過了國家食品藥品監督管理局組織的 GLP 認證以及挪威認證公司進行的 ISO 9001 ∶ 2000 質量管理體系認證,建立了符合國際標準的藥物安全評價研究體系,為判斷新藥能否進入人體的臨床試驗和最終能否上市提供可靠的安全性實驗依據。中心的主要功能為:提供藥物安全評價服務、提供藥物安全評價技術平台和諮詢服務、建立各種藥物安全評價模型、研究藥物安全評價技術和方法、開展毒性機理研究。

中心可承擔的安全性試驗包括:單次給藥毒性試驗、多次給藥毒性試驗、生殖毒性試驗、遺傳毒性試驗、致癌毒性試驗、局部毒性試驗、免疫原毒性試驗、安全性藥理試驗和毒代動力學試驗。其研究技術包括毒理學、病理組織學診斷、免疫組織化學、生物化學、分子生物學、細胞生物學、圖像定量分析、心血管系統遙測、雷射捕獲顯微切割以及雷射掃描共聚焦等技術。中心還重點加強了安全評價工作中的關鍵技術—毒性病理學檢測技術,並已成功建立系統的、符合國際規範的毒性病理學檢測體系,在該項技術方面形成優勢。中心還與瑞士 Actelion (愛泰隆)公司合作,成立了我國第一個 telemetry 實驗室,建立了能在動物清醒狀態下測量藥物對動物呼吸、心血管等系統影響的安全藥理遙測實驗體系( Telemetry )。迄今為止,中心已與多家跨國製藥公司建立了良好的合作關係。中心在承擔安全性評價工作的同時,還瞄準毒理學領域的前沿課題開展研究工作,研究內容涉及快速毒性評價體系的建立,具有潛在毒性化合物的探測以及毒物作用機理的分析等。

藥物釋放系統研究中心

藥物釋放系統研究中心主要開 展高起點和前瞻性的藥物釋放系統研究,具體包括:新型基因非病毒載體及其導入系統;納米藥物與納米載藥系統;口服吸收轉運載體系統與黏膜給藥系統;高技術含量的緩控釋藥技術和脈衝自調控釋藥技術;緩控釋製劑藥物動力學數學模型與中藥多組分給藥系統評價技術;生物技術類藥物的新型給藥系統;製劑技術對創新藥物研究的早期介入和在研發階段積極進行劑型與給藥系統的最佳化設計;利用現代藥劑學的技術和方法,開展中藥新劑型與新技術的研究,對有效成分明確,有一定藥動學研究基礎的中藥,進行中藥控緩釋製劑的研究和新給藥系統設計。

中藥現代化研究中心

由上海市科委、中科院上海生命科學研究院、中科院上海藥物研究所、上海中醫藥大學等於 2004 年共同組建了“上海中藥現代化研究中心”,旨在聚集上海市從事中藥現代化研究的各方面優勢力量,套用現代生物醫學領域研究成果,特別是人類基因組和蛋白組計畫以及系統生物學領域的新技術和手段,研究祖國的傳統中藥,加速中藥現代化進程,構築上海市中藥創新平台體系,推進上海市中藥產業的發展,為實現中藥現代化和國際化奠定堅實基礎,為上海乃至全國現代中藥產業的跨越式發展做出重大貢獻。

中心現有人員 62 人,其中博士生導師 3 人,包括一位首席科學家和兩位 PI ,博士 9 人,博、碩士研究生 30 餘人,專業涉及中藥化學、製劑學、藥物分析、藥理學、細胞生物學、生物信息學等學科領域。主要從事中藥(複方)的藥效物質基礎研究,中藥複方體內藥代過程研究,中藥複方治療作用的分子機理研究以及創新中藥研究。中心現有實驗室面積 2500 多平方米,是上海中醫藥創新平台和基地之一。擁有液 - 質聯用儀、高效液相色譜儀、蒸發光散射檢測器、蛋白質雙相電泳系統、紫外分光光度儀、酶標儀、 ADI 血流儀、螢光顯微鏡等價值 1000 余萬元的先進儀器設備。中心的目標是力爭成為輻射上海市乃至全國中藥研究、生產單位的中藥現代化創新平台和基地,並努力成為中藥走向國際和進行國際交流與合作的重要視窗和樞紐。

科研成果

嗎啡在人腦內的鎮痛作用部位

嗎啡在人腦內的鎮痛作用部位嗎啡在人腦內的鎮痛作用部位:鄒岡院士在國際上率先發現嗎啡在人腦內的鎮痛作用部位,這一成就被國際學術界譽為嗎啡作用機理研究的里程碑。

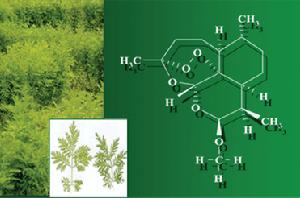

抗瘧藥蒿甲醚:我國第一個被國際公認的首創新藥——抗瘧藥蒿甲醚,被世界衛生組織列為治療兇險型瘧疾和腦型瘧疾的首選藥品,1995年列入世界藥典,現已出口到全球幾十個國家。

丹參多酚酸鹽:治療冠心病、心絞痛的現代中藥——丹參多酚酸鹽及其注射用丹參多酚酸鹽,於2005年5月25日經國家SFDA批准獲取新藥證書和生產批文。該藥屬中藥二類,其相關技術已獲中國專利和美國專利的授權,是一項擁有自主智慧財產權的現代化中藥新藥。丹參多酚酸鹽及其注射用丹參多酚酸鹽的研發成功,既是上海藥物研究所自開展知識創新工程以來新藥研究取得的突破性成果,也是我國近年來中藥現代化取得的一項可喜的重要成果,為中成藥的現代化提供了成功的範例。

抗瘧藥蒿甲醚

抗瘧藥蒿甲醚抗腫瘤新藥Sobuzoxan:是由上海藥物研究所獨立設計合成,並與日本全藥株式會社合作,共同研發成功的藥物。1994年該藥被日本厚生省批准上市,對人體T細胞白血病有較好療效,是該年全球創製的48個新化學實體藥之一。

醫用螯合劑二巰基丁二酸:是世界公認的金屬中毒有效解毒藥,該藥是我國第一個被美國(強生公司)仿製、經FDA批准上市的藥物,用於治療兒童鉛中毒。

抗早老性痴呆藥物石杉鹼甲:該藥是從我國特有植物千層塔中提取的一種生物鹼,其治療和安全性均好於上世紀90年代以來,在美國上市的抗老年痴呆藥物,受到國際上的高度重視。近年來藥物所科研人員又合成了其新衍生物——希普林,其具有療效高,血藥濃度持續時間長,毒性低的特徵,現已在法國等國家的35家醫院進行Ⅱ期臨床試驗,有望在未來2-3年中成為我國打入國際醫藥主流市場的我國科學家自行研製的具有自主智慧財產權的新藥。

歷史沿革

中國科學院上海藥物研究所(SIMM)是中國科學院唯一的綜合性藥物研究機構。現坐落上海市浦東張江高科技園區內。中國科學院上海藥物研究所前身是國立北平研究院藥物研究所,創建於1932年。

建所76年來,一代又一代的藥物所人在趙承嘏、高怡生、嵇汝運、謝毓元、丁光生等老一輩科學家的帶領下,以我國特有的中草藥和天然產物為主要研究對象,綜合運用化學和生物學兩大學科的新理論、新方法和實驗技術,重點針對嚴重危害我國人民健康的惡性腫瘤、神經退行性疾病、心血管疾病、代謝性疾病,嚴重影響公共衛生和社會安全的感染性及突發性疾病以及現代中藥,開展基礎理論研究和新藥發現及開發研究,建設了若干作為國家創新藥物體系重要組成部分的藥物研發技術平台,大力推進新藥成果轉化,開創了我國創新藥物研究的新局面,奠定了上海藥物所面向國家戰略需求,建設創新藥物研究體系,多出藥,出新藥的戰略格局。

歷任領導

趙承嘏研究員(已故)

上海藥物所首任所長

(1932-1966)

中國科學院院士,藥物化學,

我國運用科學方法研究中草藥的先驅。

高怡生研究員(已故)

上海藥物所第二任所長

(1978-1984)

中國科學院院士,藥物化學家。

謝毓元研究員

上海藥物所第三任所長

(1984-1987)

中國科學院院士,藥物化學家。

白東魯研究員

上海藥物所第四任所長

(1987-1996)

藥物化學家。

陳凱先研究員

上海藥物所第五任所長

(1996-2004)

中國科學院院士,藥物化學家。

丁健研究員

上海藥物研究所第六任所長

(2004-2013.12)

中國工程院院士,藥理學家。

蔣華良研究員

上海藥物研究所現任所長

(2013.12-)

理學碩士學位