背景

失敗率超高的火星任務

失敗率超高的火星任務在火星探測方面,美國獨占鰲頭。從20世紀90年代起,美國開始實施“火星生命計畫”,以確定火星上是否存在生命;2001年美國發射了“火星奧德賽”,該探測器首次發現火星上有大量水冰;2003年,美國先後發射了第二代火星車——“勇氣號”和“機遇號”,它們再次證實火星上有水;2013年美國發射的“火星大氣與揮發物演變”是世界首個研究火星上層大氣的探測器。

俄羅斯與歐洲航天局合作研製的“火星生物學—2016”在2016年3月14日發射成功,用於探測火星大氣中的甲烷含量和驗證火星著陸技術;2020年,俄羅斯還將與歐洲航天局合作執行“火星生物學—2020”任務。

2013年11月5日,印度發射了第一個火星探測器——“曼加里安”,成為亞洲第一個成功探測火星的國家。由於印度運載火箭推力較小,所以“曼加里安”不能靠火箭推力直接進入地火轉移軌道,而是先繞地球20多天,靠探測器自身的發動機多次點火加速才能逐漸達到第二宇宙速度。“曼加里安”用於研究火星表面、大氣和礦物特徵,探尋火星上是否有甲烷和生命跡象。

探測內容

中國未來將進行深空探測,探測太陽系、火星、小行星等,探尋地外生命信息。針對火星的探測任務,主要包括探索火星的生命活動信息,包括火星過去、現在是否存在生命,火星生命生存的條件和環境以及對生命起源和地外生命的探測。

針對火星本體的科學研究,將包括對火星磁層、電離層和大氣層的探測與環境科學,包括火星的地形、地貌特徵與分區,火星表面物質組成與分布,地質特徵與構造區劃;對於火星內部結構、成分,火星的起源與演化也將進行進一步的研究和探索。歐陽自遠表示,在以“為人類社會的持續發展服務”的總目標下,將探討火星的長期改造與將來大量移民建立人類第二個棲息地的可能性。

計畫顯示,火星的探測將實行軌道器加火星車的聯合探測方式,計畫將在2020年實現火星的著陸巡視,在2030年實現火星的採樣返回。

發展歷程

1962年11月,蘇聯發射“火星1號”探測器,在飛離地球1億公里時與地面失去聯繫,從此下落不明,它被看作是人類火星探測的開端。

1965年7月,美國“水手4號”飛近火星,從距離火星1萬公里處拍攝了21幅照片。

1972年,美國“水手9號”飛船沿火星外層空間軌道飛行,成為火星的第一顆人造衛星,環繞火星軌道進行長期考察。

1974年,蘇聯“火星6號”和“火星7號”探測器在火星著陸,探測結果沒有公布。

1998年7月,日本發射“希望”號火星探測器,但以失敗告終。

2001年4月,美國發射“奧德賽”號火星探測器,發現火星表面可能有豐富的冰凍水。

2003年6月,歐洲宇航局的第一個火星登入器“獵兔犬2號”及其搭乘的“火星快車”探測器由俄羅斯火箭發射升空,“獵兔犬2號”登入火星後與地面失去聯繫。

2003年6月,攜帶“勇氣”號火星車的美國“火星探測流浪者”號探測器升空。次年1月“勇氣”號火星車在火星表面成功著陸。

2008年,美國“鳳凰”號探測器成功登入火星,後失去聯繫。

2011年11月,俄羅斯“福布斯-土壤”火星探測器及其搭載的“螢火一號”火星探測器發射失敗。

2011年11月26日23時2分,美國“好奇號”火星探測器發射成功,順利進入飛往火星的軌道。

2012年8月6日,美國“好奇號”火星探測器成功降落在火星表面,展開為期兩年的火星探測任務。

2013年11月5日,印度“曼加里安”(Mangalyaan)火星探測器從印度薩迪什亞萬發射場成功發射升空。

2014年9月24日上午10點30分左右成功進入火星軌道。

2014年9月22日10時25分,美國“火星大氣與揮發演化”(MAVEN)探測器經過10個月的漫長航行,成功進入繞火星運行的軌道。

階段任務

整個計畫共分四個階段:階段1:(~2009年)會對第一次任務進行充足準備,包括定立探測目標、技術研發和尋求國際合作。

階段2:(2009年後至今)已發射的衛星將探測火星環境,所得的數據用作火星軟著陸之用。

階段3:發射火星著陸器並攜帶一輛火星車,在火星上軟著陸。成立火星表面觀察站、發展飛行器穿梭地球與火星、並且建立火星基地供機械探測器進入。此階段的最終目標是為將來人類登入火星提供基礎,令人類可在火星觀察站中觀察火星。

技術問題

首先是火星大氣問題。火星大氣氣壓很低,只有地球表面大氣壓力的1%,具有很高的不確定性。有關它的變化和風暴時特性等因素,科學家們還沒有透徹的認識。火星在夏季常形成類似地球沙塵天氣的塵暴,這會導致火星車接收的太陽光能量急劇下降,必須為火星車設計“休眠”模式,讓其耐心地等待塵暴過去。

其次是光照問題。火星距離地球最遠4億公里,距離太陽更遠。同樣面積下,火星接收太陽光的能量只有月球表面的40%。同時,火星大氣對太陽光照還有削減作用,這為火星探測的能源供給帶來難題。這就要求探測器的太陽翼面積更大,而且需不斷調整,努力對準太陽方向。還有,火星表面重力只有地球的38%,但是比月球表面的重力大多了,因此探測器需要更大的功率。

這次火星探測任務最核心、最難的地方,就是探測器進入火星大氣後氣動外形和降落傘減速的過程,只有一次機會,必須確保成功。由於地球與火星距離遙遠,整個過程無法由地面實時控制,所以必須依靠探測器自主完成。由於沒有那么多的推進劑來抵消那么高的速度,所以登入火星時,減速要依靠火星大氣的作用,然而火星大氣難以在地面模擬。這些問題都給設計師們帶來極大的技術挑戰。

探測設備

衛星

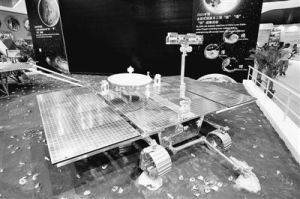

曾在珠海航展展出的火星車模型

曾在珠海航展展出的火星車模型計畫將會有兩顆探測器衛星,中方及俄方各發射一顆。

中方的螢火一號原預計於2009年搭載俄羅斯的聯盟號運載火箭發射。該年6月,宣布推遲到2011年發射。

探測器

螢火一號是中國火星探測計畫中的第一顆火星探測器。火星在古代被稱為“熒惑”,中國第一顆火星探測器取其諧音,命名為“螢火一號”。上海衛星工程研究所從2007年6月中俄正式簽署合作協定後,開始接到製作任務而和時間展開賽跑,原計畫2009年10月探測器正式發射,研製時間只有兩年多,這是中國自主研製的首個火星探測器的實體等大模型,它體重僅110公斤,本體長75厘米、寬75厘米、高60厘米,將攜帶照相機、磁強計等八件武器,肩負中國首次地外行星空間環境探測的重任。

火星探測項目是繼載人航天工程、探月工程之後中國又一個重大空間探索項目,也是首次開展的地外行星空間環境探測活動。首個火星探測器“螢火一號”原定於2009年10月搭載俄羅斯運載火箭,與俄羅斯的“福布斯-土壤”火星探測器“結伴”奔向火星,但由於種種非技術原因推遲發射。陳昌亞表示,行程推遲後,由於火星每兩年才靠近地球一次,“螢火一號”須等到2011年發射。他們目的是,做好這顆探測器的延壽工作,定期檢測各個元件是否老化,確保兩年後的成功發射。

陳昌亞透露,“螢火一號”探測器長、寬各約75厘米,高60厘米,兩側太陽帆板展開長近8米,質量約115公斤,設計壽命為2年。發射將採用一箭雙星方式,即“螢火一號”和俄羅斯探測器“福布斯”一起搭乘運載火箭飛向火星,到達火星軌道後再分開。探測器上攜帶有電漿探測包、光學成像儀、磁通門磁強計、掩星探測接收機等四類有效載荷。雖然俄羅斯為我們提供了很多幫助,但也因此帶來了局限。國際上的火星探測器一般不走赤道這種軌道,但由於與俄羅斯探測器捆綁一起,這種探測器要到火衛1必須藉助赤道軌道尋機著陸,而將“螢火一號”仍留在大橢圓赤道軌道上,從而將面臨探測史以來最長的8.8小時“長火影”。

從2007年6月開始,“螢火一號”的研製花了兩年時間,上海的科研團隊共攻克了探測器的5項關鍵技術。陳昌亞說,由於“螢火一號”搭載的俄羅斯火箭還要把該國的探測器送往火星衛星,中國的探測器不得不進入赤道軌道,這就給上海科研人員提出了很大的挑戰——“螢火一號”將面臨長達8小時48分鐘火星陰影,也就是說,它會在這段時間內得不到來自太陽的能量,周圍溫度達到攝氏零下200度以下。中國科研人員為此研發了“休眠-喚醒”技術,多次試驗表明,經過8小時48分鐘休眠後,只要加電喚醒,它所有16台單機均能恢復正常工作。而另一個難題是,火星距離地球近則六七千萬公里,遠則4億公里,與地面測控站的往返“對話”需44分鐘。因此,大多數情況下,“螢火一號”必須“自己管自己”,“螢火一號”的外太空測控技術已經完全成熟。

2011年11月8日,“螢火1號”與俄羅斯的採樣返回探測器一起發射升空,開始對火星的探測研究。11月9日,俄方宣布福布斯-土壤號火星探測器變軌失敗。受此影響,中國航天科技集團公司載人航天工程辦公室主任童旭東表示兩年內不會再有新動作。

自主探測

2009年10月,中國也將加入探測火星的隊伍,向火星發射“螢火一號”。但真正實現“繞,落,回”三步計畫,還有很長的路要走。在航天界,火星有太空飛行器的墳墓之稱,火星探測初期有三分之二的探測器都以失敗告終。

首先要解決運載火箭的難題,要讓探測器脫離地球引力必須達到第二宇宙速度11.2公里/秒,這樣才能確保探測器不奔向其他天體”,焦維新指出,而中國運載“嫦娥”的火箭的速度只有10.9公里/秒。

單從切入軌道而言俄羅斯已能做到百分之百成功,“螢火一號”切入火星軌道應該不成問題。

中俄聯合火星探測副總設計師陳昌亞則向本報指出另一個難題,探測器的信號對地面指揮尤其重要,“一旦捕獲探測器的信號,就像聽到新生嬰兒落地一樣。”但在茫茫太空,信號十分微弱,“沒有信號就無法判斷探測器是否進入軌道,也無法對探測器飛行作出調整。”焦維新說,這需要建立深空探測網,但中國還沒有建立起像美國那樣覆蓋全球的深空探測網。“僅靠我們自己的國土現有的探測網和少量的探測船是不夠的。”

對於中國何時能自主探測火星,焦維新認為恐怕還要20年。“不僅需要研製自己的運載火箭、還要有自己的深空探測網,提高探測器的跟蹤通訊能力,這裡有很多技術問題,需要一步步探索。”他認為大量開展國際合作是一條捷徑。

正式立項

2016年4月22日下午國務院新聞辦就首個“中國航天日”及中國航天發展有關情況舉行新聞發布會。工信部副部長、國防科工局局長、國家航天局局長許達哲介紹,目前,中國火星探測任務正式立項。

中國計畫於2020年發射火星探測器,一步實現“繞、落、巡”工程目標,對火星進行著陸巡視探測工作。

2016年是“十三五”開局之年,中國火星探測任務正式立項,國家民用空間基礎設施工程全面啟動,探月工程嫦娥四號任務全面啟動、嫦娥五號進入決戰階段,北斗導航系統加速全球組網。無毒無污染大推力的長征五號、長征七號新一代運載火箭將實現首飛,天宮二號和神舟十一號將發射對接。高分三號衛星、風雲四號氣象衛星以及硬X射線調製望遠鏡探測衛星、量子科學實驗衛星等空間科學新型衛星將實施發射。

名稱標識徵集

2016年8月23日,中國第一個火星探測器和和火星車外觀設計構型揭開面紗,中國火星探測工程名稱和圖形標識也正式向全球徵集。中國火星探測在2020年實現“環繞、著陸、巡視”三個目標的同時,在2030年實現火星表面取樣返回。