中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所本部坐落在北京市中關村國家重點科研院所集中區。研究所的歷史可以追溯到1930年由中國人自己建立的第一個地震台——北京西郊鷲峰地震台。現在,研究所在北京西郊的溫泉鄉和鷲峰山麓設有開展野外綜合地球科學觀測的北京國家地球觀象台,該觀測台現在是科技部國家重點野外科學觀測實驗站。

人員機構

目前研究所已經納入科技部非營利性公益性科研院所系列,是中國固體地球科學研究的重要基地。研究所現有中國科學院院士4人,中國工程院院士1人,具有研究員或相當職稱的高級專家37人,他們領導的課題組分布在八個研究室和一個國家重點野外實驗台站,涵蓋了地震學、地球內部物理學、地磁學和工程地震學四個主要學科。

研究所設施

中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所作為支持四大學科的基礎科技平台,研究所擁有完善的觀測和實驗基地。研究所內設有可以獲取首都圈地區全部地震台網數據的北京數字地震台網中心。研究所內的中美合作中國數字地震台網(CDSN)為全球地震台網(GSN)重要組成部分,能實時獲取全球地震數據。同時,在北京西北還建設有中德合作的延慶密集流動地震台陣。在總投資人民幣26億元的“中國數字地震觀測網路”項目支持下,研究所建立了地震信息節點,具有大規模科學計算和大型磁碟陣列數據存儲能力。為滿足流動地震觀測需要,研究所擁有先進的地震深部探測設備系統和一批寬頻帶流動地震觀測設備。在青藏高原等地球科學熱點地區開展了多項重大國際合作科學探測項目。

研究所新的地球物理綜合實驗樓建設在風景優美的北京西郊,實驗室擁有國內先進的零磁空間實驗室、標準低頻震動計量實驗室、地震電磁關係模擬和岩石磁學實驗室,以及高溫高壓震源物理實驗室。

依託完備的基礎科研條件,研究所在地震孕育與發生機制、地震災害預測與工程套用領域,開展了地球物理學相關的基礎研究和套用研究。其中近期完成的全國地震動參數區劃圖在國家經濟建設中發揮了重要作用,並獲得了2004年度國家科技進步二等獎。地震破裂過程時空成像和青藏高原及周邊地區地球內部結構研究也取得了具有國際影響的科研成果。2004年底完成的全國範圍地磁測量,為編制新的中國地磁圖積累了一批寶貴的綜合性地磁測量數據。

IUGG中國委員會、IASPEI中國委員會、亞洲地震委員會和IASPEI強地面運動、地震災害與地震危險性委員會等國際學術組織的秘書處,以及中國地震學會、全國地震標準化技術委員會秘書處等組織均設在研究所,多位知名專家在國際學術組織擔任了重要職位。研究所還聘請了一批國外知名專家擔任研究所的名譽研究員。開放式的科研環境形成了良好的國際合作與交流氛圍並具有優越的國際合作條件。

研究所擁有我國館藏最豐富、歷史最悠久的地球物理圖書及資料,藏有自1869年以來的地磁、地球物理資料和專業書刊達20餘萬冊。編輯出版多種學術期刊。

取得成績

中國地震局地球物理研究所是首批國務院批准的碩士、博士學位學位授予單位和博士後流動站單位,並有權授理在職人員以同等學力申請碩士學位。培養了大批碩士和博士研究生、博士後科研人員以及部分外國留學生,已成為實驗觀測手段較為齊全、科研力量雄厚、基礎紮實的研究生培養基地。

歷史沿革

中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所二〇〇三年

地球所地震現場流動觀測組獲中國地震局2003年度地震監測預報工作優秀集體

地球所獲中國地震局2003年度地震科技外事工作先進單位

蘇小蘭獲中國地震局2003年度地震科技外事工作先進個人

6月25日中國地震局審查通過了地球物理研究所科技體制改革方案。

科研主體:研究所以觀測地球物理、實驗地球物理、理論地球物理和套用地球物理綜合研究為發展基礎,重點加強“地震學、地球內部物理學、地磁學和工程地震學”四個優勢學科和“觀測、實驗”兩個基地的建設。根據確定的學科領域和方向任務,研究所圍繞重點學科發展和防震減災工作的需要,將原有的14個研究室最佳化整合為8個研究室:

數字地震學與震源物理研究室

工程地震學與城市減災研究室

實驗地球物理研究室

實時地震學與地震預測研究室

地磁學與震磁電關係研究室

地球物理觀測技術研究室

全球地震活動與核查技術研究室

地球內部物理學與深部孕震環境研究室

北京基準地震台更名為國家地球觀象台

管理部門:研究所的行政管理機構從原有的10個處(辦)精簡為3部3 辦:

人才資源部

計畫財務部

科技發展部

辦公室

黨群工作辦公室

離退休工作辦公室

科研輔助部門及學術機構:整合了圖書資料館,科技期刊編輯室和中國地震學會辦公室;成立了財務室;全國地震標準化技術委員會秘書處掛靠地球物理研究所,並在工程地震與城市減災研究室設立相成的研究課題組。

亞洲地震委員會;IASPEI強地面運動、地震災害與地震危險性委員會;IASPEI中國委員會和IUGG中國委員會等國際學術組織的秘書處在地球物理研究所的相關部門設立辦事機構。

後勤保障和科技開發部門:按照政事分開的原則,重組了後勤服務中心。負責研究所辦公樓和住宅樓的物業管理;承擔公務和大震應急用車、複印、職工食堂、醫療等後勤服務工作;負責與社區和街道等相關部門的協調工作。

組建了防災減災工程技術研究院,依託研究所的科研優勢和技術力量,進行地震工程項目的開發和科技成果的轉換。重新整合了北京天祥地球物理公司和三里河工廠。

4月4日~14日

地球物理所所長王椿鏞等一行三人赴法國參加歐洲地球物理學會、美國地球物理聯合會和歐洲地球科學聯合會2003年聯合大會。

6月29日~7月12日

地球物理所陳運泰院士等四人赴日本參加第23屆國際大地測量和地球物理聯合會(IUGG)大會。

12月7日~14日

地球物理所所長王椿鋪赴美國參加美國地球物理聯合會(AGU)秋季會議。

12月30日~2004年1月12日

地球物理所研究員李小軍等一行三人赴巴基斯坦執行中國科技部與巴基斯坦原子能委員會地震科技合作項目。

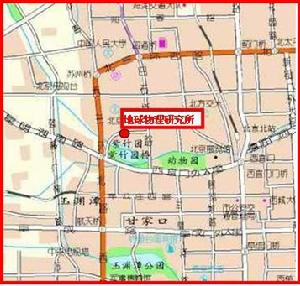

研究所位置

中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所院士風采

胡聿賢院士

胡聿賢

胡聿賢胡聿賢(Hu Yuxian1922.10.14~),地震工程學家。湖北武昌人。1946年上海交通大學土木工程系畢業。1949年獲美國密執安大學土木工程系碩士學位,1952年獲博士學位。中國地震局地球物理研究所研究員。致力於地震學與工程學的結合,在中國開創了工程地震學。自60年代初率先領導研究了場地條件對地震和震害的影響,主要結論已套用於中國抗震規範。80年代提出的地震危險性分析綜合機率法將國際通用機率法與中國先進的地震預報法相結合,已為中國最新地震區劃圖所採用。從烈度、距離或震級換算缺少地震記錄地區設計地震動的方法已在中國重大工程的抗震設計中廣泛採用。在中國首先將隨機振動理論套用於地震工程。

1991年當選為中國科學院院士(學部委員)。

曾融生院士

曾融生(Zeng Rongsheng1924.8.16~)地球物理學家。福建平潭人。1946年畢業於廈門大學數理系。中國地震局地球物理研究所研究員。從1958年開始在青海、甘肅首先發現地震記錄圖中大角度反射地震波並用它研究地殼。在西北地殼中發現在深度約二、三十公里處存在一個高速夾層。在中國首次套用地震面波的相速度來研究地殼構造,提出了地殼的分區。根據面波頻散的結果和重力均衡的假設得到華北和華南屬於兩個不同塊體的結論。發現1974年5月雲南昭通大震的多重性,從而對大地震的破裂過程有了新的認識。1984年出版《固體地球物理學導論》,系統論述了地球物理學的基本原理和概念。和合作者根據華北地震測深的資料,發現地幔頂部另有一個界面,它和莫霍界面同為高速薄層。深入研究唐山和華北盆地以及唐山震源區的深部構造,提出張性盆地和盆地中震源的統一動力學模式。承擔中美合作的青藏高原深部探測任務,提出印度—歐亞大陸碰撞過程以及青藏高原物質向東流動的新模式。

1980年當選為中國科學院院士(學部委員)。

研究領域與研究方向

中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所研究所現設有八個研究室和一個國家重點野外觀測實驗台站,主要面向中國防震減災、國防建設和地學科技前沿,開展地球物理學、地震學、地震災害預測預防與工程套用、地震觀測技術研發等領域的基礎研究和套用基礎研究。重點研究方向有:

地震震源物理與地震預測研究:探索地震孕育發生的物理過程與地震震源特性、地震孕育過程中地球介質性質演化規律,探索地震預測預報新方法,為攻克地震預報這一世界性的科學難題提供科技支撐。

地球內部結構探測研究:利用人工震源與天然地震震源,研究地殼構造與地球深部結構、板塊俯衝與碰撞機制,進行大陸動力學及地球演化的動力學過程研究。

地震地面運動與地震災害防禦技術研究:研究地震時空強分布規律、地震震源破裂過程與地震波傳播規律、地震地面運動的特性與預測方法;研發地震危險性評估方法和工程結構與城市風險評估方法,研發災害防禦新技術。

地球磁場研究:管理全國地磁台網和流動地磁觀測系統,定期編制全國地磁圖,開展地球磁場理論與套用研究,研究震磁效應與地震預報方法,同時與航天、軍事部門合作研發基於地球磁場的高新技術。

地震監測技術與地球物理探測技術研發:開展地震與地球物理監測技術研究、研製月震探測、地磁觀測、深井觀測等地球物理尖端觀測設備,構建網路科技環境和大型地球物理科學計算平台。

主動探測技術與地球物理實驗研究:探索“主動探測新技術”在深部結構探測和地球介質性質動態監測中的套用,開展地球介質物理狀態及其演化的實驗方法研究和大型計算機模擬研究,探索地震物理預報方法。

研究所科研人員承擔著近百項國家自然科學基金、國家重點基礎研究項目(973項目)、國家科技攻關項目、國家公益性研究專項、科技部重點國際合作項目和中國地震局重點科技研發項目等,同時面向國內外廣泛領域,開展地球物理與防震減災技術諮詢與服務工作。研究所主持編制的我國第四代地震區劃圖,作為強制性國家標準頒布實施,為一般工程抗震設計提供地震動參數,為居民住宅的地震安全提供保障。研究所還為核電站、大壩、高層建築等重大工程建設提供地震安全諮詢與評價服務。研究所承擔的科研項目取得數十項開拓性研究成果,獲國家自然科學獎、國家科技進步獎10餘項、省部級科技獎150多項,出版多部有重大科學價值的學術專著。

教育

中國地震局地球物理研究所

中國地震局地球物理研究所研究所為國務院首批批准的具有博士、碩士授予權以及博士後流動站設站單位,並有權授理在職人員以同等學力申請碩士學位。現有固體地球物理學博士點1個,碩士學位點4個:固體地球物理學、空間物理學、防災減災工程及防護工程、地球探測與信息技術。

研究所現有博士生導師28人,碩士生導師35人。導師隊伍年齡結構合理、學識淵博,具有雄厚的科研實力和研究生培養經驗。研究生第一年基礎課程的學習,全部在中國科學院研究生院集中進行,課程學習結束後回到所內,直接進入導師的科研課題,開展研究工作並撰寫學位論文。在研究生培養過程中,導師與學生基本是“一對一式” 的指導培養,學生在導師指導下可直接參與重大科研課題的研究與攻關,直接接觸科技前沿。研究生在學期間不僅可以學到高深的數理知識和地球科學知識,還可得到嚴謹的科研訓練。研究所還實施碩博連讀制度、提前攻博制度,鼓勵部分優秀碩士生通過以上方式直接轉為攻讀博士學位。

研究所為在學研究生提供了良好的學習、工作環境及生活條件。2003年新建成的研究生公寓均按標準間配置,並配備有空調、熱水器等,環境舒適,條件優越。招收錄取的研究生除在職定向生外,均為國家計畫內公費生,在學期間可享受優厚的獎學金和津貼補助,參與科研項目的研究生還可獲取科研津貼補助。

博士後在站期間,可為其提供兩居室近九十平方米住房一套,享受與在職職工同等的工資及福利待遇。在站期間可申請科研專項基金資助。